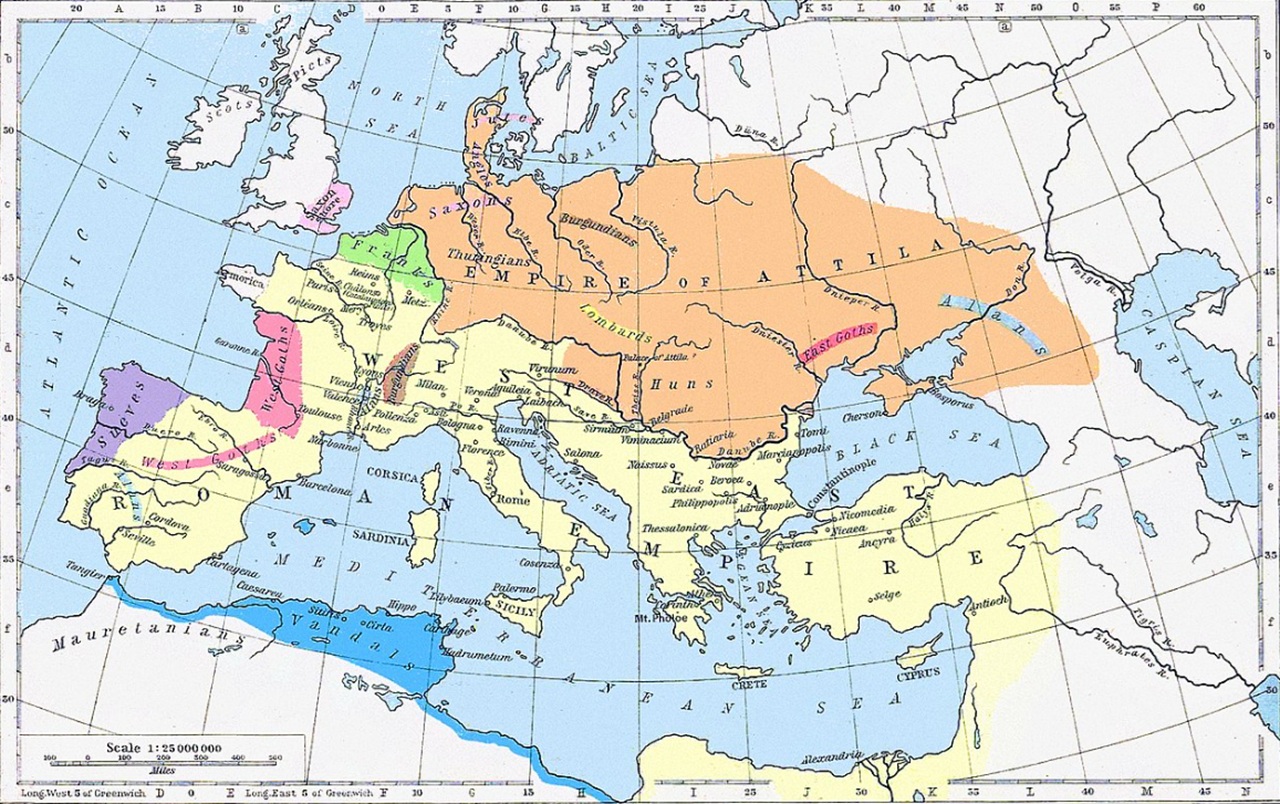

Ci eravamo lasciati al 20 giugno dell’anno 451 d.C. Data gloriosa per la storia di Roma, perché coincidente con la vittoria del generale Flavio Ezio sull’orda unna guidata dal suo re, Attila. A stabilire chi fossero i vinti e chi i vincitori furono i pianeggianti Campi Catalaunici. Ne uscì bene, anche se spossato, il multietnico esercito di Ezio, composto da foederati Burgundi, Visigoti, Alani, Franchi, popoli fiancheggianti il centrale nervo militare romano. Ad uscirne meno bene fu Attila, il quale s’incamminò sulla strada del ritorno. Ma nella testa del sovrano s’affollavano ancora pensieri sulla ricchezza potenzialmente razziabile dell’Occidente romano e sulle promesse matrimoniali fatte da Onoria, sorella dell’imperatore Valentiniano III, attraverso la mano della quale si sarebbe assicurato (almeno su un piano della legittimità) metà dell’impero. Allora il re degli Unni aggiunse una tappa al suo percorso, una tappa d’oro di nome Aquileia, megalopoli della regio X Venetia et Histria.

Dell’invasione unna a danno della penisola italica ci parla un numero rilevante di fonti storiche. Da Giordane a Paolo Diacono, arrivando a Procopio di Cesarea, sono tutti concordi nel dire che la marcia di Attila previde l’attraversamento delle Alpi Giulie. Passate le montagne nell’estate del 452, gli Unni si ritrovarono di fronte alle imponenti mura di Aquileia, attraversate da lato a lato dal fiume Natissa. Secondo una fonte latina di poco posteriore (nota come Consularia Ravennatia, conservata nella biblioteca capitolare di Merseburg), l’assedio iniziò il 18 luglio del 452.

Gli assedianti tentarono più sortite, senza mai avere successo. La resistenza della guarnigione romana diede del filo da torcere ad Attila, il quale arrivò a tanto così dalla rinuncia, vista la stanchezza del suo esercito e le probabilità esigue di sfondare il sistema difensivo della città sorta sulla terra dei Carni. Lo storico romano Giordane narra di un fatto molto probabilmente fittizio – ma curioso a mio avviso – accaduto proprio durante le battute finali dell’assedio.

Amareggiato per la strenua resilienza della città romana, Attila iniziò a passeggiare con insistenza attorno la cinta muraria. Nel farlo notò una cosa a cui diede enorme valore simbolico. Il capo unno posò lo sguardo su una cicogna che con i suoi piccoli migrava da una torre muraria. Un presagio inequivocabile: Aquileia stava per cadere, anche gli uccelli lo sapevano, prossimi ad allontanarsi una volta per tutte. Procopio sostiene che Attila, usando ogni suo mezzo a disposizione (macchine d’assedio, torri lignee, arieti), fece breccia proprio nel punto in cui vide la cicogna spiccare il volo.

Dopo lo squarcio fra le mura, per la bellissima Aquileia fu l’inizio della fine. Attila diede ordine di saccheggiare il saccheggiabile, di violentare il violentabile, di devastare quanto di integro fosse rimasto. Il sacco di Aquileia si risolse in un’orgia di violenza sfrenata. A cavallo fra l’estate e l’autunno del 452 la tragedia andò esaurendo.

Attila proseguì con la sua opera distruttrice per tutta la Venetia, ma è sul destino di Aquileia che vorrei porre l’accento conclusivo. A lungo si è creduto come la città, successivamente al sacco del 452, non riuscì mai più a riprendersi vista il tasso di distruzione portato dalla falce unna. In parte è vero, e in parte no.

Prendiamo ad esempio i dati archeologici (già tirati in ballo in un vecchio articolo, questo per l’esattezza): questi ci dicono come Aquileia, seppur provata, non andò incontro all’immediata decadenza. Insomma, i commerci, le maestranze, le istituzioni romane non sparirono da un giorno all’altro.

Ennesima prova a sostegno di questa tesi è una lettera di papa Leone I inviata all’arcivescovo Niceta di Aquileia, datata 21 marzo 458. Nella missiva si fa riferimento alla spigolosa questione degli uomini ex prigionieri al seguito degli Unni, ora liberati (e questo ci dice tanto sulla presunta perfidia di Attila), e per questo tornati in quella che un tempo era una delle più floride “capitali” romane. Gli ex schiavi scoprirono, loro malgrado, che le donne con cui erano sposati contrassero un secondo matrimonio. Papa Leone I sostenne che le seconde nozze fossero da ritenere nulle. Tutto ciò ci lascia intendere una cosa: Aquileia non spirò al passaggio di Attila, anche se inevitabilmente ne uscì indebolita.