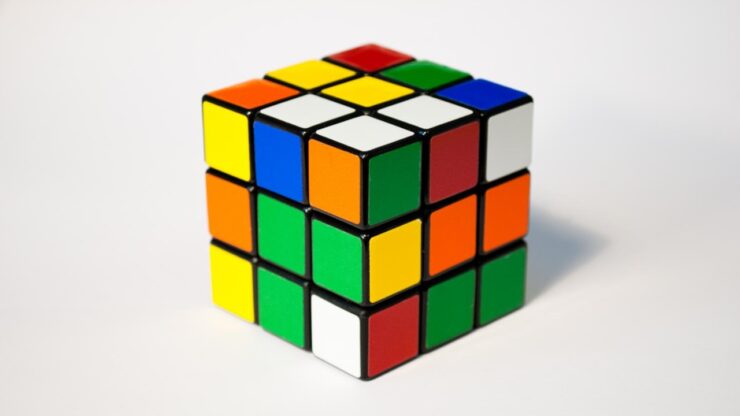

Che qualche divinità di qualunque religione esistente mi condanni all’oblio eterno se dico il falso: almeno una volta nella vita l’avete toccato, visto o provato a risolvere. Sto parlando del cubo di Rubik, ma già l’avevate capito. Questo piccolo oggetto colorato, apparentemente semplice ma in realtà capace di nascondere un universo di complessità, è uno dei giochi più conosciuti al mondo. Con oltre 43 trilioni (43.000.000.000.000) di configurazioni possibili, ha saputo mettere alla prova generazioni di appassionati, provocando in alcuni ore di divertimento e in altri frustrazione, ma sempre esercitando un fascino irresistibile. La soddisfazione di vedere ogni faccia uniformarsi in un unico colore resta, ancora oggi, una delle conquiste più gratificanti che si possano provare. Eppure, dietro questa invenzione straordinaria si cela una storia che comincia in un’aula universitaria della Budapest degli anni ’70.

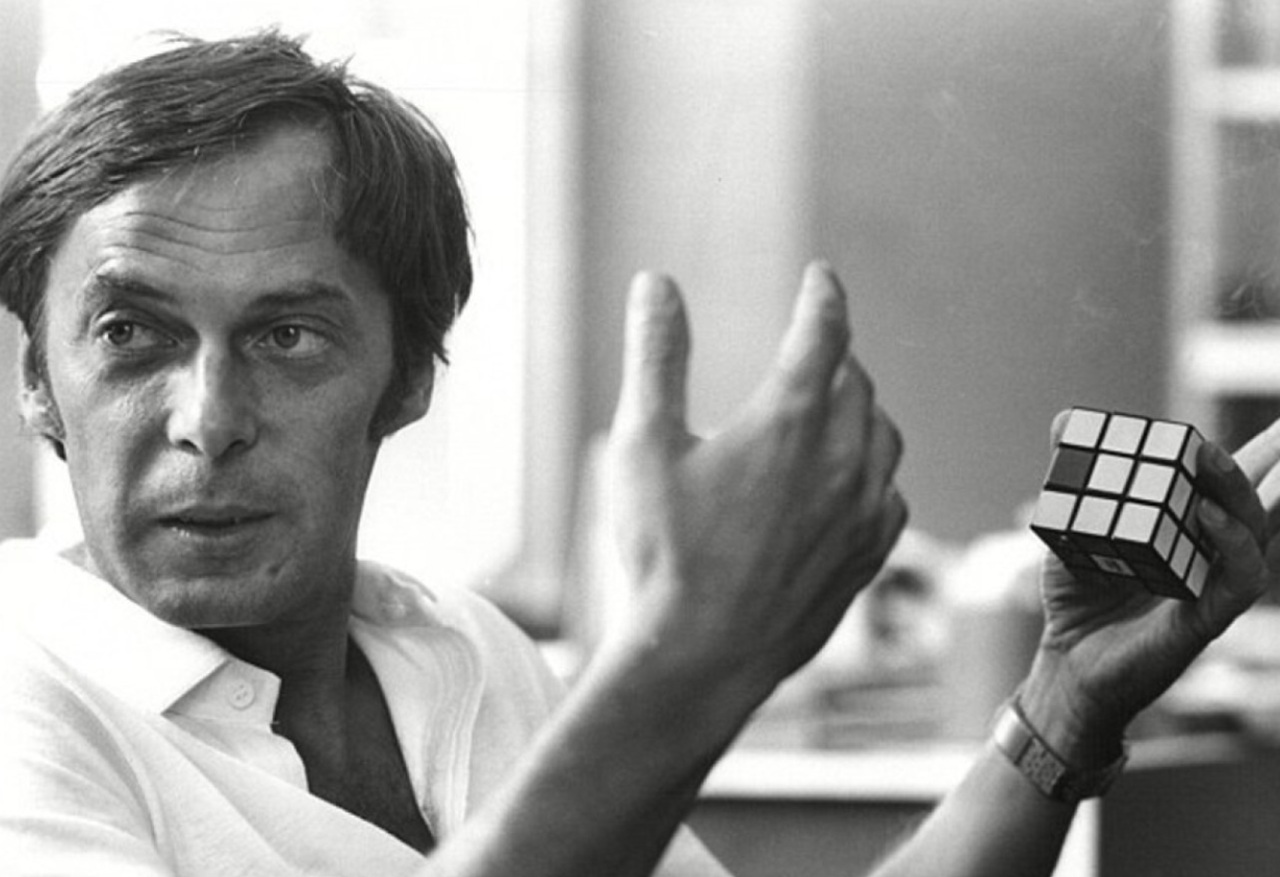

Il suo inventore, Ernő Rubik, nacque il 13 luglio 1944 in una famiglia dove i termini “ingegno” e “tecnica” erano all’ordine del giorno. Suo padre, ingegnere aeronautico, fu per lui una fonte inesauribile di ispirazione: «Sia in senso figurato che letterale, mio padre era capace di spostare le montagne» – avrebbe detto anni dopo, ricordando quell’atteggiamento indomito e concreto che lo spinse a perseguire sempre un risultato tangibile.

Rubik studiò scultura presso l’Università tecnica di Budapest e architettura all’accademia di arti applicate e design. Fin da giovane amava costruire modelli geometrici, e proprio questa passione lo portò, nel 1974, a creare quello che inizialmente non era pensato come un gioco, ma come uno strumento didattico per i suoi studenti. Si trattava di un cubo di 27 blocchi di legno collegati da elastici, capace di ruotare e mostrare le infinite possibilità della geometria tridimensionale.

L’invenzione lo sorprese due volte. Una prima, quando scoprì la vastità di combinazioni che i blocchi potevano assumere. Una seconda, quando si accorse che riportare il cubo alla sua configurazione originaria non era affatto semplice. Da lì l’idea di rivestire le facce con colori diversi, trasformando l’esperimento didattico in un vero e proprio rompicapo.

Dopo aver depositato un brevetto, Rubik propose il suo cubo a una cooperativa di Budapest specializzata in giocattoli. All’inizio la produzione fu limitata e poco appariscente, e quando nel 1977 cercò di affidarne la distribuzione a Konsumex, la grande azienda commerciale ungherese, l’invenzione rischiò di perdersi. Dimenticata su uno scaffale, sembrava destinata all’oblio. L’Ungheria di quegli anni, dietro la cortina di ferro, non era certo un terreno fertile per il lancio di prodotti innovativi destinati al mercato internazionale.

La svolta arrivò grazie all’incontro con Tibor Laczi, un venditore ungherese espatriato, che intuì subito il potenziale commerciale del cubo. Laczi lo presentò alla Fiera del giocattolo di Norimberga nel 1979, dove suscitò l’interesse di Tom Kremer, esperto di giocattoli britannico. Insieme trovarono un accordo con la statunitense Ideal Toy Company, che si impegnò a produrre e distribuire un milione di esemplari. Da lì, il passo verso il successo globale fu rapidissimo: tra il 1980 e il 1981 il cubo di Rubik ottenne riconoscimenti prestigiosi, come il titolo di “Miglior gioco dell’anno” nel Regno Unito, e conquistò le fiere internazionali del settore.

Il cubo non tardò a diventare anche oggetto di discussione scientifica. Nel 1981 comparve sulla copertina della rivista Scientific American, con il matematico Douglas Hofstadter che lo definì «una delle cose più straordinarie mai inventate per insegnare concetti matematici». Per lui, il cubo era la dimostrazione perfetta della teoria dei gruppi. Ogni rotazione, ogni sequenza di mosse rappresentava un elemento matematico in un sistema più grande e affascinante.

Non tutti, però, lo accolsero con entusiasmo. Il New York Times lo liquidò come una moda passeggera. Ci videro lunghissimo gli amici del NYT; i fatti avrebbero dimostrato esattamente il contrario. La comunità scientifica europea ne difese le potenzialità e, con il tempo, il cubo si impose come oggetto “eterno”, capace di resistere al logorio delle mode. Negli anni successivi, il cubo ispirò studi matematici, algoritmi sempre più sofisticati e addirittura la definizione di un traguardo quasi mistico. Avete mai sentito parlare del cosiddetto “Numero di Dio”? Ovvero il numero minimo di mosse necessario per risolverlo da qualsiasi configurazione, oggi fissato a 20.

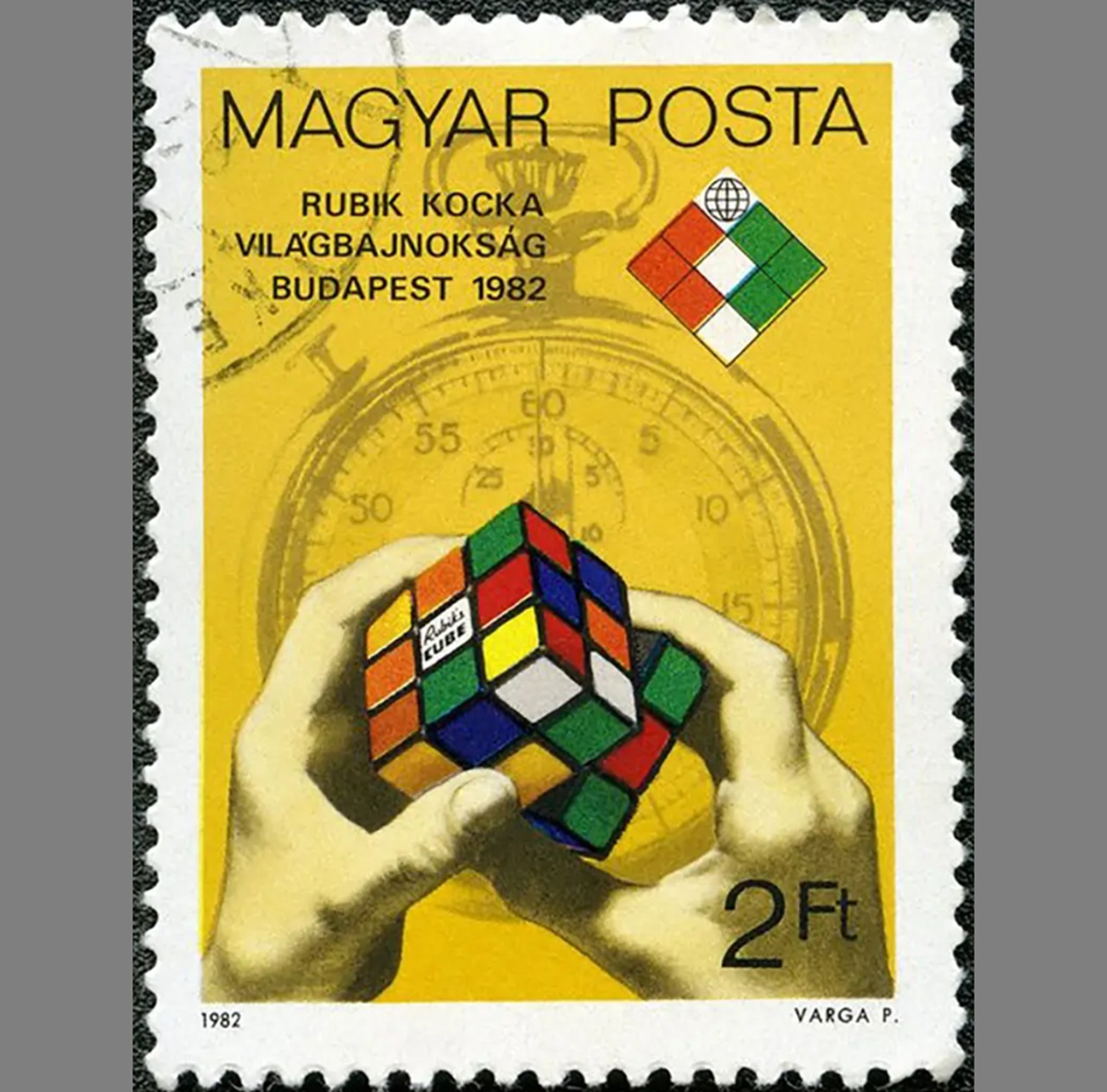

Il successo planetario del cubo di Rubik non si limitò al campo della matematica o dei giochi da tavolo. Con milioni di esemplari venduti in tutto il mondo (compresi quelli non autorizzati), il cubo generò varianti ibridi come il “Cuboku” – a metà strada con il sudoku – e una comunità di appassionati sempre più ampia. Da questa nacque lo speedcubing, una disciplina agonistica che premia la velocità e l’abilità, con competizioni internazionali regolamentate dalla World Cube Association.

Il cubo entrò anche nel cinema e nella cultura pop. Pensiamo al film Cube (1997) o al documentario Netflix del 2020. Con quest’ultimo che racconta le sfide e le passioni di due dei più brillanti cuber contemporanei. Alla fine, il cubo di Rubik si è rivelato molto più di un semplice rompicapo. Lo possiamo definire un artefatto culturale, un ponte tra scienza e gioco, tra logica e creatività.

E forse è proprio qui che risiede la sua magia. Chiunque, davanti a quelle sei facce colorate, non può fare a meno di porsi la stessa domanda: quanto tempo ci vorrà per riportare ordine nel caos?