Aigues-Mortes oggi è un modesto comune francese, di neppure 9.000 abitanti, situato nel dipartimento del Gard, nella regione dell’Occitania. Il toponimo deriva dalle paludi e dagli stagni che si trovano tutto intorno alla cittadina. Acque morte, per l’appunto; un nome che lascia intendere in parte ciò per cui la regione è sempre stata famosa, ovvero il ristagno delle acque oceaniche. Ristagno grazie al quale si produce sale in quantità, oggi come allora. Senza finire nel Medioevo, ci basti sapere che al volgere del XIX secolo, le saline di Aigues-Mortes attiravano un sacco di manodopera straniera, per lo più italiana, alla ricerca di opportunità di lavoro. Nel 1893, oltre al lavoro, gli italiani incrociarono la morte.

Il massacro di Aigues-Mortes del 16-17 agosto 1893 è uno di quegli episodi che, pur essendo stati a lungo trascurati dalla storiografia e dalla memoria pubblica, raccontano in maniera quasi esemplare le tensioni sociali, economiche e culturali che attraversavano l’Europa di fine Ottocento. È una vicenda che unisce la durezza della vita operaia, l’ostilità verso l’immigrazione, le dinamiche della folla inferocita e, purtroppo, il fallimento delle istituzioni nel prevenire e punire la violenza.

Alla fine del XIX secolo, la Francia era in piena Terza Repubblica. La crisi economica europea degli anni ’80-’90 dell’Ottocento aveva ridotto le opportunità di lavoro, specialmente per i lavoratori stagionali e non qualificati. Allo stesso tempo, l’Italia stava vivendo un’emigrazione massiccia verso l’estero, non solo verso le Americhe ma anche verso i paesi vicini, soprattutto la Francia meridionale. In regioni come la Provenza, la Linguadoca e l’Occitania attuale, operai italiani – spesso provenienti dal Piemonte, dalla Liguria e dal Veneto – trovavano impiego nei cantieri, nei campi e nelle saline.

La Compagnie des Salins du Midi, che gestiva le saline di Aigues-Mortes, reclutava ogni estate centinaia di lavoratori temporanei. A loro volta i braccianti si dividevano in piccoli gruppi sociali, a seconda della provenienza geografica e dell’identità nazionale. La convivenza fra questi gruppi non era semplice. I francesi locali accusavano gli italiani di accettare salari più bassi e di “rubare il lavoro”. A ciò si sommavano i pregiudizi culturali e linguistici, e la diffidenza reciproca. Non so a voi, ma a me ricorda qualcosa…

La miccia si accese il 16 agosto 1893, quando una lite fra lavoratori italiani e francesi degenerò rapidamente. Episodi di attrito erano frequenti, ma questa volta il clima era già carico di tensioni. Nonostante l’intervento di un giudice di pace e della Gendarmerie, la situazione sfuggì di mano. L’elemento decisivo fu la diffusione di una notizia falsa: alcuni lavoratori, recatisi in città, raccontarono che gli italiani avevano ucciso diversi francesi. Era una menzogna, ma fece da catalizzatore alla rabbia popolare. La folla si radunò, composta non solo da operai delle saline, ma anche da cittadini e disoccupati locali.

Si passò rapidamente alle aggressioni fisiche. Un gruppo di italiani venne assediato in una panetteria, che i rivoltosi tentarono di incendiare. Nella notte tra il 16 e il 17 il prefetto richiese rinforzi militari, ma i soldati arrivarono troppo tardi, quando ormai la violenza aveva raggiunto l’apice.

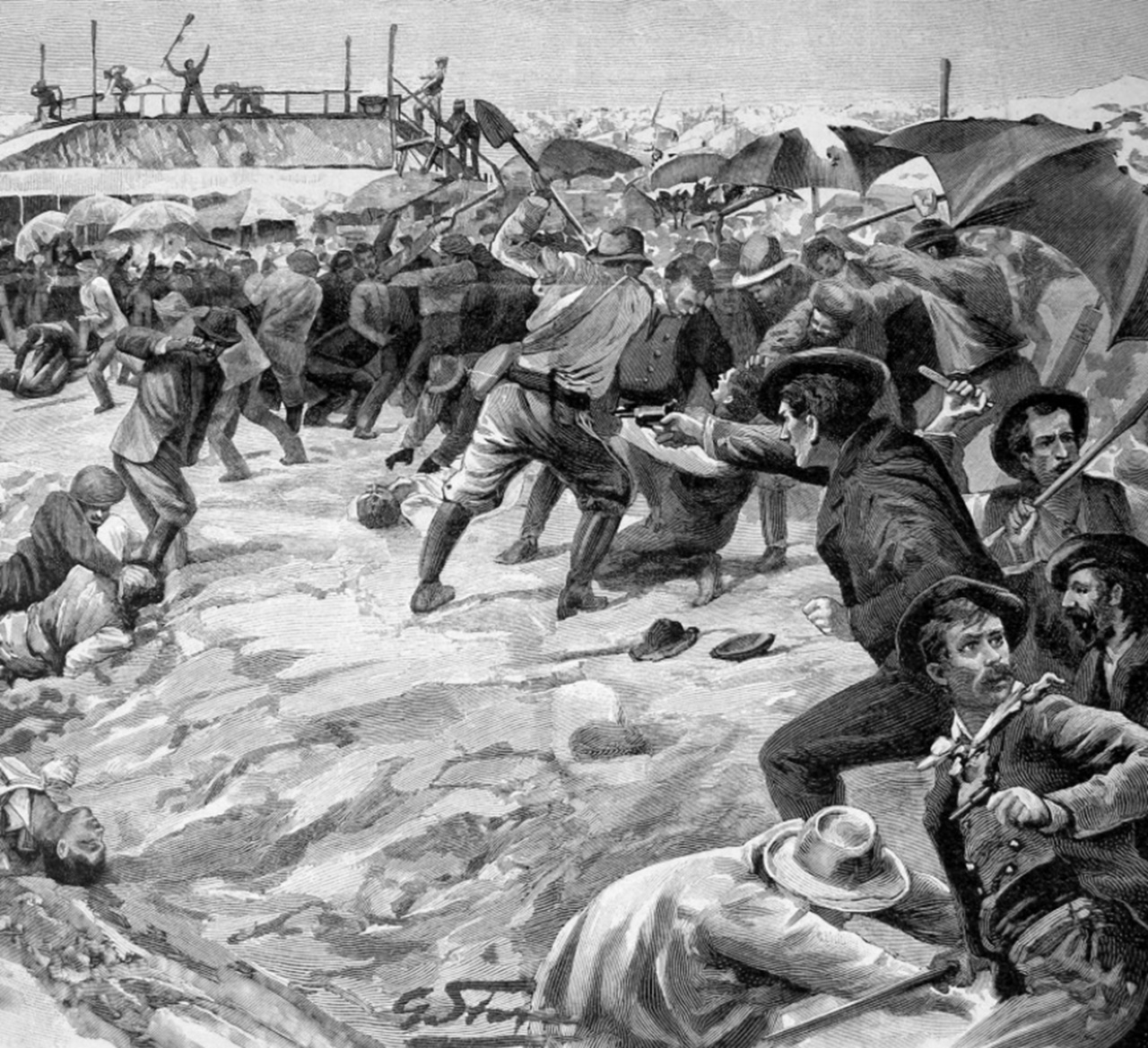

Il 17 agosto i rivoltosi si diressero alle saline di Peccais, dove si trovava il grosso degli operai italiani. Il capitano della gendarmeria, Cabley, tentò una soluzione di compromesso. L’ufficiale infatti promise che gli italiani sarebbero stati scortati fino alla stazione ferroviaria per essere espulsi. Ma il corteo si trasformò in un linciaggio. La folla attaccò i lavoratori, uccidendoli con bastoni, pietre, armi da fuoco e persino affogando alcuni nelle paludi. Le vittime certe furono almeno 10, tutte italiane, ma altre fonti parlano di 17, e alcune stime arrivano a numeri ancora maggiori. I feriti furono decine, forse centinaia.

Quando la notizia varcò le Alpi, giungendo da noi, la reazione fu di shock e indignazione. La stampa e l’opinione pubblica videro neri fattacci di Aigues-Mortes una “caccia all’italiano” deliberata. La tragedia offrì un terreno fertile alla diffusione di voci esagerate o false, inneggianti a centinaia di morti, a delle atrocità contro bambini. Benzina sul fuoco dell’odio anti-francese.

Le città italiane con forte presenza operaia insorsero: a Genova e Napoli vennero incendiati tram di proprietà francese, a Roma si assalì l’ambasciata di Francia. La questione assunse presto un carattere diplomatico internazionale. La stampa britannica e americana, in gran parte, si schierò con gli italiani, mentre quella francese difese la “legittimità” del lavoro nazionale.

Il processo si aprì a dicembre 1893, trasferito ad Angoulême per motivi di ordine pubblico. Nonostante le testimonianze e le indagini su 41 persone, il caso si concluse con un’assoluzione generale. La giuria, espressione di un patriottismo distorto, si rifiutò di condannare francesi per l’uccisione di lavoratori stranieri…