Almanacco del 3 dicembre, anno 1984: da una fabbrica di pesticidi semi-abbandonata a Bhopal, in India, si sviluppa una nube tossica di isocianato di metile (MIC), che si espande silenziosamente in una zona densamente popolata. L’inalazione di quei fumi tossici costa la vita a 3.787 persone secondo le stime dello stato federato del Madhya Pradesh. Agenzie governative pubblicheranno stime diverse, arrivando a toccare anche le 15.000/20.000 morti. Ad oggi si tratta del più grave incidente industriale da fuga di sostanze chimiche mai avvenuto.

Purtroppo il disastro di Bhopal condivide con altri suoi omologhi nella storia tremende caratteristiche alle quali ormai siamo abituati: inadeguatezza dei controlli, mancanza di comunicazione fra l’amministrazione e la multinazionale in possesso dello stabilimento, gravissime omissioni e scarso senso di collaborazione.

La fabbrica di Bhopal apparteneva ad una sussidiaria della Union Carbide Corporation USA (UCC), un colosso mondiale della chimica attivo in molteplici tipologie di produzioni, e all’epoca dei fatti, uno dei più attivi investitori statunitensi in India. La UCC deteneva il 50,9% delle azioni della sua costola indiana (formalmente delegata al controllo dello stabilimento), mentre il 49,1% era compartecipazione di privati investitori e dello Stato indiano.

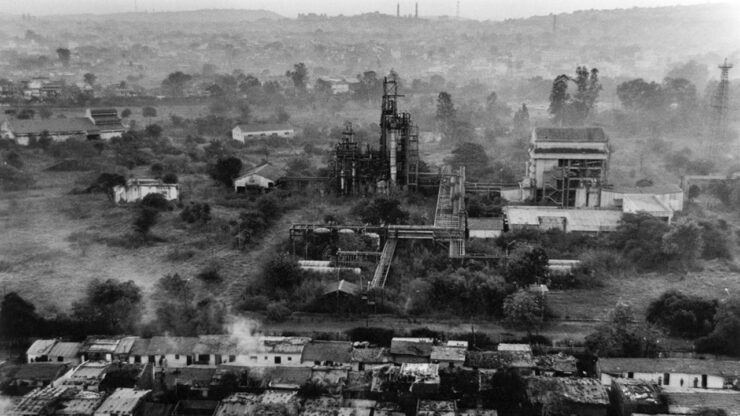

Costruirono l’impianto di Bhopal nel 1969. Esso produceva l’insetticida Sevin, utilizzatissimo nell’agricoltura indiana. Per sintetizzarlo era necessario un composto estremamente reattivo e pericoloso: l’isocianato di metile (MIC). In parole spicciole, una sostanza che, a contatto con l’acqua, sprigionava calore e vapori tossici. Valido motivo per mantenerla in condizioni rigorosamente controllate, giusto?

Alla vigilia del disastro, però, la fabbrica era il riflesso di anni di scelte aziendali improntate al risparmio. E quando si risparmia sulla sicurezza, beh, non è mai una buona idea. Una simile politica aziendale significò personale esperto licenziato, sistemi di sicurezza inattivi, serbatoi raffreddati spenti, manutenzione ridotta al minimo. Addirittura la fiamma pilota, che avrebbe dovuto bruciare eventuali fughe di gas, era stata disattivata. La struttura incriminata, ormai in procinto di essere chiusa, custodiva circa 42 tonnellate di MIC, una quantità enorme concentrata in cisterne non più stabili.

Tutto cominciò in modo apparentemente banale: una pulizia delle tubature eseguita con acqua ad alta pressione. Una piccola paratia cedette, e attraverso una valvola difettosa l’acqua finì dove non avrebbe mai dovuto arrivare. Penetrò nella cisterna E610, innescando una reazione incontrollabile.

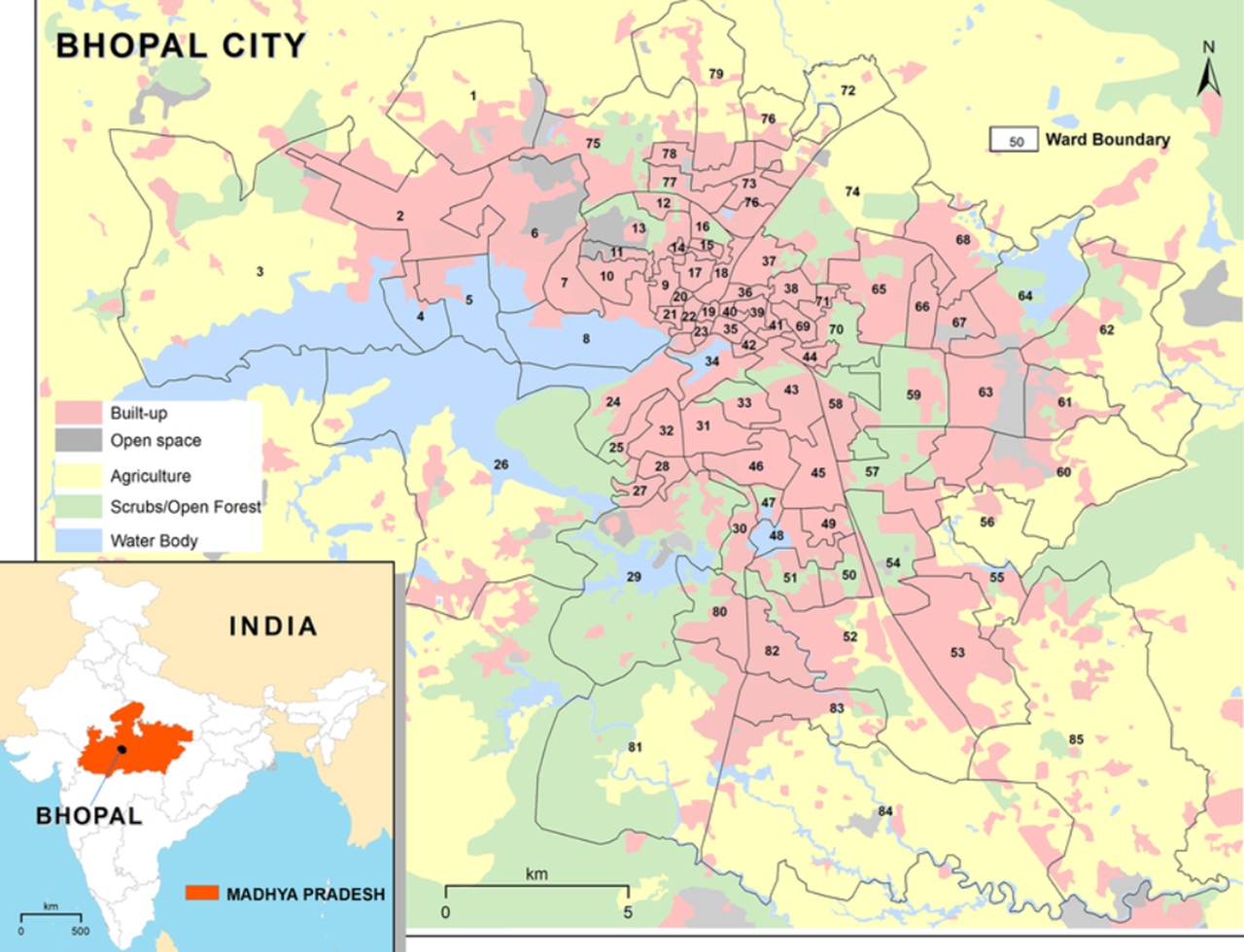

Nel giro di due ore, la temperatura e la pressione salirono a livelli incredibili. I tecnici notarono anomalie sui manometri, ma le interpretarono come guasti degli strumenti. Solo quando il caratteristico odore pungente – simile al “cavolo cotto”, stando alle testimonianze – cominciò a diffondersi nell’aria, si comprese che stava accadendo qualcosa di grave. Ma era troppo tardi. La valvola di sicurezza cedette e una nube biancastra di MIC iniziò a sollevarsi dallo stabilimento, spinta dai venti notturni verso i quartieri più poveri. Era la notte fra il 2 e il 3 dicembre 1984.

Il gas, più pesante dell’aria, si adagiò sul terreno e scivolò su strade e vicoli. I residenti si svegliarono tossendo, accecati da bruciori agli occhi e ai polmoni. Molti, credendo inizialmente a un incendio, scapparono all’aperto, esponendosi ancora di più alla nube velenosa. Le scene furono di una drammaticità estrema, con famiglie in fuga, bambini svenuti per strada, interi nuclei travolti da convulsioni e soffocamento.

In poche ore, oltre 2.000 persone morirono durante la corsa disperata verso gli ospedali, altri collassarono nei loro letti o lungo le strade. Nei giorni successivi il bilancio crebbe vertiginosamente. Migliaia di morti immediate, decine di migliaia nei mesi e negli anni che seguirono. Alle cifre delle dipartite (già indicate nell’introduzione) si aggiunsero le oltre 500.000 persone colpite da forme più o meno gravi di intossicazione.

Fin dalle prime ore del 3 dicembre, la Union Carbide tentò di minimizzare l’accaduto. Non fornì indicazioni precise agli ospedali sulla natura del gas, il che rese impossibile predisporre trattamenti adeguati. La gestione dell’emergenza si rivelò caotica. Non poteva essere altrimenti, vista anche la scarsa conoscenza del personale medico sugli effetti del MIC. Gli ingredienti per la catastrofe erano tutti lì, a bollire in in calderone di scandali e morti evitabili.

Negli anni successivi si aprirono indagini e processi sia in India che negli Stati Uniti. Il CEO della compagnia, Warren Anderson, fece i conti con l’accusa di omicidio colposo. Dopo poco la magistratura indiana lo dichiarò latitante. L’azienda, tuttavia, riuscì a evitare processi negli USA e a piegare molte iniziative legali grazie alla sua potenza finanziaria. Nel 1989 la Union Carbide accettò una transazione da 470 milioni di dollari, molto inferiore ai 3 miliardi inizialmente richiesti dal governo indiano. I fondi, distribuiti con lentezza, raggiunsero solo in piccola parte i sopravvissuti.

Per decenni l’area dell’impianto rimase abbandonata, con tonnellate di rifiuti tossici lasciati sul terreno. Le sostanze continuarono a infiltrarsi nei pozzi e nel suolo, contribuendo a un avvelenamento lento e costante. A Bhopal dalla metà degli anni ’80 in poi si è verificato un aumento vertiginoso dei casi di tumore. Stesso discorso per le malattie croniche, per i difetti congeniti nelle persone nate dopo il disastro. Solo quest’anno (il 2025 mentre scrivo) a più di quarant’anni dal 3 dicembre 1984, il governo federale ha affermato di aver rimosso le ultime scorie tossiche.