Almanacco del 29 settembre, anno 1538: una violentissima eruzione nei Campi Flegrei porta alla formazione del Monte Nuovo, il più recente edificio vulcanico della caldera, e alla distruzione totale del borgo medievale di Tripergole. E pensare che oggi il Monte Nuovo è un silenzioso cono ricoperto di macchia mediterranea. Al contrario la sua genesi fu scaturita da un evento catastrofico, che cambiò per sempre la fisionomia del territorio flegreo.

Il contesto era già da tempo segnato da fenomeni anomali. Già nei decenni precedenti, gli abitanti di Pozzuoli e dintorni avevano sperimentato l’inquietudine del bradisismo. Che cos’è? Il lento sollevamento e abbassamento del suolo, che mutava la linea di costa e faceva riaffiorare o sommergere intere porzioni di terra. A ciò si aggiungevano frequenti terremoti, divenuti particolarmente intensi e continui tra il 1536 e il 1537, fino a raggiungere il culmine nei giorni immediatamente precedenti l’eruzione, quando le scosse si susseguivano senza tregua. Più di venti solo il 27 settembre, secondo le cronache.

Il 28 settembre, vigilia dell’evento, si verificò un fenomeno straordinario. Le fonti dicono come il mare si ritirò di circa 370 metri. L’indietreggiamento lasciò scoperti i fondali e grandi quantità di pesci agonizzanti che i puteolani raccolsero in massa. Questo arretramento delle acque era il segnale evidente di un sollevamento improvviso del terreno, calcolato in oltre sette metri.

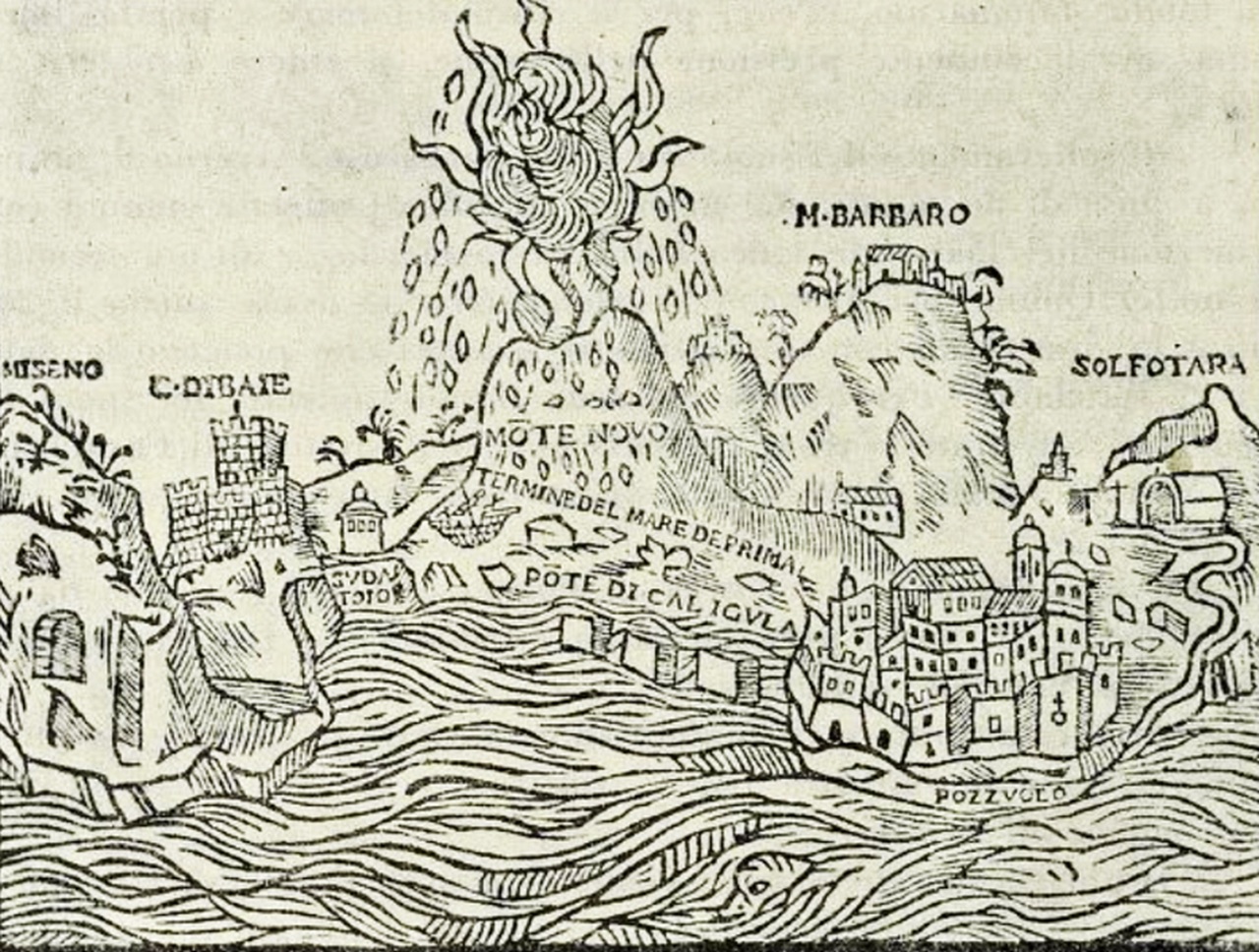

La mattina del 29 settembre, giorno di San Michele, sembrò l’inferno. Nella valle compresa tra il Monte Barbaro, il lago d’Averno e la linea di costa, il suolo dapprima sprofondò, poi si rigonfiò “come pasta che cresce”, scrissero i cronisti. Verso sera, intorno alle 20, la tensione sotterranea ruppe ogni equilibrio. La terra collassò, si aprì una vasta voragine, e da lì si scatenò il putiferio. Fuoco, fumo, ceneri fangose, pietre incandescenti e boati continui iniziarono a eruttare, cancellando in poche ore il villaggio di Tripergole. Il suo castello, le sue chiese, l’ospedale voluto dagli Angioini, le osterie e le terme romane che avevano reso celebre la località sin dall’antichità. Tutto svanì in un breve arco di tempo.

La popolazione fuggì atterrita verso Napoli, mentre le ceneri cadevano fitte su Pozzuoli e persino sul capoluogo. Il villaggio termale sparì per sempre, insieme al Monticello del Pericolo, alla villa di Cicerone e alle sorgenti termali frequentate sin dall’epoca romana. Con quell’eruzione non si cancellava soltanto un borgo, ma secoli di continuità storica e culturale.

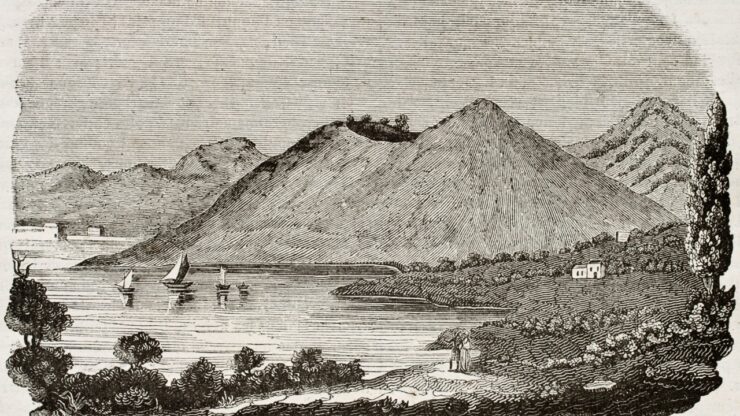

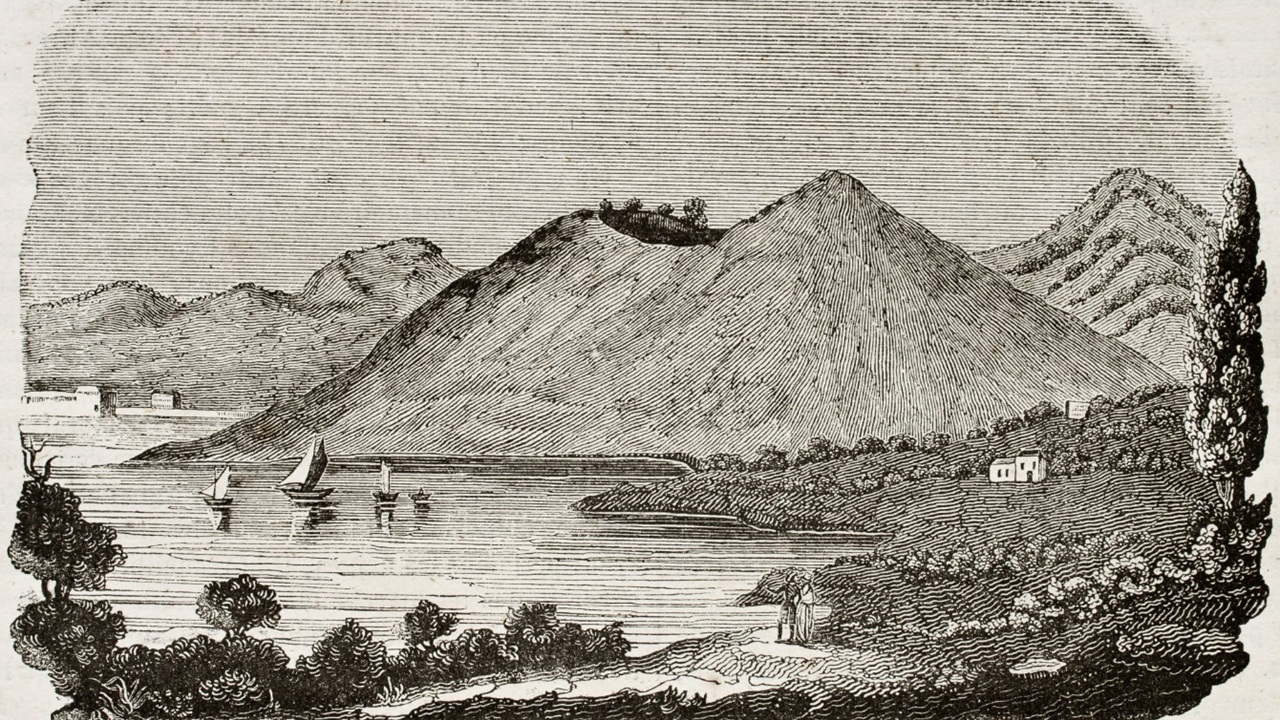

Nel giro di 48 ore, la furia della natura completò la sua opera. Il Monte Nuovo si era formato, un cono alto circa 133 metri, che modificava radicalmente la geografia dell’area. Nei giorni successivi l’attività continuò con fasi alterne, con momenti di calma apparente che si alternavano a improvvise riprese esplosive. Particolarmente drammatica fu l’ultima, il 6 ottobre, quando una violenta esplosione colse di sorpresa molti curiosi saliti sul nuovo vulcano: 24 di loro persero la vita, vittime della fascinazione e dell’imprudenza.

I danni più gravi rimasero circoscritti a un raggio di circa un chilometro, ma le conseguenze si avvertirono a grande distanza. Pozzuoli fu coperta da 30 centimetri di ceneri, Napoli da 2, mentre i venti trasportarono polveri leggere fino in Calabria e in Puglia. Inoltre, il Lago Lucrino subì una drastica riduzione della sua estensione, riducendosi a un decimo rispetto alla superficie che aveva in epoca romana.

La nascita del Monte Nuovo fu, dunque, un evento epocale non solo per la geologia, ma anche per la storia e la memoria collettiva del territorio. In meno di una settimana, a partire dal 29 settembre 1538, la vita di intere comunità fu sconvolta: un villaggio sparì, la costa mutò volto, e un nuovo vulcano si eresse come monumento silenzioso alla potenza della natura. Ancora oggi, passeggiando lungo i sentieri che ne solcano i fianchi coperti di pini ed eriche, si percepisce che quel rilievo non è solo un’oasi naturalistica, ma anche una cicatrice viva nella storia dei Campi Flegrei.