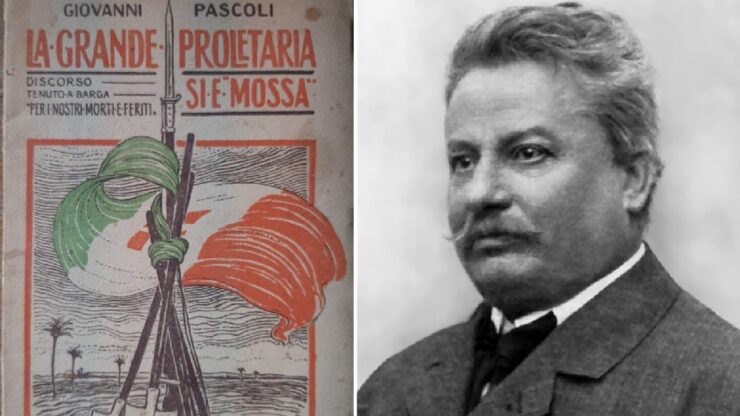

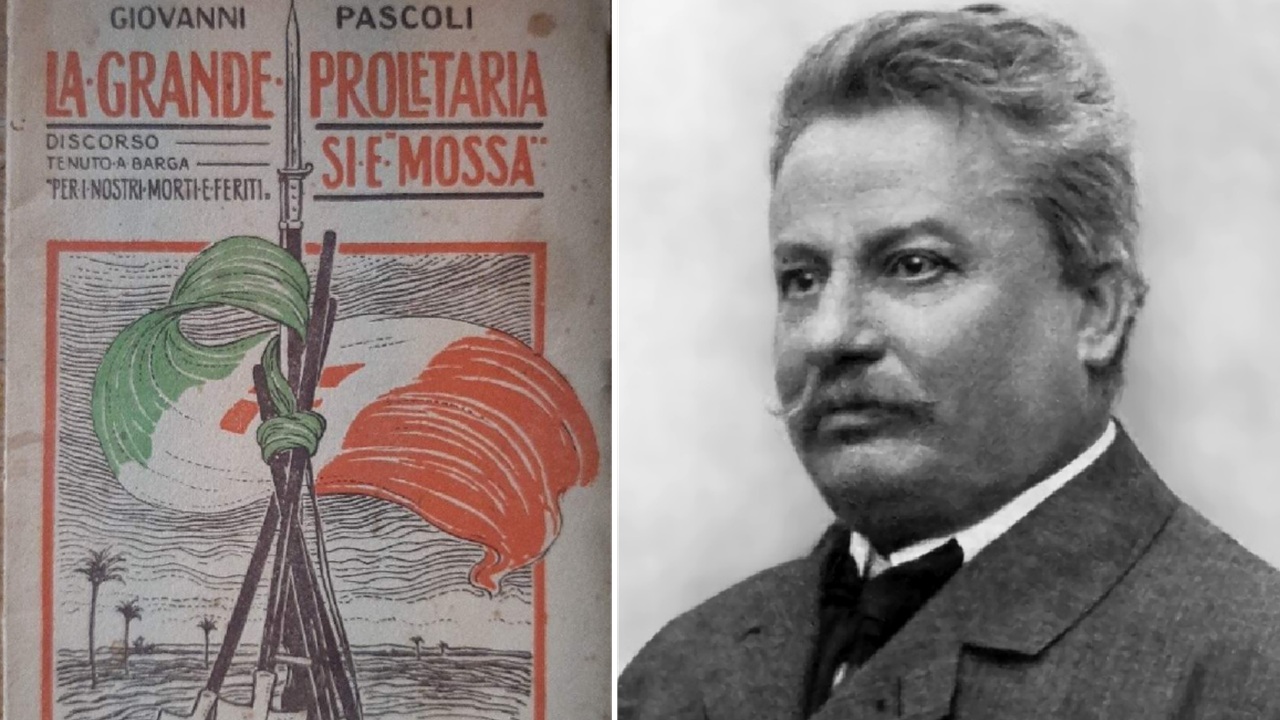

Almanacco del 26 novembre, anno 1911: il poeta Giovanni Pascoli pronuncia il celebre discorso a favore dell’intervento militare italiano il Libia, nell’ambito della guerra italo-turca, condensabile nell’iconica frase “la grande proletaria si è mossa”. Secondo quale retorica Pascoli, in quel 26 di novembre 1911, all’interno del Teatro dei Differenti di Barga (provincia di Lucca), volle enfatizzare il ruolo dell’Italia liberale all’interno del grande gioco coloniale? E perché il suo discorso suscitò un così grande clamore mediatico?

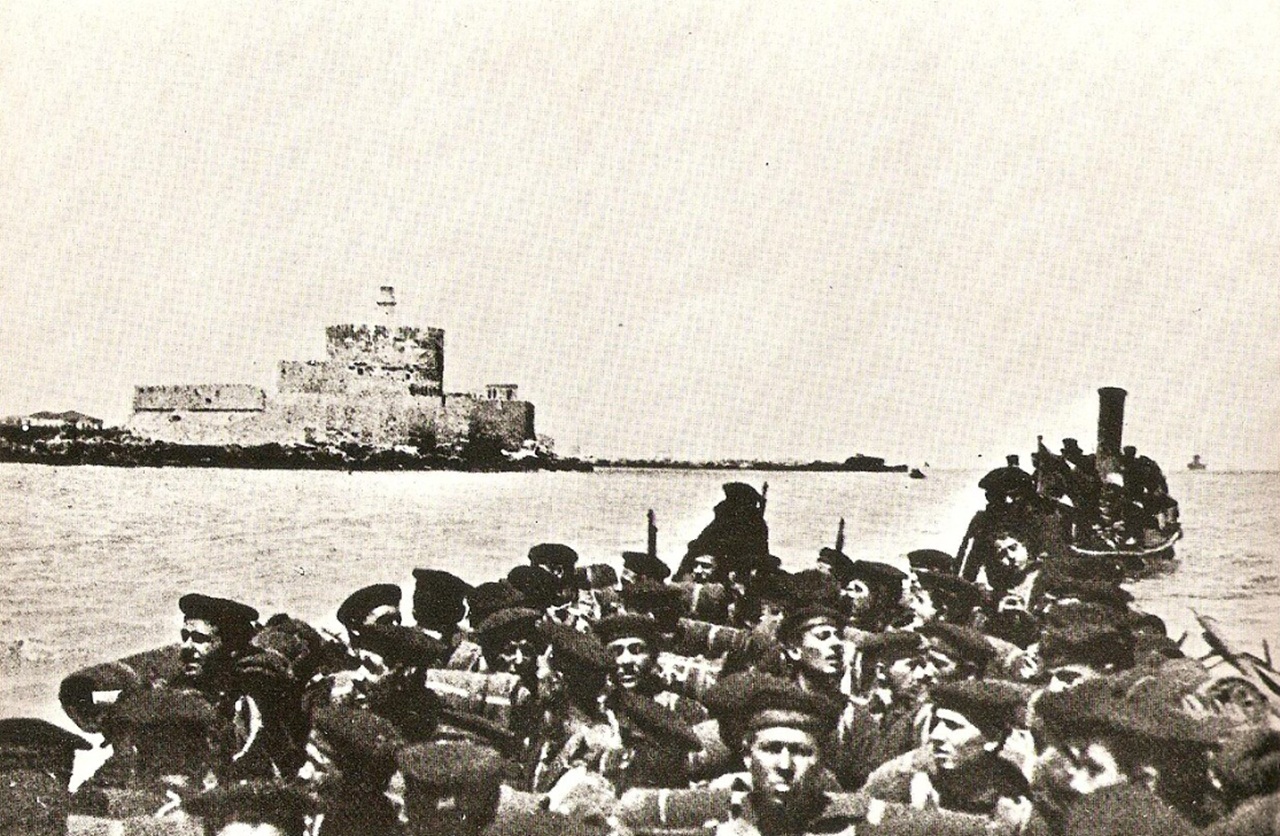

Il contesto era quello di una manifestazione patriottica a sostegno dei soldati feriti al fronte e dell’impresa coloniale appena intrapresa. Da poche settimane, infatti, l’Italia sotto il governo di Giovanni Giolitti, aveva dichiarato guerra all’Impero ottomano per conquistare Tripolitania e Cirenaica. Erano le regioni nordafricane destinate a diventare la colonia di “Libia”. Il governo giustificava il conflitto come una missione civilizzatrice, come una volontà altruistica da imporre nel nome del progresso e dell’espansione nazionale. In realtà, come tutti i conflitti di carattere coloniale, anche Roma ragionava secondo precise logiche economiche e strategiche.

In questo clima di fervore patriottico e divisione politica – già, perché non mancavano voci contrarie all’intervento, soprattutto tra socialisti e cattolici – Giovanni Pascoli prese la parola con toni che stupirono, e non poco, i presenti. Il poeta che aveva sempre esaltato il valore della pace e la fraternità degli uomini ora si schierava apertamente a favore della guerra. Sì, definendola “difensiva” e “civilizzatrice”.

Con la celebre espressione “la grande proletaria si è mossa“, Pascoli paragonò l’Italia a un popolo di lavoratori poveri ma laboriosi. Una massa di persone decisa ad affermare la propria dignità nel mondo. L’Italia, “grande proletaria”, era una nazione che per secoli aveva dato al mondo artisti, poeti e pensatori ma che ora cercava uno spazio vitale per i suoi figli, costretti a emigrare in terre straniere dove venivano umiliati e trattati “un po’ come i negri”, diceva con un linguaggio oggi problematico ma emblematico dei pregiudizi del tempo.

Per Pascoli, la conquista della Libia rappresentava una sorta di riscatto sociale e nazionale. Quelle terre, che definiva “bagnate dal nostro mare” e un tempo appartenenti all’Impero romano, dovevano tornare a essere fertili e produttive sotto la guida del Regno d’Italia. Era un modo per dare ai contadini e agli operai una nuova speranza. La possibilità di lavorare su suoli “nostri” (o meglio, conquistati e assimilati), invece di essere costretti a emigrare.

Il discorso intrecciava patriottismo, idealismo e retorica sociale, fondendo i linguaggi del socialismo e del nazionalismo. In quel 26 novembre il poeta richiamò con forza il mito di Roma antica; evocò Dante, Garibaldi, Colombo e Marconi, simboli di una tradizione di grandezza da riscoprire. Parlò anche della sconfitta di Adua, l’umiliazione subita nella precedente avventura coloniale africana. In tal senso invitò a riscattare quell’onta mostrando al mondo il valore dell’Italia unita, nel cinquantenario della sua nascita (1861-1911).

Pascoli riuscì anche a celebrare il superamento della lotta di classe e del concetto stesso di classe socio-economica. La guerra in Libia appiattiva le differenze di status poiché “l’artigiano e il contadino combattono accanto al conte e al marchese”.

Non mancavano, tuttavia, toni fortemente propagandistici. Pascoli difendeva l’operato dell’esercito italiano dalle accuse di brutalità mosse dalla stampa straniera, ricordando che l’Italia era la patria di San Francesco, del Beccaria, e di una civiltà che “quasi sola nel mondo” aveva abolito la pena di morte.

Il testo del discorso, pubblicato il giorno seguente su La Tribuna di Roma, fece enorme scalpore. Nelle scuole venne letto come un manifesto patriottico, mentre tra gli intellettuali suscitò perplessità e polemiche. Molti, infatti, videro in quelle parole un tradimento dello spirito umanitario pascoliano e un avvicinamento pericoloso al nazionalismo più acceso.