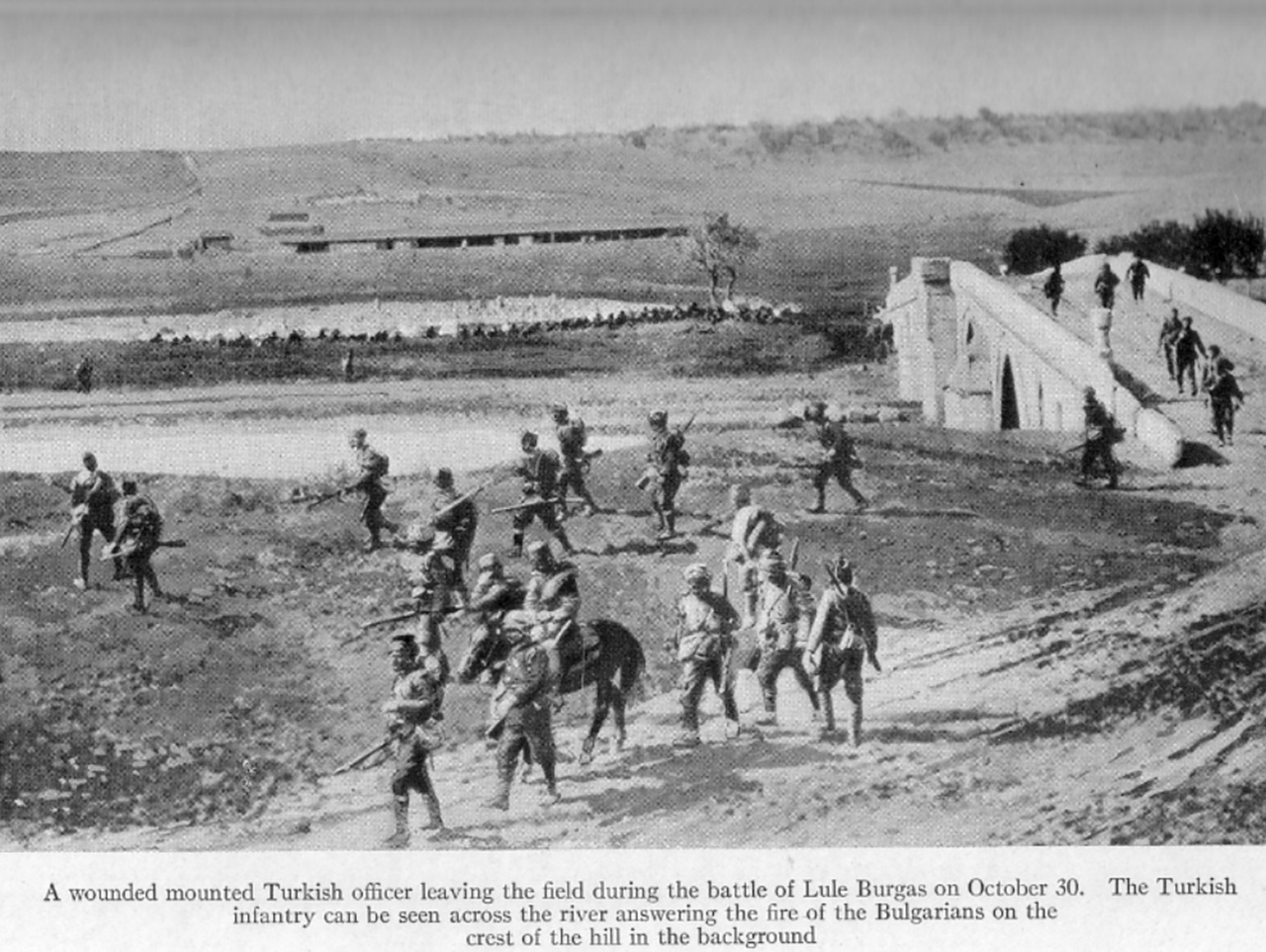

Almanacco del 2 novembre, anno 1912: gli eserciti del Regno di Bulgaria e dell’Impero ottomano si danno battaglia nei pressi di Lüleburgaz (località anche nota come Lule Burgas). Fu lo scontro più sanguinoso della Prima guerra balcanica. Quest’ultima vide contrapposta la Lega Balcanica (Montenegro, Serbia, Grecia, Bulgaria) al solo Impero ottomano. Il conflitto scoppiò essenzialmente a causa delle mire che i diversi paesi balcanici appena citati avevano sui territorio europei della Sublime porta. Lüleburgaz rivelò tanto sulla tenuta dell’esercito turco, così come fu motivo di slancio strategico (anche se effimero) per gli alti comandi bulgari.

Per il corso della Prima guerra balcanica, il 2 novembre 1912 fu una data particolarmente importante. Quel giorno, nei campi fangosi della Tracia orientale, le forze ottomane del generale Abdullah Pascià si sfaldarono definitivamente sotto la pressione incessante delle truppe bulgare, decretando la vittoria di queste ultime nella battaglia di Lüleburgaz. Era la fine di una delle più sanguinose e logoranti battaglie dell’intero conflitto. Parliamo di una lotta estenuante durata quasi una settimana, combattuta sotto una pioggia battente, tra villaggi devastati, strade ridotte a pantani e un numero incalcolabile di vittime da entrambe le parti.

Nelle giornate precedenti, la battaglia aveva assunto i toni di un macello ininterrotto. Le truppe bulgare, coordinate dal capo di stato maggiore Ivan Fičev e dirette sul campo dai generali Radko Dimitriev e Vasil Kutinčev, avevano impegnato le forze ottomane su un fronte vastissimo, esteso da Lüleburgaz a Bunarhisar. Lo scontro era stato segnato da un alternarsi continuo di attacchi e contrattacchi. Si combatté spesso e (mal)volentieri corpo a corpo, a colpi di baionetta, sotto il fuoco incessante dell’artiglieria. Le divisioni bulgare, pur sfinite e decimate, avevano dimostrato un addestramento superiore, un coordinamento più saldo e, soprattutto, una determinazione ferrea. E quella, posso garantirlo, faceva tutta la differenza del mondo in quei contesti intrisi di valori nazionalisti e ideologici.

Abdullah Pascià, dal canto suo, aveva tentato più volte di arginare l’avanzata bulgara, contrattaccando soprattutto al centro dello schieramento, ma la disorganizzazione interna, la carenza di rifornimenti e la fragilità logistica dell’esercito ottomano resero ogni sforzo vano. Quando il 31 ottobre la I Armata bulgara riuscì a sfondare il fianco sinistro ottomano lungo la valle dell’Ergene, la battaglia si avviò verso un esito inevitabile. In pochi giorni, la pressione combinata dei due eserciti bulgari – la I e la III Armata – divenne insostenibile per gli ottomani, i cui ranghi si sfaldarono sotto l’incubo dell’accerchiamento.

Fu in questo scenario che, il 2 novembre, Abdullah Pascià si vide costretto a dare l’ordine di ritirata. Ma quella non fu una ritirata ordinata, bensì un collasso completo. Le vie di fuga verso Istanbul si trasformarono in fiumi di fango intasati da soldati in rotta, carri abbandonati, artiglierie impantanate e, soprattutto, da migliaia di civili turchi in fuga. Le condizioni climatiche, già durissime, aggravarono il caos. La pioggia incessante rendeva impossibile ogni movimento. Questo mentre le truppe affamate e prive di munizioni crollavano per la fatica o per le malattie che iniziavano a diffondersi. Malattie, già, sempre loro. Il colera cominciò a mietere vittime in modo implacabile, propagandosi rapidamente tra soldati e civili, fino a trasformare la ritirata in un esodo disperato.

I bulgari, pur vincitori, non furono in grado di sfruttare pienamente il trionfo. Anche il loro esercito era esausto, le linee di rifornimento erano al collasso e le condizioni del terreno rendevano impossibile un inseguimento efficace. Le unità di Fičev si limitarono quindi a consolidare le posizioni conquistate. Si lasciò dunque agli ottomani il tempo di raccogliere i superstiti e organizzare una nuova linea difensiva più vicina a Istanbul, nei dintorni di Çatalca. La vittoria di Lüleburgaz aveva però un peso immenso. In una manciata di giorni di scontri i bulgari avevano distrutto il principale esercito ottomano in Europa. Impensabile alla vigilia, la strada per la capitale dell’impero osmanico era aperta.

Le cifre raccontano da sole la portata della tragedia: oltre 20.000 morti e feriti da entrambe le parti, a cui si aggiungevano migliaia di dispersi e prigionieri. Oltre al dato umano, c’è quello materiale. Enormi quantità di artiglieria, munizioni e attrezzatura bellica andò persa; soprattutto a danno dei turchi. Si ricorda Lüleburgaz come la battaglia più cruenta delle guerre balcaniche.

La disfatta ottomana del 2 novembre 1912 portò, sul campo, all’acquisizione bulgara del controllo di praticamente tutta la Tracia orientale. L’eccezione era Adrianopoli, caposaldo difensivo ottomano sotto assedio da parte della Lega Balcanica. Per i bulgari la battaglia assunse i connotati della gloria nazionale. Per un solo attimo si paventò l’idea di spingersi fino alle porte di Istanbul. Riuscite a immaginarlo? I Bulgari che varcano il sacro ingresso offerto dalla Sublime porta e conquistano la Seconda Roma? Sembra pura fantastoria, eppure…