Devo ammetterlo, è strano persino scriverlo. Islanda e Regno Unito si sono fatti la “guerra” per circa 18 anni, dal 1958 al 1976, anche se a fasi alterne, a causa del merluzzo. Come se non fosse già abbastanza singolare l’evento in sé, è ancora più sorprendente sapere che questi fronteggiamenti, noti in storiografia come “guerre del merluzzo”, hanno conosciuto solo e sempre un vincitore: l’Islanda. Mettetevi comodi, preparate un bel tè – possibilmente non uno di quelli inglesi, altrimenti vi rimarrà indigesto dopo il racconto – e aspettate di leggere una delle storie più assurde, impreviste e straordinariamente sconosciute del secondo Novecento.

Prima una panoramica generale, per fornire un po’ di contesto ad una vicenda con la quale spesso nessuno ha a che fare… A meno che non sia un esperto di diritto marittimo o di controversie economiche al di fuori della norma. Quando si parla di guerre del merluzzo, si intendono ben tre conflitti non armati fra Islanda e Regno Unito avvenuti fra la fine degli anni ’50 e il tramonto degli anni ’70 dello scorso secolo. La motivazione: i diritti di pesca dell’Atlantico settentrionale.

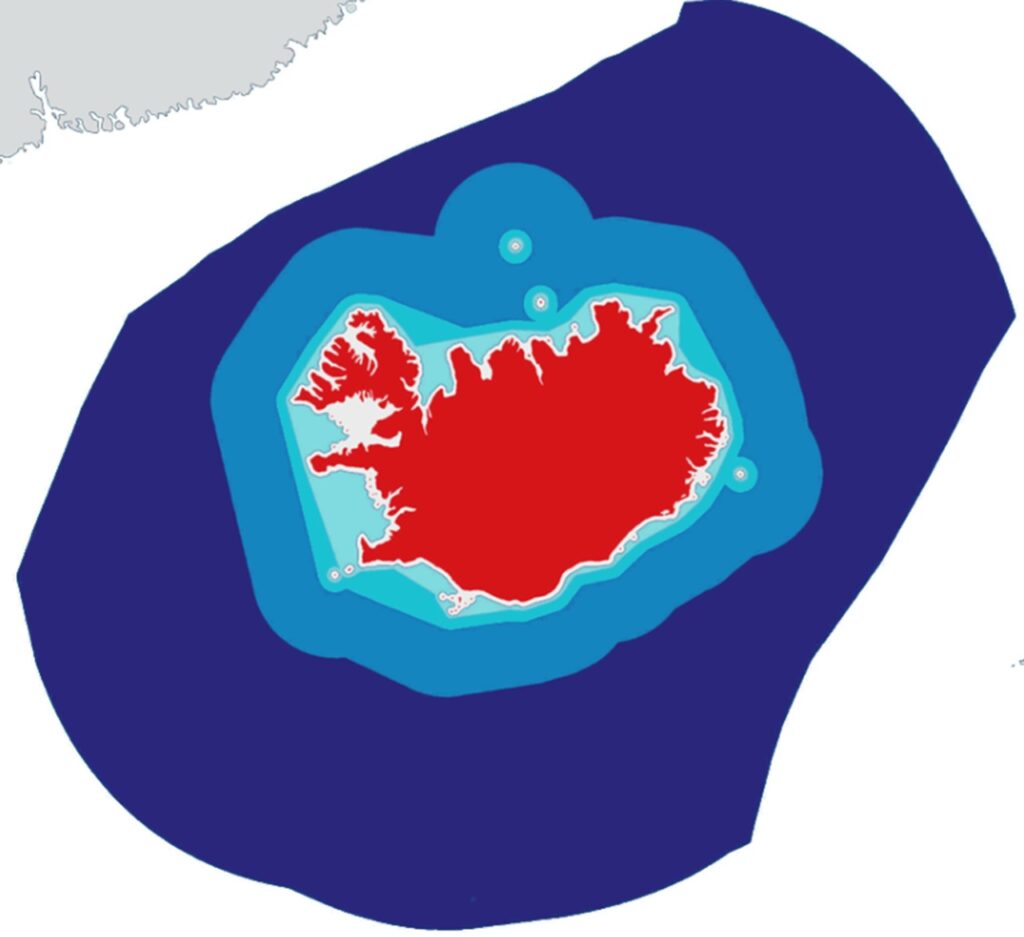

Lo schema alla base delle tre contese è sempre lo stesso. L’Islanda che rivendica una porzione di mare sempre maggiore entro la quale poter pescare in esclusiva. Londra che protesta e schiera la marina militare per difendere le proprie rivendicazioni. L’intervento internazionale (Stati Uniti e NATO) che, volendo scongiurare l’escalation, anche e soprattutto per la preservazione di un “bene superiore” di cui ovviamente parleremo, giunge perentorio per rasserenare gli animi e costringere le parti ad un accordo. Che poi l’intesa sia puntualmente favorevole agli islandesi e non ai britannici, beh, è un altro conto.

La questione dei diritti di pesca nell’Atlantico del nord è radicata in profondità nella storia. Sbaglieremmo se pensassimo alla vicenda come una faccenda tipicamente contemporanea. Già nel basso Medioevo e per tutta l’età moderna, inglesi e islandesi (quest’ultimi sudditi del re di Danimarca) si scambiarono delle cannonate di cortesia per il controllo del settore di mare fra le due isole, navigato da imbarcazioni dell’uno e dell’altro Paese.

Non esisteva mica una convenzione internazionale a tutelare gli interessi delle parti. C’era invece la cara buon vecchia consuetudine. Secondo la medesima, uno Stato poteva rivendicare l’esclusività dello sfruttamento entro una fascia di mare pari a 3 miglia nautiche, quindi 5,5 km. Ad elaborare il principio fu il giurista nederlandese Cornelis van Bynkershoek. Nel 1702 egli si pronunciò a favore della massima contenuta nel De dominio maris e da lui stesso ideata. Per cui ogni Stato poteva godere della messa a profitto di una porzione di mare stabilita dalla distanza percorsa da una palla di cannone sparata dalla riva. Superato quel limite, si entrava in mare aperto. Chiunque avrebbe potuto attraversarlo, pescarvi e fare delle risorse incontrato ciò che voleva.

Già avete intuito la falla del principio della palla di cannone vero? Con l’evoluzione tecnica della navigazione e il progresso tecnologico ottocentesco, il concordato di van Bynkershoek cadde in disuso. Tornarono in auge i vecchi contrasti fra le nazioni. Impero britannico e Regno di Danimarca non furono da meno. Nel 1901 si giunse ad una proverbiale stretta di mano, per cui le potenze avrebbero mantenuto l’esclusività territoriale a 3 miglia nautiche. Ciò avvantaggiava Londra, poiché avrebbe continuato a pescare a due passi dalla costa islandese, dove il pescato era abbondante e oltremodo redditizio. L’accordo del 1901 aveva valenza cinquantennale.

Il 17 giugno 1944 l’Islanda dichiara l’indipendenza da Copenaghen e, allo scadere dell’intesa, decide di rinnovarla, ma di estendere la fascia delle acque territoriali a 4 miglia nautiche, perciò 7,4 km. Nel 1958 il parlamento di Reykjavík fa passare una legge che amplia ancora di più il limite, portandolo a 12 miglia, 20 km circa.

Gli islandesi non erano degli sprovveduti e fecero quel che fecero perché consapevoli di avere dalla loro una valenza strategica che neppure la più eclatante sfuriata britannica avrebbe potuto mettere in discussione. Erano gli anni della Guerra fredda, l’Islanda (proprio come l’Inghilterra) faceva parte della NATO. Anzi, era un fattore aggiunto per l’Alleanza, vista la sua posizione geografica che permetteva alle basi militari statunitensi di controllare tutto l’Atlantico settentrionale. Reykjavík poteva minacciare di chiudere le basi, se non addirittura di abbracciare la causa del Patto di Varsavia, nel caso in cui la Gran Bretagna non avesse rispettato la volontà islandese. Londra poi non era più quella di un tempo; l’impero di Sua Maestà non vantava più lo stesso peso politico (Suez l’aveva dimostrato platealmente).

Londra non accettò l’estensione unilaterale del diritto esclusivo di pesca e ordinò ai suoi pescherecci di continuare a navigare entro la territorialità islandese. Scoppiò così la prima guerra del merluzzo, che si concluse nel 1961 grazie alla mediazione statunitense. Fu tuttavia una pace favorevole all’Islanda, che mantenne il limite delle 12 miglia nautiche. Agli inglesi restò la magra consolazione di poter usufruire di qualche privilegio marittimo entro quella fascia di mare.

L’accordo durò fino al 1972, quando il parlamento di Reykjavík si ripeté. Questa volta decise di allungare l’esclusività a 50 miglia nautiche, quindi 93 km dalle coste. Iniziò allora la seconda guerra del merluzzo, poiché anche in questo caso, il Regno Unito non accettò quella che a tutti gli effetti considerava una prepotenza. Sul piano internazionale, in tanti si schierarono dalla parte di Londra, contestando la scelta islandese. Persino all’interno della NATO e del blocco sovietico, si manifestò dissenso per quanto fatto dal governo nordico. I pescherecci inglesi violarono appositamente la territorialità autoproclamata dall’Islanda, che quindi si sentì legittimata a schierare la guardia costiera per tagliare le reti di pesca britanniche. Il premier conservatore Edward Heath dal canto suo ordinò alla marina militare di scortare le imbarcazioni inglesi in pericolo.

Morì un pescatore islandese dopo che due navi si scontrarono. La possibilità che l’Islanda abbandonasse la NATO si fece terribilmente concreta. L’intercessione dei membri dell’Alleanza fece rientrare la situazione. Londra accettò con la coda fra le gambe il limite delle 50 miglia nautiche. Ma conservò il diritto di pesca entro quella fascia per un massimo di 130.000 tonnellate.

Indovinate? L’accordo resse solo fino al 1975, perché l’Islanda ripeté per l’ennesima volta la formula magica. La terza guerra del merluzzo s’innescò non appena il governo islandese aumentò il confine delle acque territoriali a 200 miglia nautiche, ben 370 km dalla costa. Facendo così, i pescatori islandesi avrebbero messo le mani sulle acque più pescose del nord Atlantico. Si ripeterono per filo e per segno le scene degli anni precedenti, con l’unica sostanziale differenza rappresentata dalla decisione islandese di recidere di netto le relazioni diplomatiche con l’UK (cosa che prima di allora non era mai accaduta).

Per la terza ed ultima volta intervennero gli USA e la mediazione portò al classico patto: mantennero le 200 miglia nautiche, con limitati diritti di sfruttamento riservati ai pescherecci britannici. Ancora oggi questa è la distanza vigente, resa formale dalla convenzione di Montego Bay entrata in vigore nel 1994.