Nelle gelide distese che si estendono oltre i fiordi norvegesi, tra le foreste boreali della Fennoscandia settentrionale e i venti taglienti della penisola di Kola, vive da millenni un popolo antico e resiliente: i Sami. Non chiamateli Lapponi! Custodi di un mondo di neve, luce e silenzio, i Sami rappresentano una delle popolazioni indigene più antiche del continente. Certamente è un popolo che ha imparato a convivere con l’estremo e che, nel corso dei secoli, è stato osservato, temuto, frainteso e infine celebrato per la sua profonda connessione con la natura. Vorrei dirvi qualcosa in più sul loro conto, anche per sfatare un paio di falsi miti che circolano in rete e non solo.

Durante l’epoca vichinga (che solitamente si inquadra negli ultimi secoli dell’Alto Medioevo, dunque dall’VIII al XI secolo), quando i popoli scandinavi solcavano i mari del Nord in cerca di bottino e gloria, i Vichinghi consideravano i Sami come i loro “altri”, così come a loro volta erano considerati “altri” dai cristiani d’Europa. Mentre i monaci e i cronisti del continente descrivevano i Norreni come feroci pagani, i Vichinghi riservavano lo stesso sguardo di alterità verso i Sami. Verrebbe da dire che in questo caso “si è sempre più a nord di qualcuno“. Tuttavia, fra i due gruppi non vi fu solo diffidenza, ma anche intrecci commerciali, politici e culturali. Fattori di una lunga e complessa convivenza.

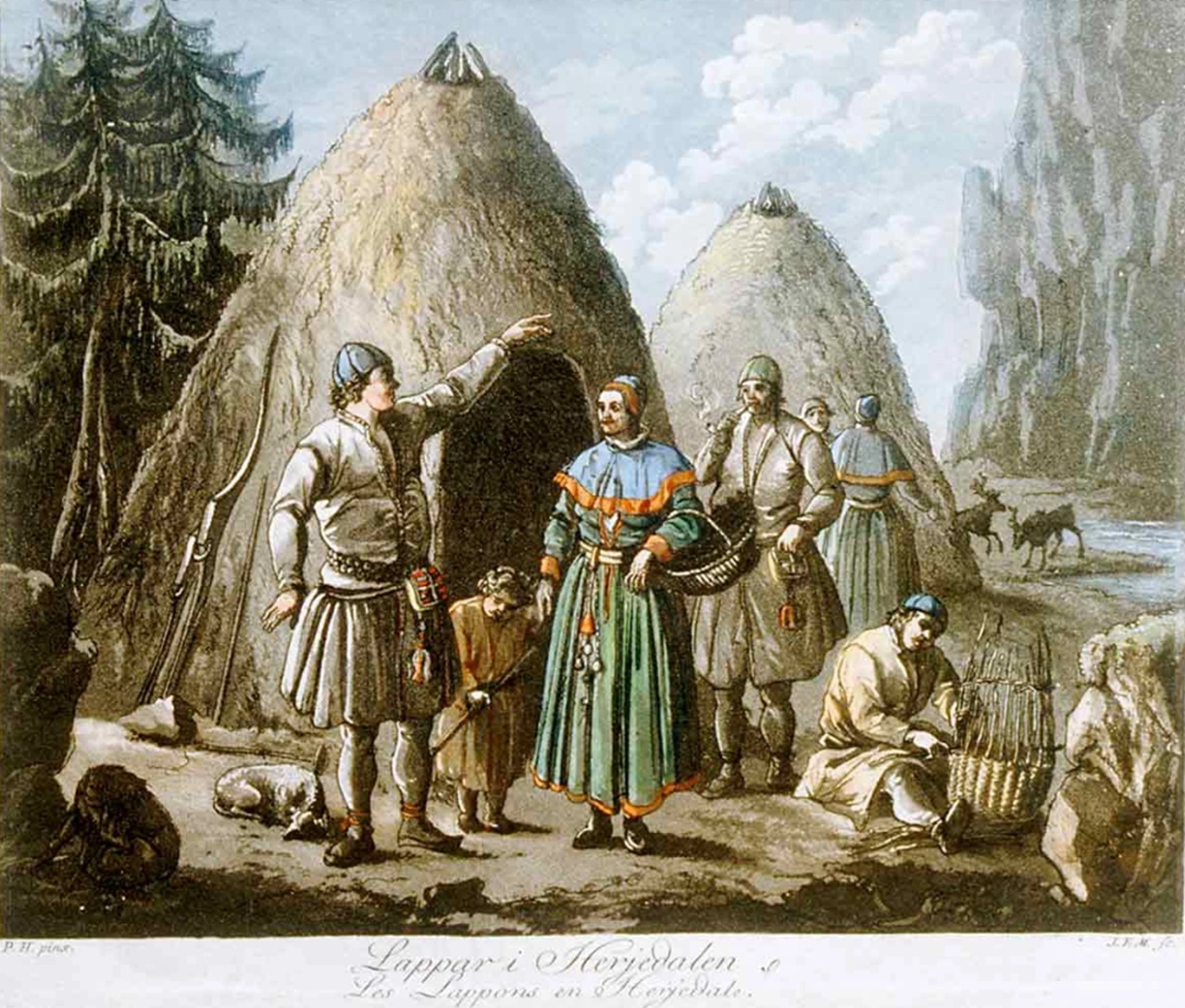

I Sami occupano da tempi antichissimi le regioni artiche della Norvegia, Svezia, Finlandia e della penisola di Kola in Russia. Territori che un tempo ricadevano sotto la dicitura di “Lapponia“, termine oggi evitato perché ambiguo. In un senso strettamente geografico, è riduttivo, poiché indica sia la regione geografica-culturale in cui sono stanziati i Sami, sia la provincia amministrativa finlandese (i quali abitanti, a quel punto, diventano lapponi indifferentemente dall’etnia). Poi c’è un secondo senso, che si può descrivere come classificatorio. Quest’ultimo è carico di connotazioni dispregiative legate al concetto di arretratezza. Per tutte le ragioni fin qui elencate, sarebbe meglio evitare l’esoetnonimo “lapponi”.

Le loro lingue – almeno dieci varianti tuttora parlate – appartengono alla famiglia uralica, la stessa degli ungheresi e degli estoni. È un indizio delle lontane origini di questo popolo, che probabilmente migrò verso occidente lungo il fiume Volga.

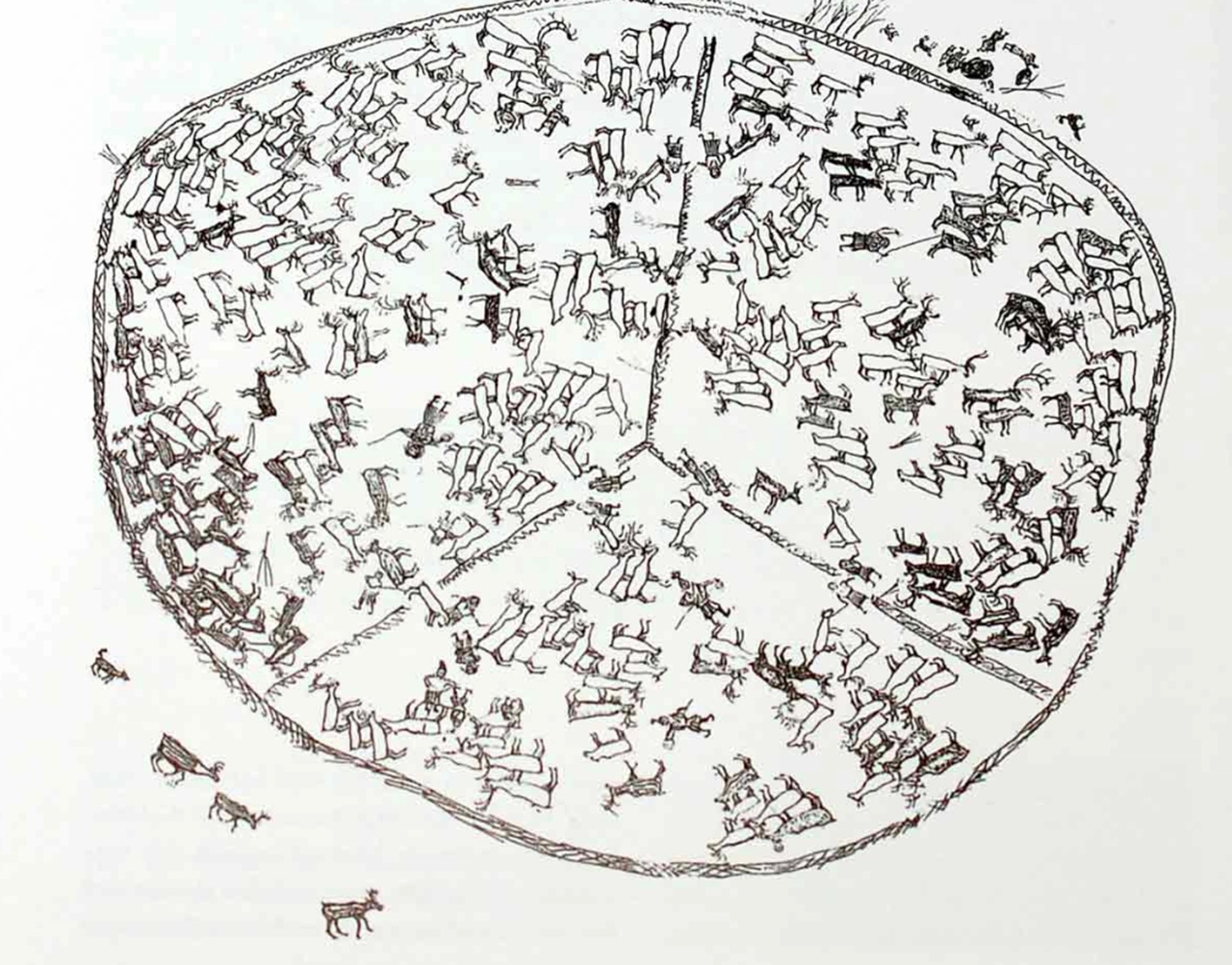

Le tracce più remote della presenza Sami risalgono a circa 10.000 anni fa, come suggeriscono le incisioni rupestri rinvenute in Norvegia e Finlandia settentrionale, raffiguranti scene di caccia e figure stilizzate che rimandano ai loro antichi miti. Più consistenti sono però le testimonianze dell’età del bronzo, intorno al 1600 a.C., periodo in cui la loro cultura cominciò a delinearsi in modo riconoscibile.

Gli autori antichi conoscevano i Sami, anche se li chiamavano con altri nomi. Tacito, nel suo Germania (98 d.C. circa), menziona i Fenni, popolo nomade del Nord che viveva di caccia e pastorizia. Tolomeo di Alessandria, nel II secolo, parla dei Phinnoi. Più tardi, autori come Procopio di Cesarea e Paolo Diacono (V-VI secolo d.C.) li descrissero come esperti cacciatori, nonché allevatori di cervi e renne. Nelle saghe norrene, i Sami sono chiamati Finnar o Skridfinnar, “coloro che scivolano sulla neve”.

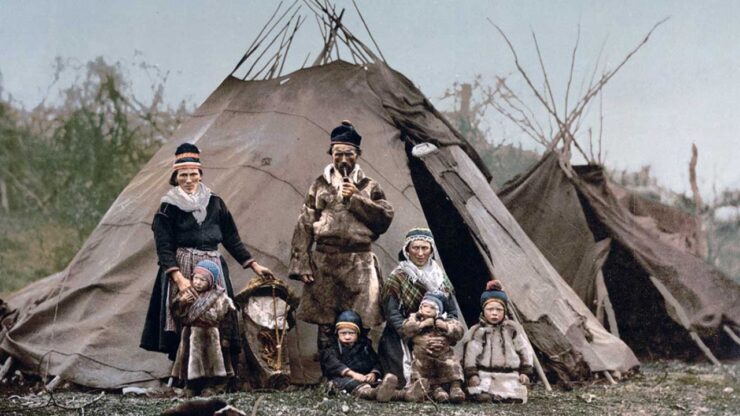

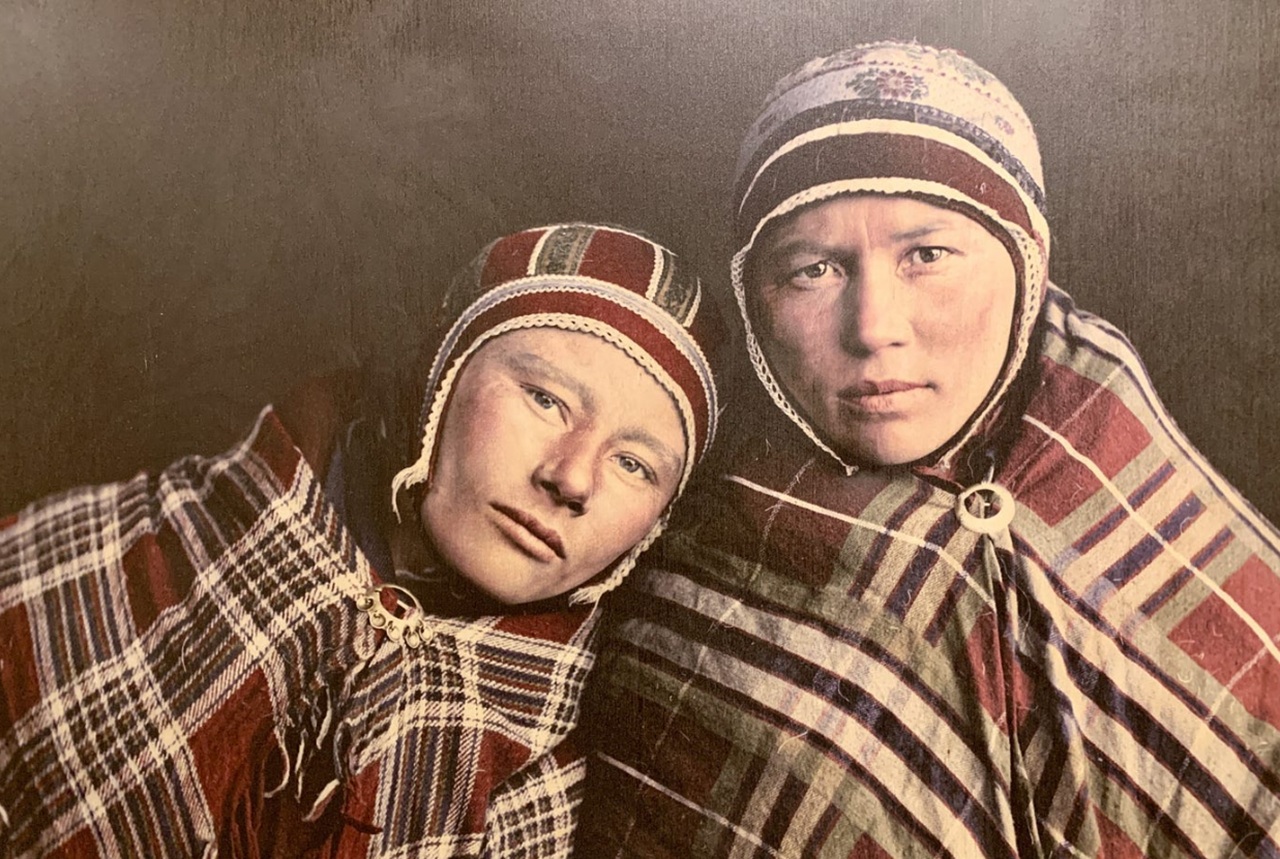

La vita dei Sami era scandita dalle stagioni e dal movimento delle renne, animali fondamentali per la loro sopravvivenza. Quasi tutto ruotava intorno a esse. La carne forniva nutrimento, la pelle diventava abito e tenda, le ossa strumenti e ornamenti. Conducevano un’esistenza semi-nomade, spostandosi lungo rotte tradizionali e costruendo tende con pelli di renna tese su intelaiature di legno. Viaggiavano sui fiordi in piccole imbarcazioni, proprio come i Vichinghi, e d’inverno si muovevano con agilità sugli sci, arma indispensabile di caccia.

La loro abilità nella caccia era proverbiale: tendevano trappole complesse, costruivano pietre “Siedi” per attirare le prede e aspettavano le renne in silenzio nei loro ripari di pietra. Cacciavano anche animali più piccoli, come scoiattoli, ermellini, volpi, e in alcune occasioni addomesticavano orsi. Esatto, gli orsi, animali sacri nella loro tradizione. Gli orsi erano venerati come spiriti potenti e spesso sepolti con riti complessi, poiché si credeva che mangiarne la carne potesse infondere forza e coraggio. Un parallelismo che ricorda i berserker vichinghi.

La spiritualità Sami era profondamente animistica. Ogni elemento naturale, dalla montagna, al lago, anche la singola pietra o l’animale di turno, possedeva un’anima. Il loro universo era diviso in tre piani: un mondo superiore, luminoso e vitale, associato al bianco e al sud. Un mondo intermedio, rosso e terreno, abitato dagli uomini. Infine un mondo inferiore, oscuro e sotterraneo, legato al nord e alla morte. Questa cosmologia richiama sorprendentemente quella norrena, dove l’albero cosmico Yggdrasil univa cielo, terra e inferi.

Anche le loro divinità mostrano un curioso intreccio culturale. Il dio del tuono Horagalles, armato di martello, richiama direttamente Thor, mentre la dea Skadi, legata alla neve, alla caccia e agli sci, pare sia stata adottata dai Norreni proprio dall’immaginario Sami.

Le relazioni tra Sami e Vichinghi furono complesse, vero, ma vitali. I Vichinghi, stanziati lungo le coste, avevano bisogno delle pellicce e delle risorse del nord, mentre i Sami, abitanti dell’entroterra, necessitavano di metalli, utensili e protezione. Questo diede origine a un intenso commercio di baratto. Un documento prezioso, la Cronaca anglosassone, racconta l’incontro tra il capo vichingo Ohthere di Hålogaland e il re Alfredo il Grande d’Inghilterra. Ohthere descrive come ricevesse dai Sami tributi in pellicce, pelli e prodotti marini, che costituivano la sua principale fonte di ricchezza.

Le interazioni non si limitarono al commercio. Gli scavi archeologici hanno rivelato tracce di tecniche di costruzione Sami in imbarcazioni vichinghe. Una nave del X secolo, ad esempio, era cucita con tendini di renna, come d’uso tra i Sami. Anche i matrimoni misti erano frequenti: la saga Heimskringla narra che Harald Bellachioma, il primo re di Norvegia unificata, sposò una donna Sami di nome Snaefrid, da cui ebbe quattro figli.

I Sami godevano anche di una fama ambigua presso i Vichinghi. Sì, perché erano rispettati come artigiani e cacciatori, eppure temuti come stregoni. Le saghe parlano dei noaidi, sciamani in grado di comunicare con gli spiriti attraverso il suono dei tamburi rituali, strumenti decorati con simboli cosmici e usati per la divinazione. In un racconto della Historia Norwegiae del XII secolo, un noaidi entra in trance, lasciando che il suo spirito viaggi in altri mondi. Però quando lo spirito viene ferito, anche il corpo dello sciamano muore.

Per secoli, i Sami vissero ai margini del mondo fennoscandinavo, poco interessanti per i re del sud, che consideravano i loro territori troppo freddi e sterili per essere colonizzati. Solo a partire dal XVI secolo iniziarono i tentativi di conversione al cristianesimo, ma fu tra il XVIII e il XIX secolo che Norvegia e Svezia imposero una politica di assimilazione forzata. La lingua Sami venne proibita nelle scuole, i tamburi sacri distrutti e la cultura tradizionale repressa.

Eppure, nonostante secoli di discriminazione e perdita culturale, il popolo Sami è sopravvissuto. Oggi lotta per preservare la propria identità e per affrontare nuove sfide, come il cambiamento climatico che minaccia le rotte migratorie delle renne e l’equilibrio del loro ecosistema. La loro storia va oltre il semplice racconto etnografico. Vediamolo come una lezione profonda sul rapporto fra uomo e ambiente. I Sami, il cosiddetto “popolo del silenzio“, ci ricordano che la civiltà non prospera attraverso il dominio della natura. No, ciò è possibile solo con il rispetto della stessa.