Almanacco del 24 ottobre, anno 1795: Impero russo, Regno di Prussia e Impero d’Austria si accordano per la terza e ultima spartizione della Polonia. Quello del 24 ottobre 1795 fu a tutti gli effetti un atto finale di una storia durata ben 226 anni. La storia della Confederazione polacco-lituana, la Repubblica delle Due Nazioni, cominciata nel lontano 1569 con la cosiddetta “Unione di Lublino”. Cerchiamo di capire assieme come si disgregò, una volta per tutte, la confederazione che per oltre due secoli aveva tenuto unite il Regno di Polonia e il Granducato di Lituania.

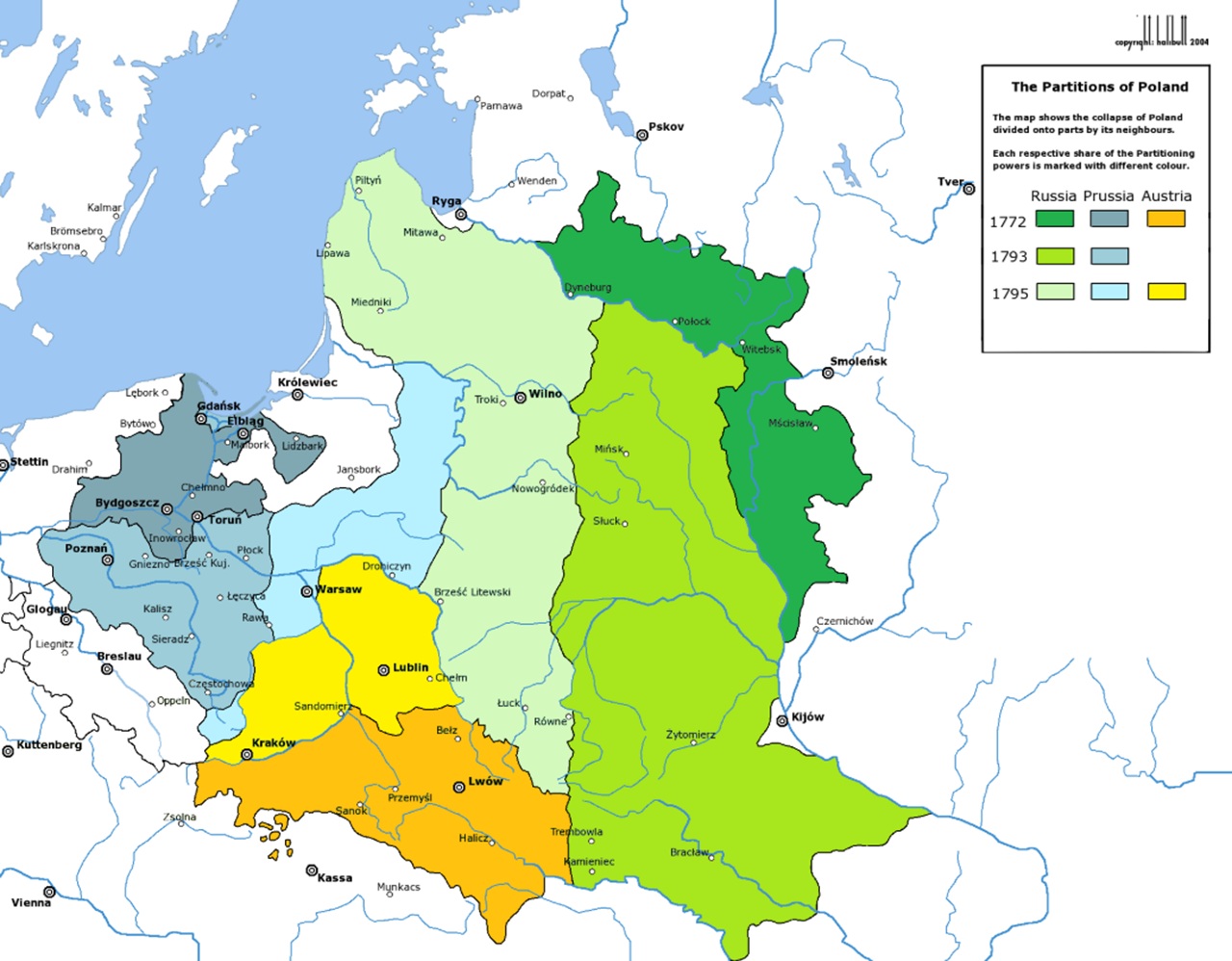

In realtà quelle che in storiografia spiccano come le “Spartizioni della Polonia” iniziarono ben prima del 24 ottobre 1795. Le prime due erano del 1772 e del 1793. Decisioni prese a tavolino che avevano già amputato il territorio polacco-lituano a vantaggio di Russia, Prussia e Austria. Le riforme illuminate varate dalla Costituzione del 3 maggio 1791 (considerata la prima d’Europa intesa in senso moderno e la seconda al mondo dopo quella statunitense) avevano tentato di rafforzare lo Stato e di limitare l’anarchia nobiliare che da secoli ne paralizzava la vita politica. Ma quelle stesse riforme provocarono l’ira delle potenze vicine, che vedevano nella rinascita polacca una minaccia al loro dominio.

Nel 1794 Tadeusz Kościuszko, eroe della guerra d’indipendenza americana e patriota convinto, sollevò il Paese contro gli occupanti. Sembrò per un momento che la Polonia potesse ancora risorgere. La rivolta di Kościuszko, scoppiata a Cracovia, raccolse attorno a sé non solo la nobiltà, ma anche il clero, la borghesia urbana e perfino la popolazione contadina. Per la prima volta, una mobilitazione di massa univa classi diverse in nome dell’indipendenza nazionale.

Tutto molto bello, peccato che contro quel coinvolgimento generale si schierò il fior fiore dell’autocrazia europea. Ovviamente la sproporzione delle forze era schiacciante. La coalizione russo-prussiana reagì con brutalità, e nell’ottobre del 1794 Kościuszko cadde prigioniero. La ribellione aveva fallito.

Il sogno di libertà della nazione polacca si infranse definitivamente. Come scrisse lo storico Martin Broszat, “il fatto che i polacchi abbiano osato determinare il proprio destino nazionale portò lo Stato polacco alla condanna a morte”. E così, nel giro di pochi mesi, si compì la fine.

Il 3 gennaio 1795, la zarina Caterina II di Russia e l’imperatore Francesco II d’Asburgo-Lorena firmarono un trattato che prevedeva la spartizione definitiva dei resti del regno. La Prussia di Federico Guglielmo II, che inizialmente aveva tentato di opporsi a un’eccessiva espansione degli altri due, si vide “costretta” (per modo di dire) ad aderire all’accordo il 24 ottobre 1795. Fu in quella data che la Polonia-Lituania venne ufficialmente cancellata dalle carte d’Europa. Le tre potenze divisero tra loro il corpo ormai esanime del Paese:

- La Russia ottenne le regioni più orientali, spingendosi fino ai fiumi Bug e Niemen, e annettendo Lituania, Curlandia e Semigallia.

- L’Austria inglobò la Galizia occidentale, con città di grande importanza come Cracovia, Lublino, Radom e Sandomierz.

- La Prussia si impadronì delle terre occidentali, inclusa Varsavia, creando le nuove province di Nuova Prussia Orientale e Nuova Slesia.

Il re Stanislao II Augusto Poniatowski, ormai abbandonato da ogni alleato, fu costretto ad abdicare il 25 novembre 1795 nella città di Hrodna, sotto la scorta delle truppe russe. Trasferito a San Pietroburgo, visse lì i suoi ultimi anni come un sovrano senza regno, simbolo di una monarchia spenta dalla diplomazia e dalla forza.

Mentre le potenze spartitrici celebravano il loro trionfo, due soli Stati si rifiutarono di riconoscere la scomparsa della Polonia: l’Impero ottomano e la Persia. Il sultano continuò addirittura a riservare un posto nel suo corpo diplomatico per l’“ambasciatore del Lehistan”. Un segno di solidarietà verso una nazione che considerava non morta, ma ingiustamente soppressa.

Le conseguenze della terza spartizione furono profonde e di lunga durata. Milioni di polacchi si ritrovarono improvvisamente cittadini di imperi stranieri, sottoposti a politiche di germanizzazione, russificazione e assimilazione forzata. Tuttavia, lo spirito nazionale non si spense e anzi, si acuì con l’avvento del XIX secolo.

Molti patrioti esiliarono in Francia e in Italia, dove si formarono le Legioni polacche di Napoleone, animate dalla speranza che la sua vittoria potesse restituire la libertà perduta. Fu tra quelle file che nacque nel 1797, a Reggio Emilia, il canto “La Polonia non è ancora perduta” (Jeszcze Polska nie zginęła), destinato a diventare l’inno nazionale.

La Polonia sarebbe riapparsa brevemente nel 1807 con la creazione del Ducato di Varsavia, poi soppressa dal Congresso di Vienna nel 1815. Ma la sua assenza dalle carte non significò la fine della sua identità. Nel corso dell’Ottocento, poeti, intellettuali e rivoluzionari polacchi – da Mickiewicz a Słowacki – continuarono a coltivare l’idea di una patria polacca spirituale e morale.

Quando infine, nel 1918, dopo la disfatta delle potenze centrali e la Rivoluzione russa, la Polonia riconquistò la sua indipendenza, furono in molti a vedere in quel ritorno un compimento della lunga promessa fatta nel 1795. La nazione “non ancora perduta” tornava, dopo più di un secolo di oppressione, a scrivere la propria storia.