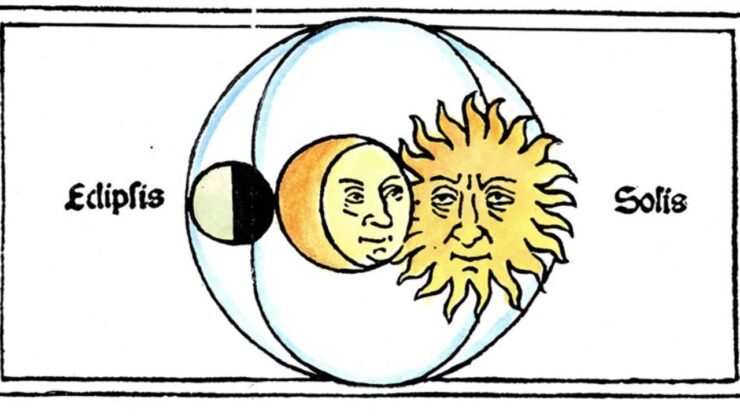

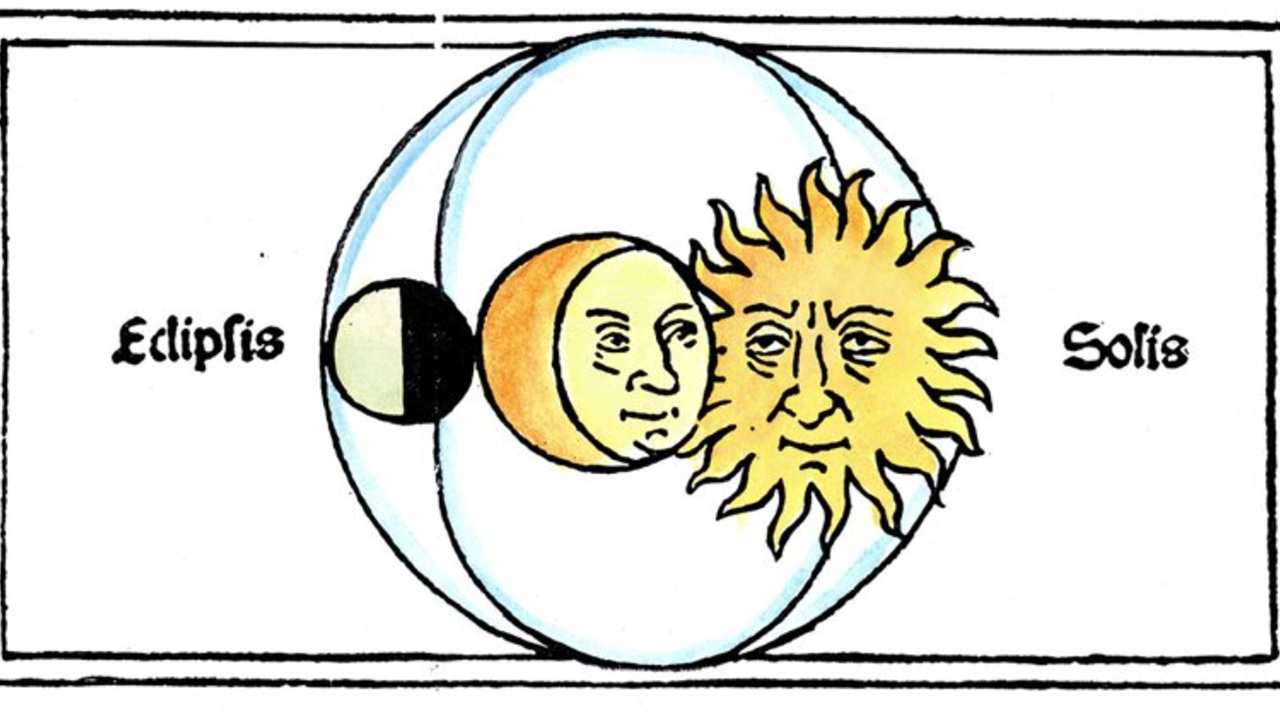

Percepiamo le eclissi solari come fenomeni straordinari, capaci di suscitare in noi meraviglia e incanto. Pensate all’ultima volta che vi è capitato di vedere un’eclissi di Sole: cosa ricordate di quel momento? Ecco, ora applicate il ragionamento a chi ci ha preceduto si questa terra. Il risultato, ve lo anticipo, non è per niente scontato. D’altronde, l’oscuramento improvviso della fonte di luce e di vita della Terra non poteva che colpire profondamente le civiltà antiche, che vi leggevano spesso presagi e segni divini. Con il passare del tempo, tuttavia, le eclissi hanno assunto anche un valore scientifico cruciale, permettendo agli astronomi di comprendere meglio i meccanismi celesti e persino di rivoluzionare la fisica moderna. Ne ho elencate una serie che, a parere di storici e non solo, hanno fatto la storia. In che senso? Non resta che scoprirlo!

– L’eclissi di Ugarit (3 maggio 1375 a.C.)

Una delle più antiche testimonianze scritte di un’eclissi solare ci viene dall’antica città di Ugarit, oggi in Siria, un tempo centro gravitazionale della civiltà Canaanita. Su tavolette d’argilla, gli astrologi babilonesi registrarono con sorprendente precisione l’eclissi del 3 maggio 1375 a.C. Questo episodio è emblematico: ci mostra come, già oltre 3.000 anni fa, l’uomo avesse sviluppato una conoscenza astronomica straordinaria. Una consapevolezza scientifica capace di trasformare l’osservazione in calcolo predittivo. Grazie a registrazioni di questo tipo, i Babilonesi poterono elaborare cicli in grado di prevedere con accuratezza il ritorno delle eclissi solari. Così anticiparono, e alla grande anche, la moderna scienza astronomica.

– L’eclissi ai tempi di Merneptah (30 ottobre 1207 a.C.)

Un recente studio dell’Università di Cambridge ha rilanciato l’ipotesi che l’eclissi solare del 30 ottobre 1207 a.C., avvenuta durante il regno del faraone Merneptah, figlio di Ramses II, possa rimettere in discussione l’intera cronologia egizia. I ricercatori hanno incrociato iscrizioni e testi biblici, in particolare un celebre passo del Libro di Giosuè, dove si narra che il Sole e la Luna si fermarono per favorire la vittoria degli Israeliti contro gli Amorei. Se interpretato come il ricordo di un’eclissi, questo evento offre un ancoraggio cronologico che permetterebbe di datare con maggiore certezza il regno di Merneptah e, di conseguenza, molti altri episodi della storia egizia e mediorientale.

– L’eclissi assira (15 giugno 762 a.C.)

Fra le eclissi solari di enorme importanza storica, una che non possiamo ignorare è quella del 15 giugno 762 a.C., osservata nella città di Ashur, nell’attuale Iraq. Fonti assire riportano l’evento con dovizia di particolari, associandolo a tumulti e a un’insurrezione sanguinosa. La sua rilevanza non fu soltanto politica e religiosa, ma anche cronologica. L’episodio, menzionato pure nel Libro di Amos della Bibbia, è stato usato dagli studiosi moderni come punto fermo per sincronizzare la cronologia assira con quella ebraica, creando un ponte fra due tradizioni storiografiche fondamentali per il Vicino Oriente antico.

– L’eclissi del Calvario (33 d.C.)

Particolarmente celebre è il racconto evangelico secondo cui, durante la crocifissione di Gesù, “si fece buio su tutta la Terra” da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio. Per secoli si credette si trattasse di un’eclissi solare, ma ciò è astronomicamente impossibile. Le eclissi di Sole non durano più di pochi minuti e si verificano solo in fase di novilunio, mentre la Pasqua cade in prossimità della luna piena. Gli studiosi ritengono più plausibile che si trattasse di un fenomeno atmosferico eccezionale. Secondo alcuni invece si verificò un’eclissi lunare parziale (questo il 3 aprile del 33 d.C.). Il racconto evangelico, dunque, non documenta un’eclissi di Sole, ma mostra come un evento naturale potesse essere reinterpretato simbolicamente in chiave religiosa.

– L’eclissi del processo a Giovanna d’Arco (12 febbraio 1431)

Nel 1431, un’eclissi totale di Sole visibile in Italia si verificò il 12 febbraio, appena un mese dopo l’inizio del processo a Giovanna d’Arco, accusata di eresia e stregoneria. In quell’epoca dominata da superstizioni, il cielo oscurato fu facilmente letto come un segno divino o come un presagio nefasto. Il simbolismo appare potente e non c’è chissà quanto bisogno di rimarcarlo. Mentre la giovane eroina francese veniva sottoposta a un processo ingiusto e destinato a concludersi con il rogo, la luce del Sole sembrava cedere alle tenebre, riflettendo il buio della ragione e il trionfo temporaneo della superstizione.

– L’eclissi scientifica del 18 agosto 1868

Con l’età moderna, le eclissi solari cessarono di essere soltanto fenomeni inquietanti e divennero occasioni di progresso scientifico. Il 18 agosto 1868, osservando un’eclissi totale in India, due scienziati, il francese Pierre Janssen e l’inglese Norman Lockyer, scoprirono un nuovo elemento chimico. Ovvero l’elio, il secondo più abbondante nell’universo. Questa scoperta rivoluzionò l’astrofisica e mostrò come le eclissi potessero diventare finestre aperte non più sul divino, ma sui segreti della materia e del cosmo.

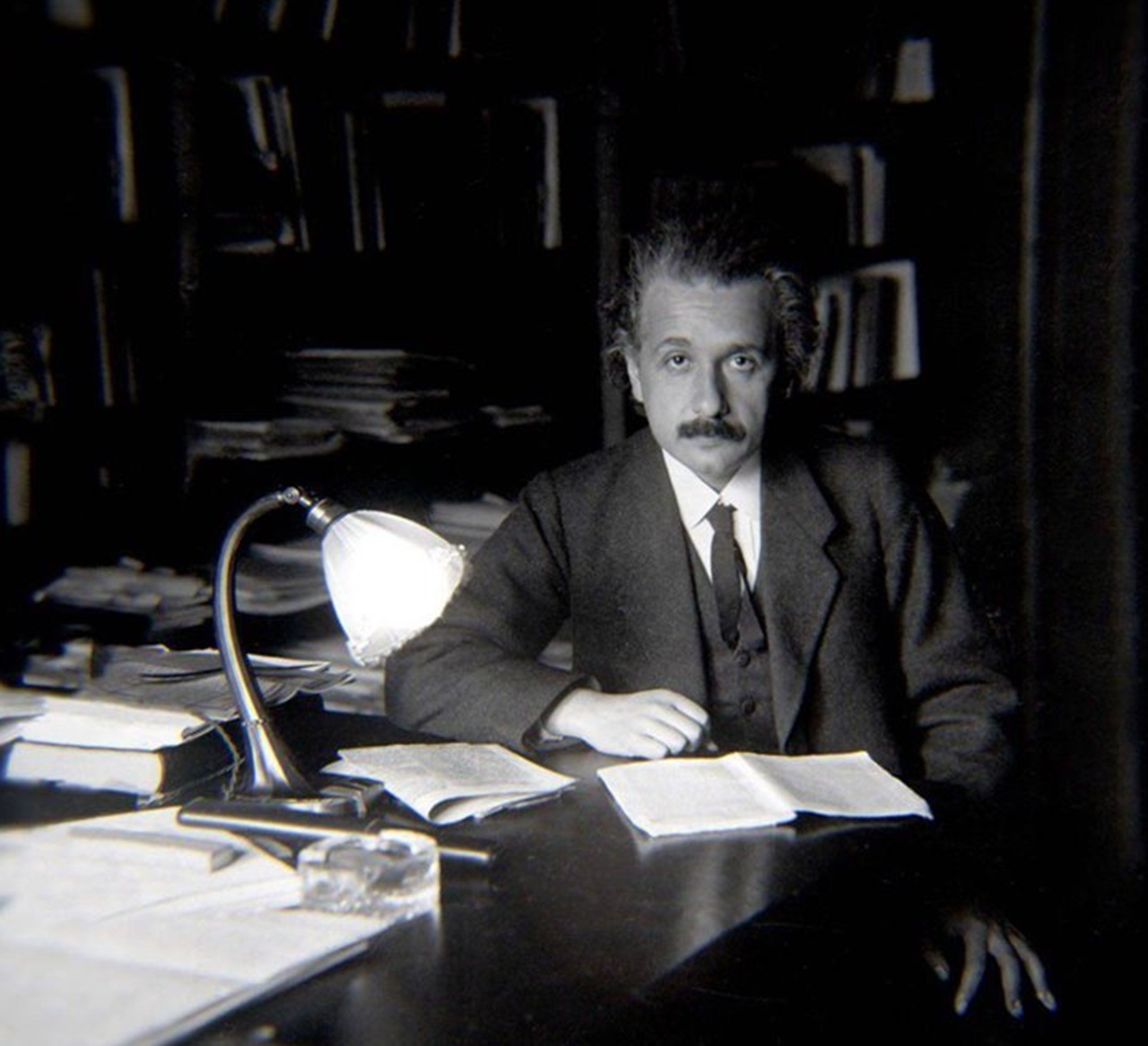

– L’eclissi che consacrò Einstein (29 maggio 1919)

Infine, l’eclissi totale del 29 maggio 1919 rappresentò una svolta epocale per la scienza moderna. L’evento fu visibile in Africa e in Sudamerica e durò quasi sette minuti. Tempo record per un’eclissi solare da record. L’astronomo Arthur Eddington guidò una spedizione per verificare una delle più audaci previsioni della teoria della relatività generale di Albert Einstein: la deviazione della luce delle stelle causata dal campo gravitazionale del Sole. L’osservazione confermò la teoria, sancendo non solo la validità della relatività, ma anche la fama mondiale di Einstein. Da fenomeni di superstizione, le eclissi solari si trasformavano così in strumenti di conferma di una delle più grandi conquiste del pensiero scientifico.