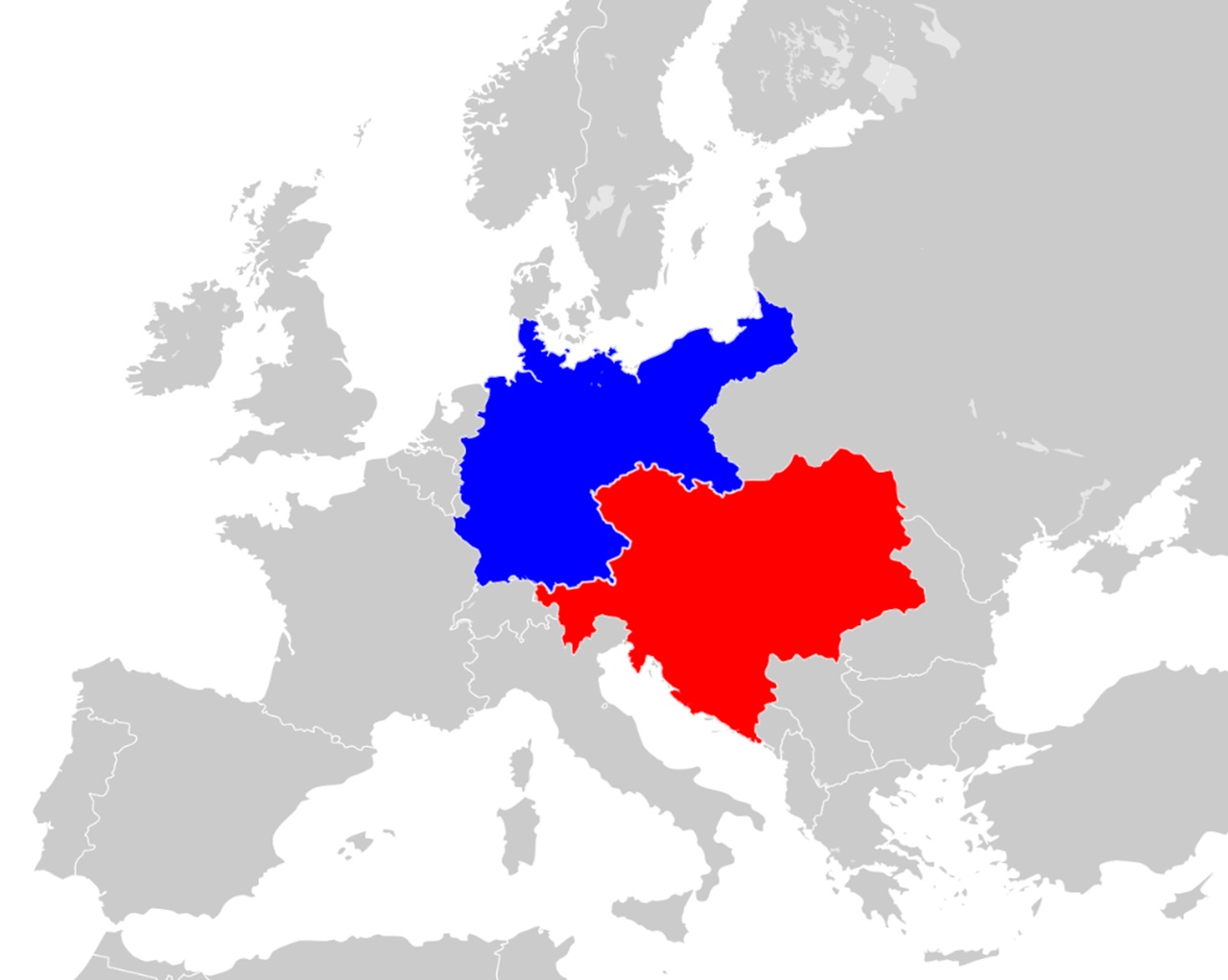

Almanacco del 7 ottobre, anno 1879: Berlino e Vienna stringono un accordo militare difensivo, sancendo la nascita della “Duplice Alleanza”. Il trattato avrebbe segnato l’equilibrio politico europeo per almeno un trentennio, fino alla fine della Prima guerra mondiale. Storico fu il momento, dato che era dalla fine dell’Ancien Régime che due potenze del Vecchio Continente non si impegnavano in un accordo permanente. Il 7 ottobre 1879 è una data da ricordare per questi e altri motivi che nei seguenti paragrafi affronteremo, uno alla volta.

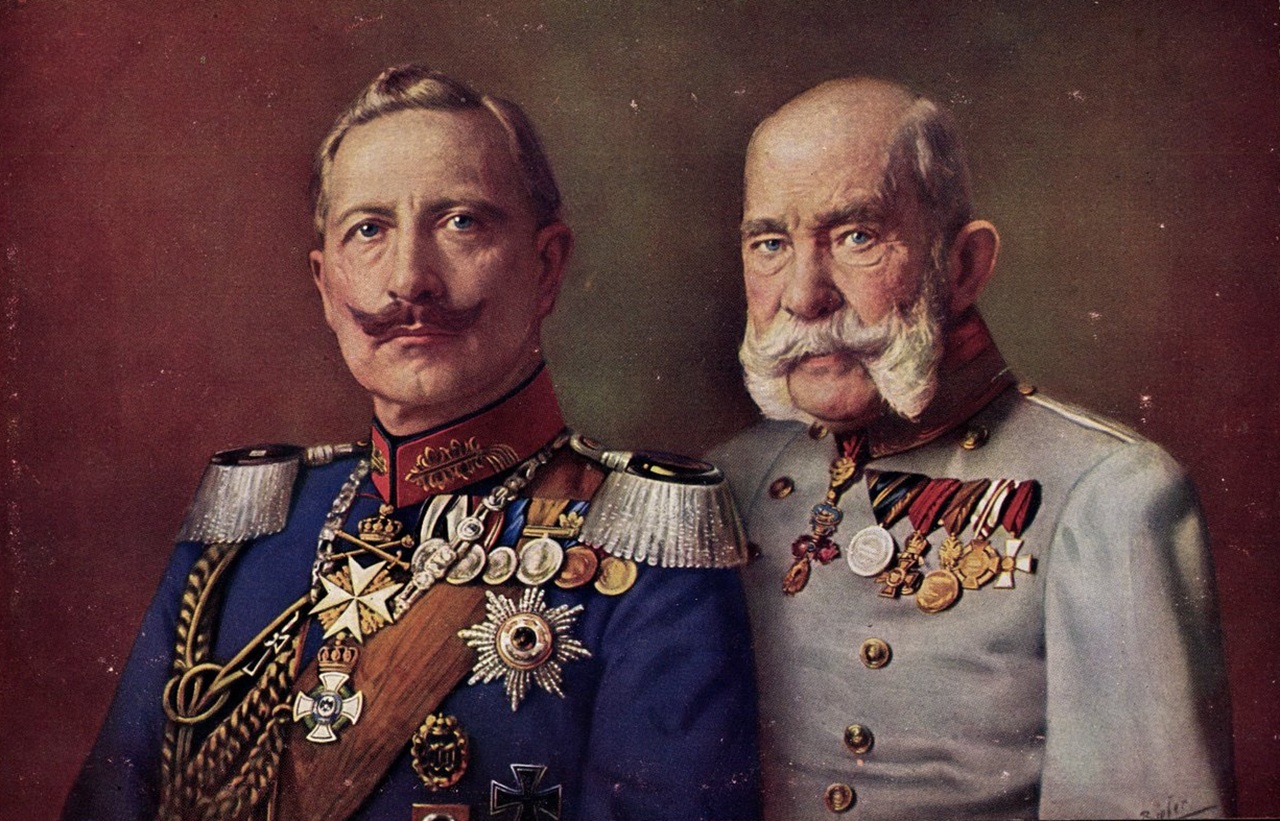

Impero tedesco e Impero d’Austria-Ungheria avevano concepito l’intesa prima di tutto come un patto difensivo. Ok, ma per difendersi da chi? I due kaiser, Guglielmo I e Francesco Giuseppe, temevano l’Autocrazia zarista più di qualunque altra cosa. Vollero giocare d’anticipo, sfruttando gli strascichi diplomatici del Congresso di Berlino (quello dove si ridisegnò il destino politico, economico e militare dell’Euorpa).

Piccolo passetto indietro, che dite? Chiediamoci: da cosa nasceva esattamente la paura per il gigante russo? La Russia, uscita vittoriosa dalla guerra contro l’Impero ottomano (1877-1878), si aspettava di raccogliere ampi frutti territoriali e politici. Tuttavia, le decisioni del Congresso di Berlino, in cui il cancelliere tedesco Otto von Bismarck si era eretto ad “onesto mediatore”, ridimensionarono le aspirazioni di San Pietroburgo e favorirono piuttosto l’Austria-Ungheria, che ottenne il controllo della Bosnia ed Erzegovina. Lo zar Alessandro II e l’opinione pubblica russa interpretarono il comportamento di Berlino come un tradimento, e le relazioni tra i due imperi – fino ad allora improntate a una certa solidarietà dinastica – si incrinarono.

Per Bismarck, maestro nel prevedere i rischi di isolamento, la situazione appariva chiara: non si poteva più contare sull’amicizia russa. Inoltre, l’ostilità permanente con la Francia per la questione dell’Alsazia-Lorena impediva qualunque intesa a ovest, mentre con la Gran Bretagna un accordo stabile risultava difficilmente realizzabile. Restava dunque l’opzione austriaca, che appariva la più naturale, tanto più che i due imperi condividevano la medesima preoccupazione per l’avanzata russa nei Balcani.

L’artefice della politica austriaca, il Ministro degli Esteri Gyula Andrássy, si mostrò fin da subito ben disposto verso un’intesa con Berlino, che avrebbe garantito a Vienna maggiore sicurezza contro l’espansionismo zarista. Nel frattempo, Bismarck doveva affrontare le esitazioni del suo stesso sovrano, Guglielmo I, ancora legato all’idea di una storica amicizia con la Russia. Per superare questi ostacoli, il cancelliere fece ricorso a una strategia complessa: colloqui personali, pressioni politiche, campagne di stampa pilotate (con lettere false pubblicate sui giornali per far credere a un diffuso favore dell’opinione pubblica; sulla falsa riga del dispaccio di Ems, che tanto bene aveva funzionato…), fino alla minaccia di dimettersi se l’imperatore non avesse ceduto.

Alla fine, dopo settimane di tensioni, Guglielmo I si convinse, seppur a malincuore, ad approvare l’accordo. La Duplice alleanza venne firmata il 7 ottobre 1879 da Andrássy per l’Austria-Ungheria e dal principe Enrico VII di Reuss-Köstritz per la Germania. Il testo era chiaro nella sua impostazione. Le due potenze si sarebbero prestate reciproco sostegno in caso di attacco russo. Se invece la minaccia fosse venuta da un’altra potenza (per esempio la Francia), l’alleanza lasciava spazio a una consultazione.

Il preambolo sottolineava il carattere difensivo dell’intesa. Era una sorta di garanzia reciproca di sicurezza. In realtà, dietro questa retorica di moderazione si celava la consapevolezza che il teatro di scontro più probabile sarebbe stato quello balcanico, dove Russia e Austria si contendevano l’influenza sulle popolazioni slave.

L’Alleanza austro-tedesca fu il pilastro del sistema bismarckiano. Essa garantiva al Secondo Reich un solido alleato nel cuore dell’Europa e permetteva al Cancelliere di Ferro di presentarsi come custode dell’equilibrio, pronto a isolare la Francia e a contenere la Russia. Il trattato venne accolto con favore anche da Londra. Il ministro degli Esteri britannico Salisbury lo definì una “buona novella”, perché di fatto alleggeriva la pressione inglese nei Balcani trasferendo all’Austria il ruolo di contrappeso alla Russia.

Nelle intenzioni di Bismarck, la Duplice doveva essere un baluardo conservatore. Legare Berlino a Vienna significava evitare che l’Impero asburgico, fragile e multietnico, cercasse un’intesa con la Russia o crollasse sotto le pressioni nazionaliste. Tuttavia, questa scelta implicava anche un rischio: la Germania, legandosi a doppio filo alle vicende balcaniche, si esponeva al pericolo di essere trascinata in conflitti che non erano di suo diretto interesse.

Questa contraddizione divenne evidente col passare degli anni, quando la penisola balcanica si trasformò in una vera e propria polveriera. Ma nel 1879 la priorità era assicurare la sicurezza tedesca e impedire che la Francia trovasse un alleato orientale. Si era delineato quindi un equilibrio di cristallo. Questo reggerà fino allo scoppio della Grande Guerra, quando l’alleanza austro-tedesca trascinerà entrambe le corone nella prima delle due più vaste catastrofi mondiali del Novecento.