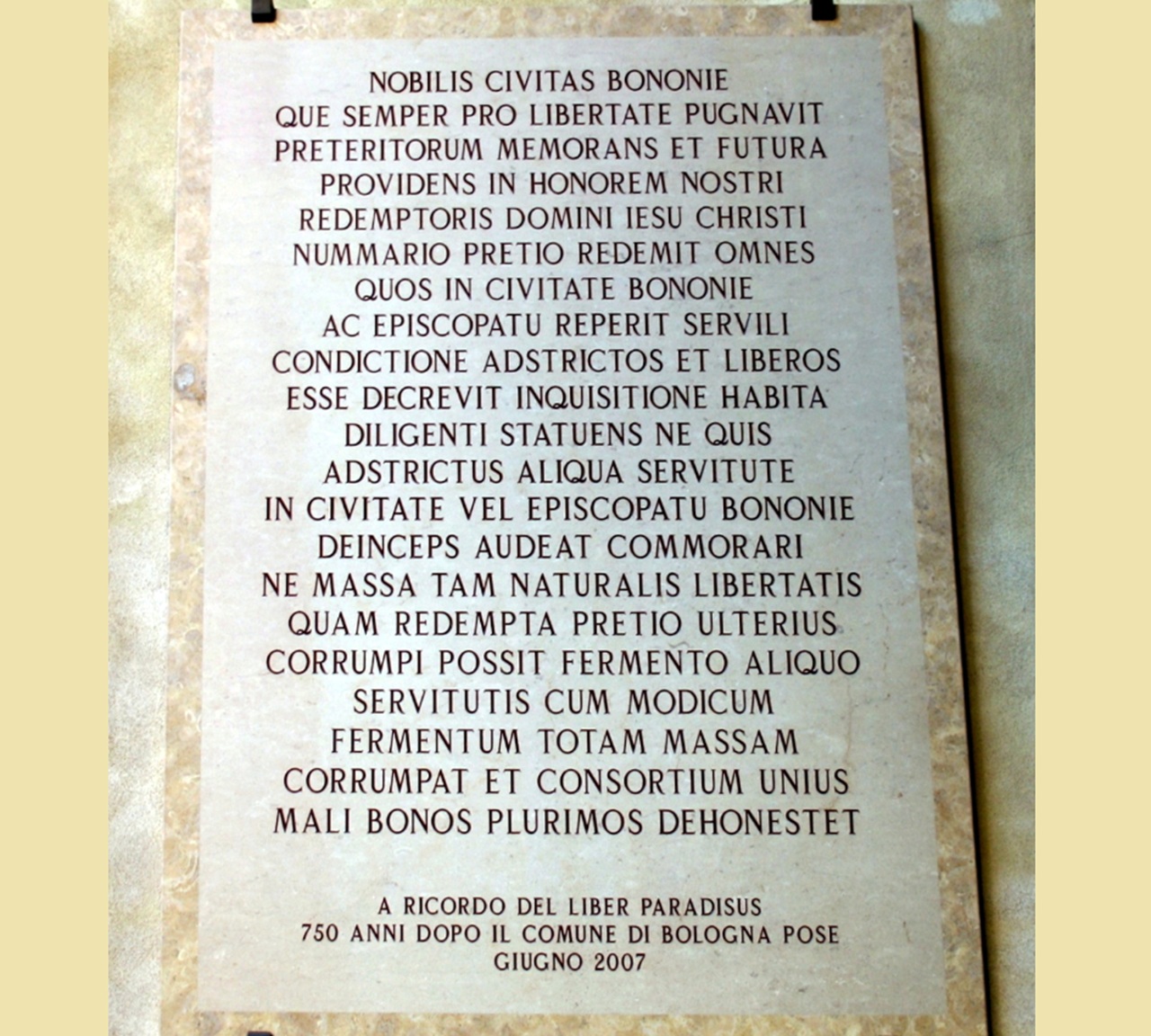

Almanacco del 25 agosto, anno 1257: il Comune di Bologna emana il Liber Paradisus, contenente un testo di legge con cui si annuncia l’abolizione della schiavitù e la liberazione dei servi della gleba. Questa tuttavia avvenne esattamente un anno prima. Il 25 agosto 1256 rappresenta una data memorabile non solo per la storia di Bologna, ma per la storia europea: quel giorno, in piazza Maggiore, si annunciò un provvedimento che sanciva la liberazione di migliaia di servi della gleba. Fu una svolta epocale e adesso cercheremo di capire assieme perché.

Facciamo un passo indietro, che dite? Torniamo alla battaglia di Fossalta, del 1249, ovvero quando la città di Bologna, repubblica comunale in forte espansione, aveva sconfitto le signorie del contado circostante. La vittoria aveva consolidato l’autorità del Comune, aprendo un momento di riflessione sia etico-religiosa che economica. In un’epoca in cui la servitù della gleba era ancora largamente diffusa in tutta Europa, Bologna decise di compiere un passo rivoluzionario: abolire la schiavitù servile.

Il 25 agosto 1256 (un anno prima della redazione ufficiale del libro) le campane dell’Arengo, poste sul palazzo del Podestà, chiamarono a raccolta i cittadini. In piazza Maggiore, il Podestà Bonaccorso da Soresina e il Capitano del Popolo lessero la delibera. Circa 6.000 servi appartenenti a 379 signori conoscevano la libertà. Le cifre colpiscono ancora oggi. Per esempio, la sola famiglia Prendiparte, proprietaria della celebre torre ancora visibile a Bologna, deteneva oltre 200 servi.

Sbagliato credere che la liberazione fu solo un gesto unicamente simbolico. Ogni servo fu riscattato a spese del Comune di Bologna, che pagò ai signori una somma stabilita: 8 lire bolognesi per i bambini e 10 lire per gli adulti sopra i 14 anni. In totale si spesero 54.014 lire bolognesi, una cifra enorme per l’epoca, che corrispondeva al valore di mercato di quelle persone (e questo ci dice parecchio sul mercato degli schiavi, soprattutto su un piano storico-economico).

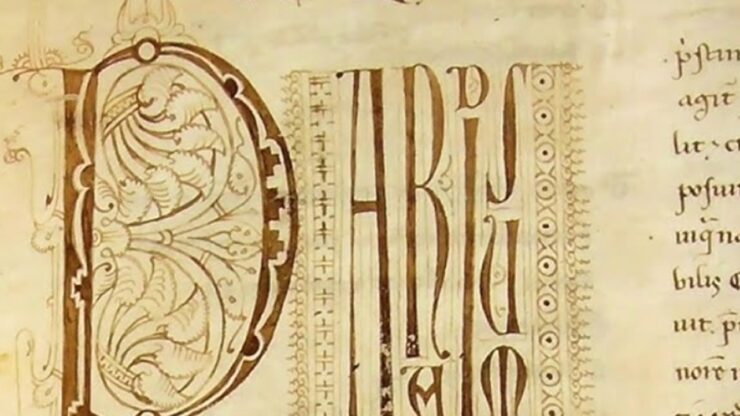

L’anno successivo, il 25 agosto 1257, l’autorità comunale redasse il Liber Paradisus, il memoriale ufficiale che raccoglieva i nomi di tutti i servi liberati. Quattro notai, tra cui il celebre giurista Rolandino de’ Passaggeri, si occuparono della compilazione. Il nome stesso del libro è altamente simbolico: si chiama così perché la prima parola del testo è “Paradisum”. L’incipit richiama la creazione dell’uomo da parte di Dio “in perfettissima e perpetua libertà”. Come a dire che la libertà è la condizione originaria nonché naturale dell’essere umano, e che ridurre qualcuno in schiavitù significa contraddire l’ordine divino.

Naturalmente, oltre all’aspetto etico, il provvedimento ebbe anche (e soprattutto, voglio aggiungere) risvolti pratici. Liberare i servi significava ripopolare le campagne, spesso abbandonate per la pressione delle guerre e per l’attrazione esercitata dalla città murata. I nuovi liberti, sebbene emancipati, non potevano lasciare il territorio della diocesi di Bologna. Il Comune aveva infatti bisogno di contadini stabili, produttori di derrate alimentari e contribuenti fiscali.

Il Liber Paradisus è conservato presso l’Archivio di Stato di Bologna. Esso resta uno dei documenti medievali più affascinanti, perché testimonia come un comune del XIII secolo avesse il coraggio di mettere nero su bianco l’abolizione della servitù, anticipando di secoli riflessioni che in altre parti d’Europa sarebbero arrivate solo con l’età moderna.

Nel 2007, in occasione del 750º anniversario, l’amministrazione comunale bolognese ha digitalizzato il manoscritto e lo ha reso disponibile online. L’anno successivo, una piazza di Bologna venne intitolata proprio a questo atto, piazza Liber Paradisus, a ricordare ai cittadini moderni quel 25 agosto di tanti, tanti secoli addietro, in cui Bologna si fece pioniera della libertà.