«Contempliamo solo la possibilità, la prossima realtà, di andare da Barcellona a Madrid in 9 ore e da un capo all’altro della penisola in 18!». Con queste entusiastiche parole, la stampa iberica annunciava nel 1848 l’inaugurazione della prima ferrovia della penisola, la tratta Barcellona-Mataró, pazzesco no? Immaginate oggi farvi 500 km (in linea d’aria questa è la distanza Barcellona-Madrid) in 9 ore piene di treno: uno strazio infinito. Eppure oltre un secolo e mezzo fa doveva essere qualcosa di straordinario e rivoluzionario al contempo. In realtà viaggiare in treno, agli albori del XIX secolo, appariva come un’avventura sensazionale. Per mille (e spesso ignorati) motivi che oggi tratteremo assieme.

Ma restiamo in Spagna per parlare di velocità su rotaie. Facendo un confronto con i parametri attuali, le rapidità con cui si percorrevano distanze tutto sommato modeste era infima. Eppure si esultava al sol pensiero, date le velocità mantenute dalle diligenze, che in precedenza rappresentavano le uniche opportunità di spostarsi da un punto A a un punto B senza affidarsi alla sola forza di volontà delle gambe.

Esempi esistono e sono noti. Prendiamo l’espresso Madrid-San Sebastián, alla fine dell’Ottocento il più veloce del regno. Per fare 614 km, impiegava oltre 15 ore. Se la matematica non è un opinione (e per il sottoscritto, spesso lo è), il treno doveva viaggiare alla velocità media di 41 km/h. I passeggeri però la consideravano una marcia sostenutissima, e lo crediamo bene. In carrozza lo stesso tratto di strada richiedeva un qualcosa come tre giorni e mezzo (e costava il doppio del biglietto del treno!).

Ma se per molti la ferrovia incarnava il progresso e la libertà di movimento, per altri rappresentava un pericolo misterioso. Ad esempio il tema suscitò timori medici, oltre che morali. Nel 1835, un presunto rapporto dell’Accademia di Medicina di Lione – a cui mai gli storici hanno avuto accesso, da considerare quindi una mezza falsità – affermava che la rapidità dei treni avrebbe potuto causare infiammazioni alla retina, visto il “susseguirsi di immagini in successione”, malattie nervose e perfino aborti, dovuti allo stress del viaggio. Nonostante la natura apocrifa del documento, esso rifletteva le paure collettive di un’epoca in cui la tecnologia cominciava a sfidare i limiti del corpo e della mente umani.

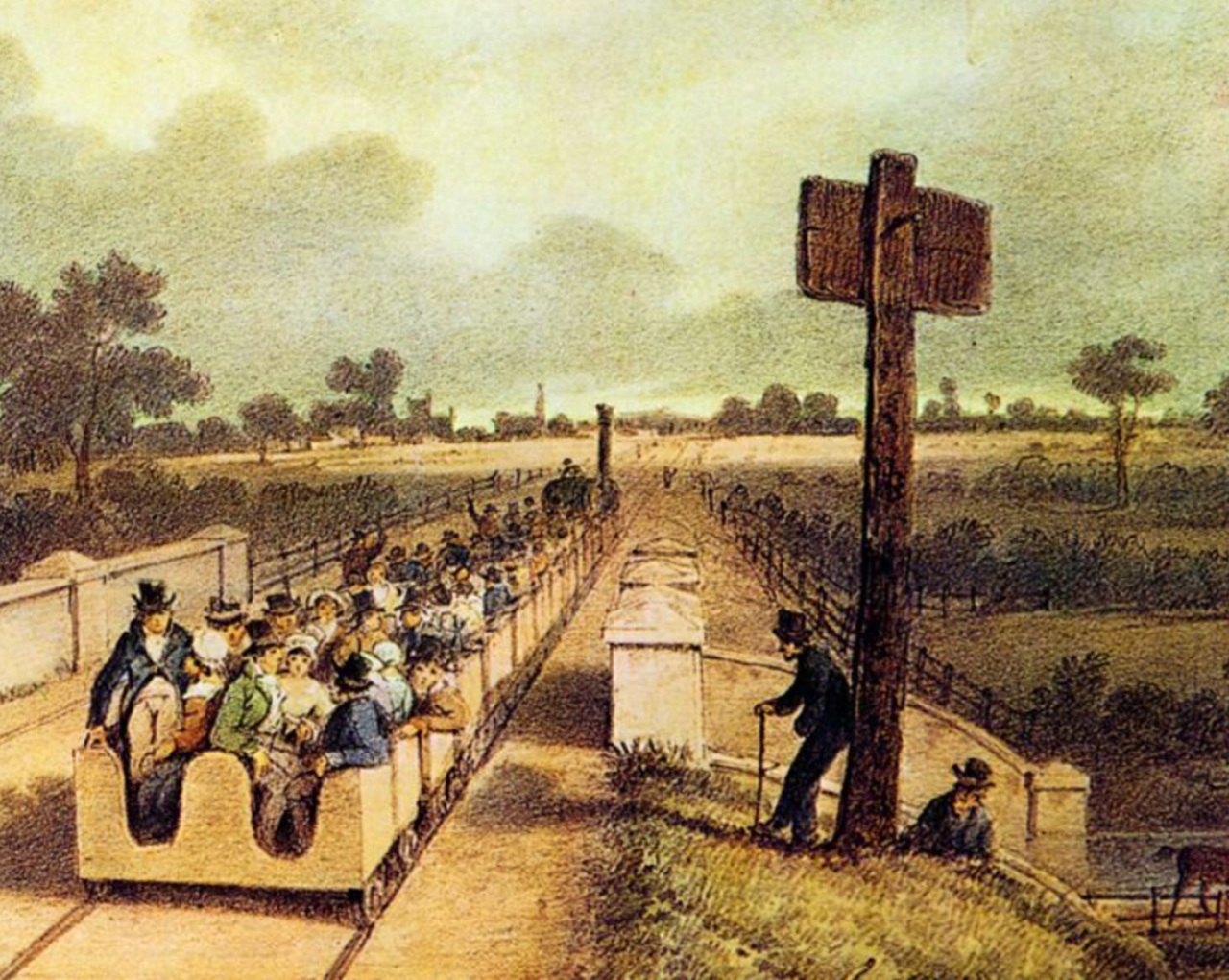

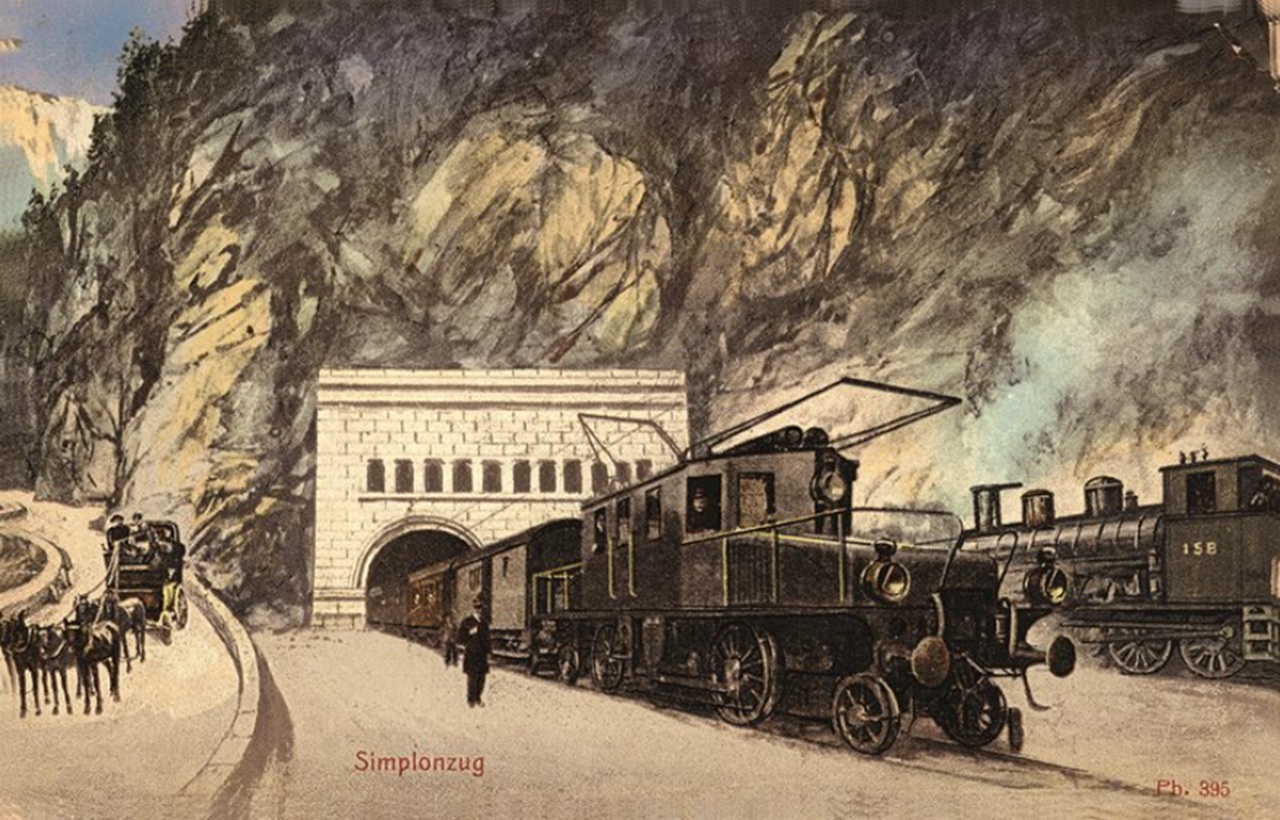

Nel 1830, con l’inaugurazione della linea Manchester-Liverpool, il mondo conobbe un nuovo modo di viaggiare: veloce, collettivo e profondamente moderno. In pochi decenni, l’Europa si riempì di ponti, gallerie e stazioni, e la geografia del continente si accorciò. Da Lisbona a Mosca, da Londra a Vienna, divenne possibile coprire in giorni distanze che prima richiedevano settimane.

Si è detto della velocità, ma in materia di comfort, come se la cavavano nel XIX secolo? Beh, dipende a chi lo si chiedeva. In linea di massima i vagoni erano divisi in compartimenti chiusi, accessibili solo dall’esterno, e i corridoi interni non esistevano. Per spostarsi da un vagone all’altro bisognava camminare su una stretta pedana esterna, rischiando la vita a ogni ponte o galleria.

Le classi di viaggio riflettevano rigidamente le differenze sociali. I passeggeri di prima classe sedevano su morbidi sedili imbottiti, isolati in compartimenti eleganti. Quelli di seconda godevano di un comfort minore. Mentre i viaggiatori di terza o di quarta classe, spesso lavoratori o contadini, affrontavano il viaggio su panche di legno, a volte scoperti e in piedi, con i propri fagotti sul capo. Anche la sicurezza era una questione di classe: i vagoni migliori venivano collocati al centro del convoglio, quelli peggiori alle estremità, dove gli urti in caso di incidente erano più letali. Poi ai treni piaceva prendere fuoco. Succedeva quando le lampade ad olio cadevano sul nudo legno delle panche o del pavimento.

Poi viaggiare in treno significava anche tener conto delle intemperie, le quali facilmente paralizzavano il traffico ferroviario per ore o giorni. Nel 1871, ad esempio, la “posta dell’Andalusia” dovette smontare e spingere a mano i vagoni su un ponte per timore che la struttura crollasse. Durante le bufere di neve, i convogli restavano bloccati in aperta campagna. Si racconta che in Belgio, nel 1867, i passeggeri di un treno assediato dai lupi dovettero difendersi con pale e bastoni.

A questi pericoli si aggiungevano quelli umani: banditi, vandali, sabotatori. La prima rapina ferroviaria documentata avvenne in Italia (avevate dubbi?) nel 1858, sulla linea Roma–Frascati. Un’anticipazione dei famigerati assalti del Far West americano.

Nonostante tutto, l’immaginario popolare trasformò il treno in un simbolo di avventura. Nei romanzi d’appendice come nei giornali illustrati, i viaggiatori in giacca e cappello a cilindro leggevano a bordo le cronache dei rapinatori che assaltavano treni identici a quelli su cui viaggiavano.

Al di là dei rischi e dei timori, la ferrovia cambiò il modo di vivere, di lavorare e di pensare. Ridusse le distanze, accelerò il commercio, permise la mobilità di massa e contribuì a unificare culturalmente interi paesi. Le stazioni, con le loro facciate monumentali e i grandi orologi, divennero i nuovi templi della modernità. Il treno insegnò all’uomo del XIX secolo che la velocità poteva essere libertà, ma anche inquietudine. Come scrisse il giornalista inglese Sydney Smith, «l’uomo è diventato un uccello». Egli poteva ormai sfidare lo spazio, ma doveva imparare a convivere con il vertigine del progresso.