Nato ufficialmente il 9 luglio del 2011, il Sudan del Sud è lo stato più giovane al mondo. Rappresenta un’eccezione dell’età contemporanea, in quanto entità statale riconosciuta come pienamente sovrana dalle Nazioni Unite, formatasi a seguito delle azioni di un movimento nazionale per l’indipendenza. La lunga strada per l’emancipazione non è stata semplice, né incruenta. Tutt’altro, poiché il Sudan meridionale è sorto dalle ceneri di una sfiancante guerra civile africana, fomentata da fattori culturali, etnici, politici e religiosi. Ah, sì, come dimenticarlo: c’entra anche il solito sospettato, il colonialismo.

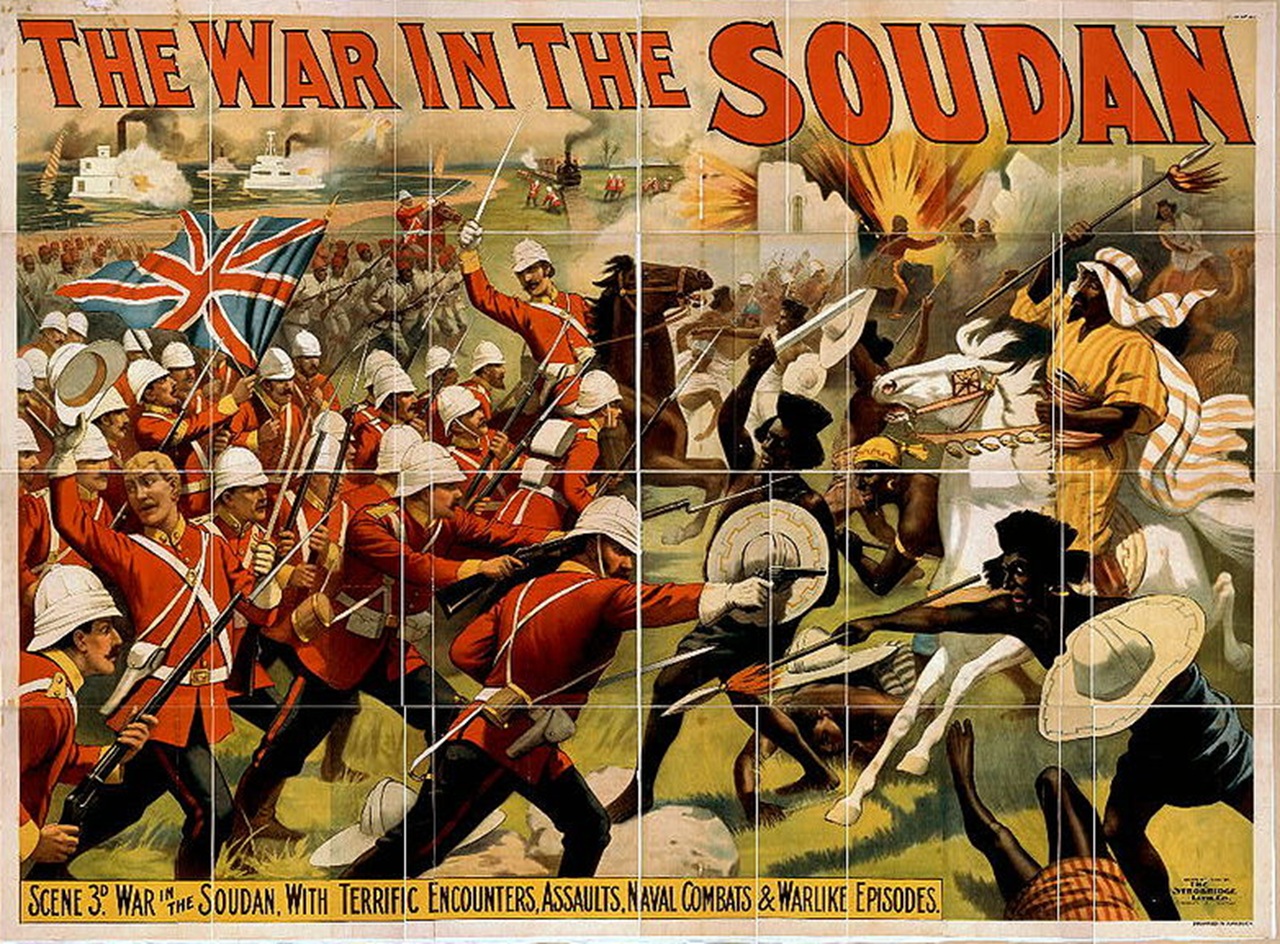

La narrazione parte dalla fine del XIX secolo, quando la regione del Sudan vantava una duplice e congiunta amministrazione anglo-egiziana. Almeno ciò si leggeva sulle carte, perché nei fatti a detenere le redini del potere, manco a dirlo, erano i britannici. Già all’epoca si intuì come l’evidenza demografica, nonché socio-culturale, potesse rappresentare un bel grattacapo. La regione del Sudan era a sua volta suddivisa in nove province. Oltre 3/4 della popolazione viveva nelle sei province settentrionali (grossomodo quello che oggi chiamiamo Repubblica del Sudan), arabe e musulmane. Le tre province meridionali si distinguevano per etnia, lingua e tradizioni: qui vivevano tribù subsahariane, legate al tradizionalismo religioso africano o alla progressiva influenza cristiana.

Gli inglesi erano a conoscenza di queste profonde divergenze. Tentarono per quanto possibile di limitare gli spostamenti di persone tra nord e sud, così da evitare a monte il sorgere di problematiche sociali, religiose e politiche. Venti di rivolta soffiarono sull’area negli anni fra le due guerre mondiali; particolarmente accese furono le sollevazioni del 1924. Comunque l’egida britannica si mantenne salda fino alla Seconda guerra mondiale. Poi, come ben sappiamo, fu per l’Africa l’epoca della decolonizzazione. I movimenti indipendentisti e anticolonialisti si diffusero a macchia d’olio in tutto il continente. Il Sudan si ritrovò di fronte ad un’intricata questione, mica facile da sbrigliare.

Si rincorrevano voci di ogni genere: da chi voleva l’indipendenza totale a chi richiedeva l’unione con l’Egitto, passando per posizioni più moderate inerenti l’autonomia parziale. Gli inglesi provarono anche a suddividere nord e sud della regione, concedendo il nord all’Egitto e il sud all’Uganda (Conferenza di Juba, 1947), ma alla fine il piano non andò in porto. Il governo del Cairo favorevole all’unificazione fu rovesciato dal golpe militare capeggiato da Muḥammad Naǧīb e da Gamal Abd el-Nasser. Soprattutto quest’ultimo, strenuamente anticolonialista, sosteneva l’indipendenza del Sudan e nel 1953 firmò con i delegati britannici un trattato con cui ci si impegnava, da lì a tre anni, a concedere la libertà ai sudanesi.

Il 1956 fu l’anno della Crisi di Suez ma anche dell’indipendenza della Repubblica del Sudan. Avviato sulla strada della piena sovranità, il neonato paese dell’Africa centrorientale cercò di dotarsi di leggi che mettessero d’accordo le istanze d’autonomia della parte meridionale e le posizioni centraliste della parte settentrionale. A nord in tanti erano diffidenti, se non apertamente reticenti a concedere libertà a quelli del sud. Di conseguenza le tensioni aumentarono, con gli inglesi, privi di qualsivoglia senso della responsabilità, che se ne andarono lasciando lo stato sudanese alla mercé delle proprie difformità strutturali.

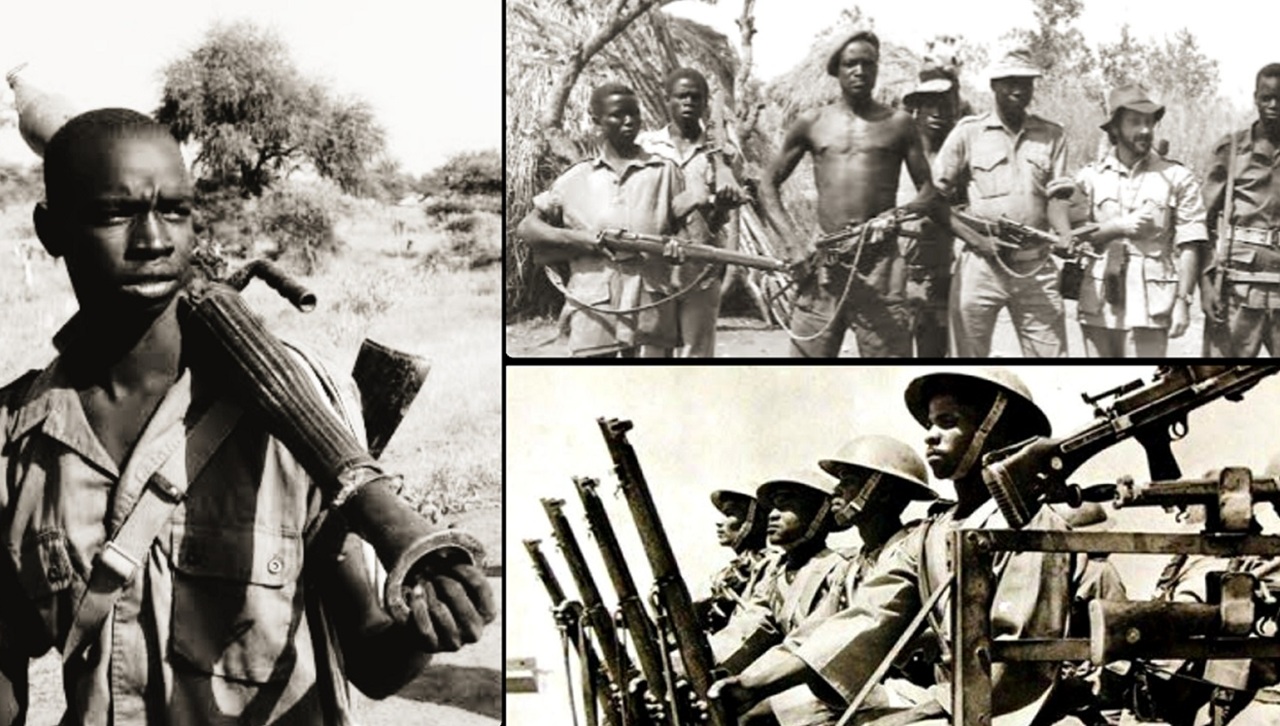

Prima che il Sudan divenisse indipendente, la guerra civile era già una cruda realtà. Dal 1955 al 1972 infuocò un conflitto armato tra il governo centrale di Khartoum e i separatisti del sud. 17 anni di guerra che secondo le stime più attendibili strapparono la vita a mezzo milione di persone. La prima guerra civile sudanese di fatto fu il punto di rottura a cui arrivarono tutte le tensioni nate e sviluppatesi sin dal tardo Ottocento.

Il primo governo indipendente del Sudan nacque nell’instabilità e cessò di esistere nell’instabilità. Dopo due anni di affannosa attività legislativa, economica e sociale, il generale Ibrahim ‘Abbud attuò un colpo di stato senza spargimenti di sangue. Accadde nel novembre del 1958. Fino al 1964 il generale ‘Abbud governò senza opposizioni (perché sciolte e represse) e supportato da una giunta militare. L’obiettivo del nuovo governo era quello di unificare il paese nel segno dell’islamizzazione e dell’arabizzazione. Nel nord aveva gioco facile, ma fu con il sud che non riuscì nell’intento.

I primi anni ’60 videro l’autoritarismo di ‘Abbud (comunque apprezzato da buona parte della comunità internazionale) fronteggiarsi con il separatismo dei ribelli armati Anyanya. L’assimilazione/pacificazione del sud fallì e il regime di ‘Abbud crollò anche e soprattutto per questo. Si andò alle urne, ne uscì fuori un governo ancor meno incisivo del precedente, si susseguirono diversi colpi di coda da parte dei militari e la situazione restò pressoché invariata. In un tale contesto, paesi terzi interessatissimi alla questione intervennero a favore di una parte o dell’altra, trasformando il conflitto civile sudanese in una guerra per procura. Pensiamo ad Israele, vicino alla ribellione del sud in ottica anti-egiziana; o ancora si tenga conto dell’Unione Sovietica, principale finanziatore del governo centrale a Khartoum.

Nel 1972 dopo incessanti trattative fra le parti, si arrivò ad un cessate il fuoco ed una pace, siglata con gli Accordi di Addis Abeba. L’esecutivo sudanese e le fazioni ribelli arrivarono ad un fragile compromesso: il Sudan meridionale non avrebbe ottenuto lo status di nazione indipendente, ma di regione autonoma, con proprie rappresentanze e proprie leggi, in cui la lingua ufficiale sarebbe stata l’inglese e non l’arabo.

Le clausole di Addis Abeba si dimostrarono fin da subito inefficaci. I vari governi del nord assecondarono sempre meno gli accordi, ottenendo in cambio una radicalizzazione del Sudan del sud. Nel 1983 il presidente Ja’far al-Nimeyri impose in tutto il paese la Shari’a, meridione compreso. Al contempo sciolse il governo locale, istituì lo stato d’emergenza e processò quanti più non musulmani possibile grazie a speciali corti di giustizia.

Il sud rispose a modo. Il colonnello John Garang de Mabior, uno che nel precedente conflitto armato si era fatto le ossa, raccolse tutte (o quasi) le forze ribelli sotto lo stendardo dell’ELPS, acronimo di Esercito di Liberazione del Popolo del Sudan. Il 5 giugno 1983 iniziava una lunga, drammatica, logorante guerra civile. Si sarebbe protratta fino al 2005.

Accadde di tutto negli anni centrali della seconda guerra civile sudanese. Tra cambi di alleanze, svolte dittatoriali, finanziamenti internazionali, crimini di guerra, controllo delle risorse (negli anni ’70 delle rilevazioni stabilirono come ci fosse il petrolio al confine tra il nord e il sud del Sudan), nonché fame, miseria e morte, la regione ne uscì devastata. A cavallo degli anni ’90 e dei primi 2000 le fazioni oramai esauste cercarono di trovare una quadra comune sulla quale accordarsi. Era necessario oltre che impellente. Le forze governative stavano avendo problemi nella regione del Darfur e per non avere molteplici fronti accesi, decisero di scendere a compromessi con il sud.

Colloqui in Kenya nel 2002 tra rappresentanti di Khartoum e di guerriglieri dell’ELPS decretarono la stesura di una base giuridica sulla quale fondare l’autodeterminazione del Sudan del Sud. Grazie alla mediazione dell’amministrazione Bush, nel gennaio del 2005 si arrivò alla pace con l’Accordo di Naivasha. Nel meridione del paese si sarebbe indetto un referendum per la secessione o il mantenimento dello status quo. Per garantire la transizione pacifica, l’ONU inviò 10.000 caschi blu nell’area. Sempre in quell’anno il massimo vertice del ELPS – divenuto nel frattempo movimento – John Garang morì in un dubbio incidente aereo. Il processo di pace per fortuna non venne giù con lui.

Dal 9 al 15 gennaio 2011 gli abitanti del Sudan del Sud sono stati chiamati al voto referendario. Il 96% degli aventi diritto si è recato alle urne; di questi la quasi totalità (98,83%) ha scelto la secessione. Dopo quarant’anni complessivi di guerra e oltre due milioni di morti, la Repubblica del Sudan del Sud è diventata una nazione indipendente. Nonostante il traguardo, il Paese sarebbe sprofondato presto nell’ennesima guerra civile, di cui ancora oggi se ne osservano gli strascichi. Oggi il Sudan del Sud è sì indipendente, ma anche estremamente povero. Metà della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno, il tasso d’alfabetizzazione è del 25%, dipende al 90% dalle esportazioni di petrolio e se consideriamo l’indice di sviluppo, Juba si classifica ultima su 189 nazioni.