All’inizio del Novecento, il pubblico dell’Esposizione internazionale d’arte decorativa moderna di Torino del 1902 rimase affascinato da un linguaggio artistico nuovo, capace di unire eleganza, modernità e fantasia. Nelle sale allestite per l’occasione, tra lampade dai riflessi iridescenti, ringhiere in ferro battuto che sembravano tralci di vite e vetrate colorate come giardini in fiore, si imponeva un gusto estetico che voleva rivoluzionare il rapporto tra arte e vita quotidiana: l’Art Nouveau, o come presto sarebbe stato chiamato in Italia, lo stile Liberty.

Il movimento Art Nouveau nacque intorno al 1890 come risposta alla freddezza dell’industrializzazione e all’eclettismo ottocentesco che continuava a imitare stili del passato. Gli artisti e gli artigiani del nuovo secolo cercavano invece una forma d’arte capace di esprimere la bellezza della modernità, ma senza rinunciare al calore dell’artigianato e della natura.

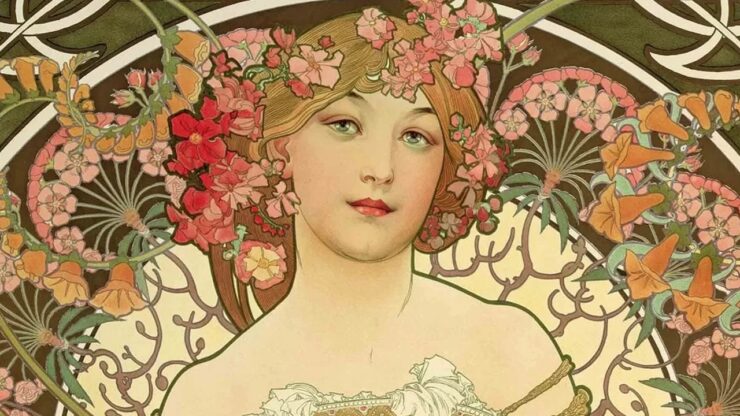

Le linee curve, i motivi floreali, le figure femminili sinuose e gli arabeschi ispirati al mondo vegetale diventarono così i tratti distintivi del nuovo stile. Ma la vera rivoluzione dell’Art Nouveau non fu soltanto decorativa: essa nacque dal desiderio di creare un’arte totale, dove ogni oggetto fosse parte di un insieme armonico.

Un esempio paradigmatico è la Maison Tassel di Bruxelles, progettata dall’architetto Victor Horta tra il 1892 e il 1893. In quell’edificio ogni elemento – dalle ringhiere alle vetrate, dai mosaici agli arredi – è concepito come parte di un’unica visione estetica. Nulla era casuale, nulla secondario. L’arte entrava in ogni dettaglio della vita quotidiana.

Il termine “Art Nouveau” si diffuse a partire dal 1895, quando il mercante d’arte Siegfried Bing inaugurò a Parigi la sua celebre Maison de l’Art Nouveau, galleria che divenne un punto di riferimento per artisti e collezionisti. Ma lo stile, diffondendosi in Europa, assunse nomi diversi e si adattò alle sensibilità locali. In Germania fu chiamato Jugendstil (dal periodico “Jugend”, “gioventù”). In Austria divenne la Secessione Viennese. Nei Paesi Bassi Nieuwe Kunst. Mentre in Spagna trovò la sua espressione più fantasiosa nel Modernismo catalano di Antoni Gaudí.

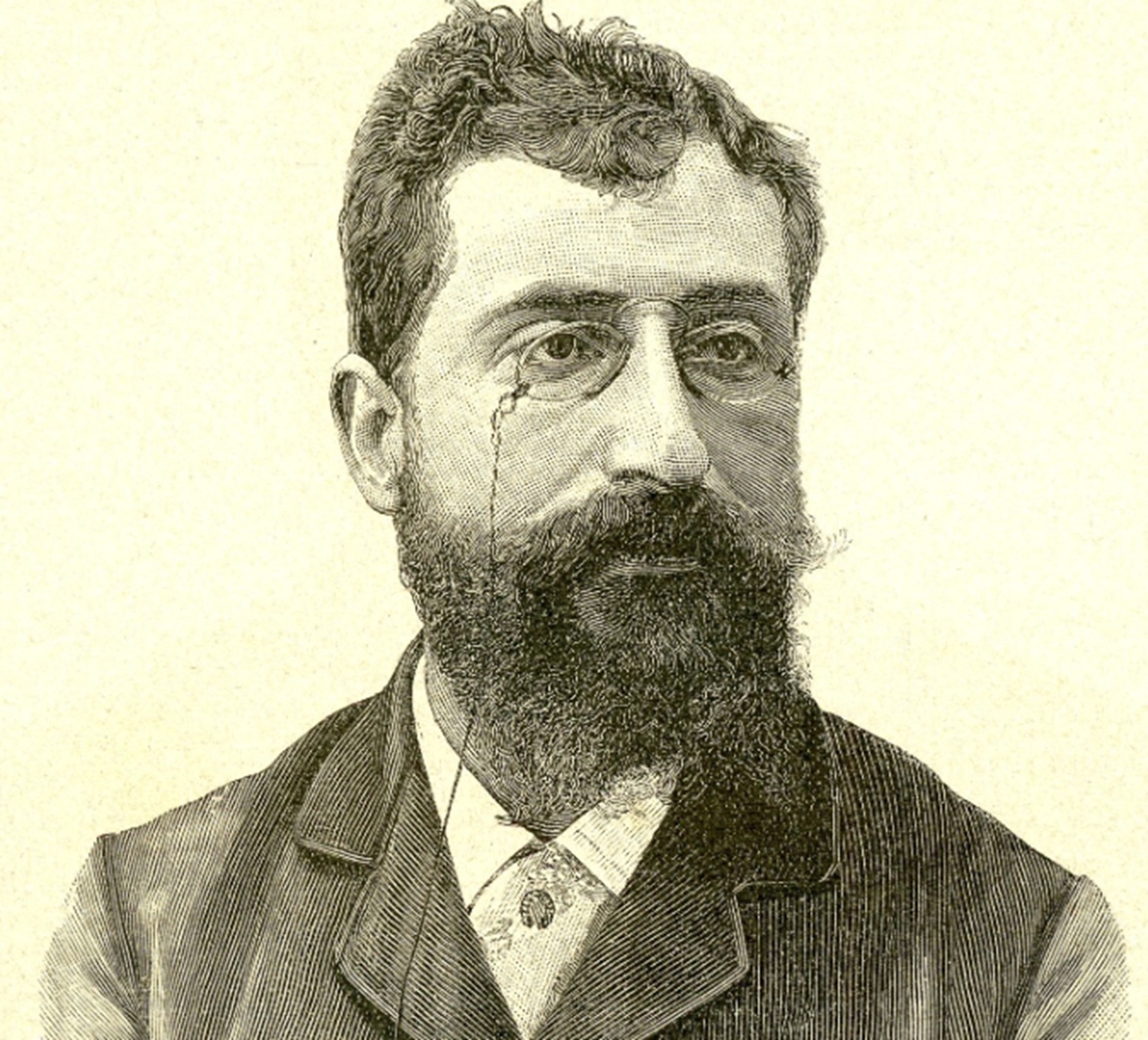

In Italia, lo stile prese il nome di Liberty, un omaggio al negozio londinese di Arthur Lasenby Liberty, che aveva saputo intuire il gusto emergente del pubblico europeo. Liberty, nato nel 1843, iniziò la sua attività come commerciante di tessuti e oggetti orientali e nel 1875 aprì un negozio al numero 218 di Regent Street, a Londra. Da quel piccolo emporio nacque un impero artistico. I suoi magazzini divennero presto una vetrina internazionale di gusto ed eleganza, in cui si fondevano artigianato, esotismo e design moderno.

L’intuizione di Liberty fu quella di trasformare il commercio in esperienza estetica. Nei suoi negozi, il pubblico non trovava semplicemente merce, ma un universo decorativo coerente, un viaggio tra stoffe preziose, ceramiche smaltate, lampade di vetro soffiato e mobili dalle linee fluide. Collaborò con artisti come Charles Rennie Mackintosh, Henri Van de Velde ed Émile Gallé. Fu sostenuto da intellettuali del calibro di Oscar Wilde, che definì i magazzini Liberty «il rifugio scelto degli acquirenti d’arte».

Questo gusto raffinato e sensuale influenzò profondamente il modo di concepire gli spazi domestici e urbani. L’arte non era più un lusso riservato ai musei o ai palazzi aristocratici. Diventava parte integrante della vita di tutti i giorni. In Italia, lo stile Liberty trovò terreno fertile all’inizio del Novecento, in particolare nelle grandi città come Torino, Milano e Palermo. Tuttavia, rispetto alle versioni più ardite del Nord Europa, il Liberty italiano sviluppò un carattere più sobrio e armonioso. Esso si adattò infatti alla tradizione classica e alla sensibilità mediterranea.

Uno dei suoi maggiori interpreti fu Ernesto Basile, architetto palermitano che unì l’eleganza del nuovo linguaggio con la monumentalità delle forme rinascimentali e barocche. Le sue opere per la famiglia Florio, imprenditori e mecenati siciliani, rappresentano uno dei vertici del Liberty italiano, insieme alla magnifica Villa Igiea di Palermo.

Al Nord si distinsero figure come Giuseppe Sommaruga, autore del celebre Palazzo Castiglioni a Milano (1901-1904), e Pietro Fenoglio, che a Torino realizzò numerosi edifici tra cui la raffinata Villa Scott (1902), poi immortalata nel film Profondo Rosso. Tra i pittori e decoratori, invece, spiccano Galileo Chini, Vittorio Zecchin, Ernesto Bellandi. Poi maestri artigiani come Eugenio Quarti per l’arredamento e Alessandro Mazzucotelli per le lavorazioni in ferro battuto.

Nonostante il suo splendore, l’avventura dell’Art Nouveau ebbe vita breve. Intorno al 1910, i segni del declino erano già visibili. Le sue opere, complesse e costose, mal si adattavano alla crescente industrializzazione e alle esigenze di una società moderna che chiedeva semplicità, funzionalità e riproducibilità.

La Prima guerra mondiale pose fine al sogno di un’arte fusa con la vita quotidiana. Dopo il conflitto, il mondo cercava ordine, razionalità e concretezza. Il Liberty cedette così il passo a movimenti come il Futurismo, il Costruttivismo. Più tardi, il Razionalismo e il Bauhaus, che privilegiavano linee essenziali e materiali industriali.