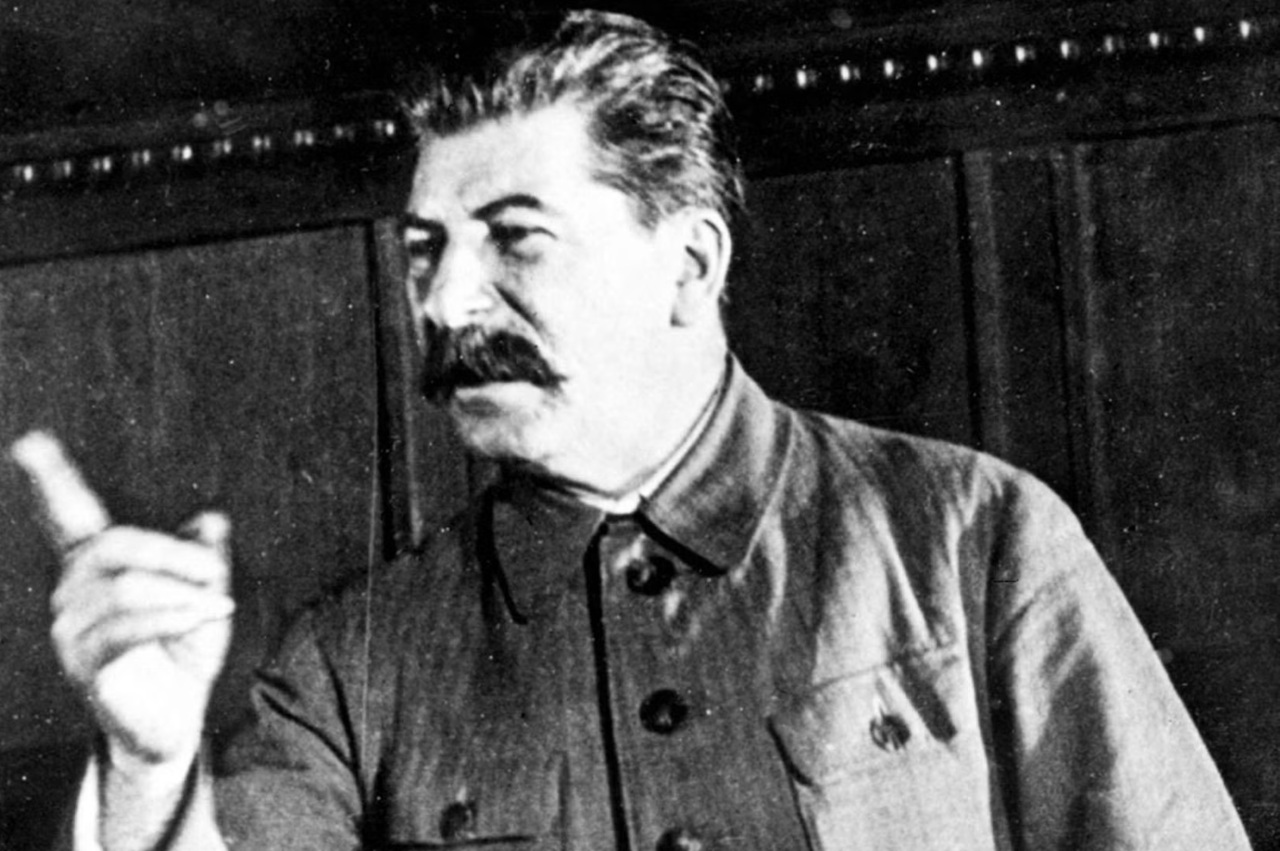

Per decenni, Iosif Stalin ha incarnato l’immagine del potere assoluto. Il suo volto severo campeggiava sui muri, sui manifesti e sui libri di scuola. Il suo nome era sinonimo di controllo totale e implacabile volontà politica. Eppure, dietro la maschera del dittatore inflessibile che aveva piegato l’Unione Sovietica al proprio dominio, si celava un uomo profondamente inquieto, preda di ansie, sospetti e superstizioni. Strana e per certi versi significativa era la sua paura del numero 13.

Stalin visse gran parte della sua vita immerso nella diffidenza. Era convinto che il tradimento potesse celarsi ovunque. Tra i compagni di partito, i membri del Politburo, i suoi collaboratori più stretti. Persino i domestici erano costantemente sorvegliati. Non mangiava nulla che non fosse stato precedentemente assaggiato, così da scongiurare il rischio di avvelenamento. Nelle notti del Cremlino, Stalin cambiava spesso camera da letto, più volte nello stesso giorno, affinché nessuno potesse prevedere dove avrebbe dormito. Non era solo una misura di sicurezza, ma una manifestazione della paranoia che ormai dominava la sua psiche.

Dietro la disciplina ferrea e l’apparente lucidità, il dittatore georgiano nutriva un profondo timore verso tutto ciò che non poteva controllare. È in questa cornice che si inserisce la sua ossessione per il numero 13. Simbolo di sventura in molte culture occidentali, ma che per Stalin assumeva un peso quasi mistico.

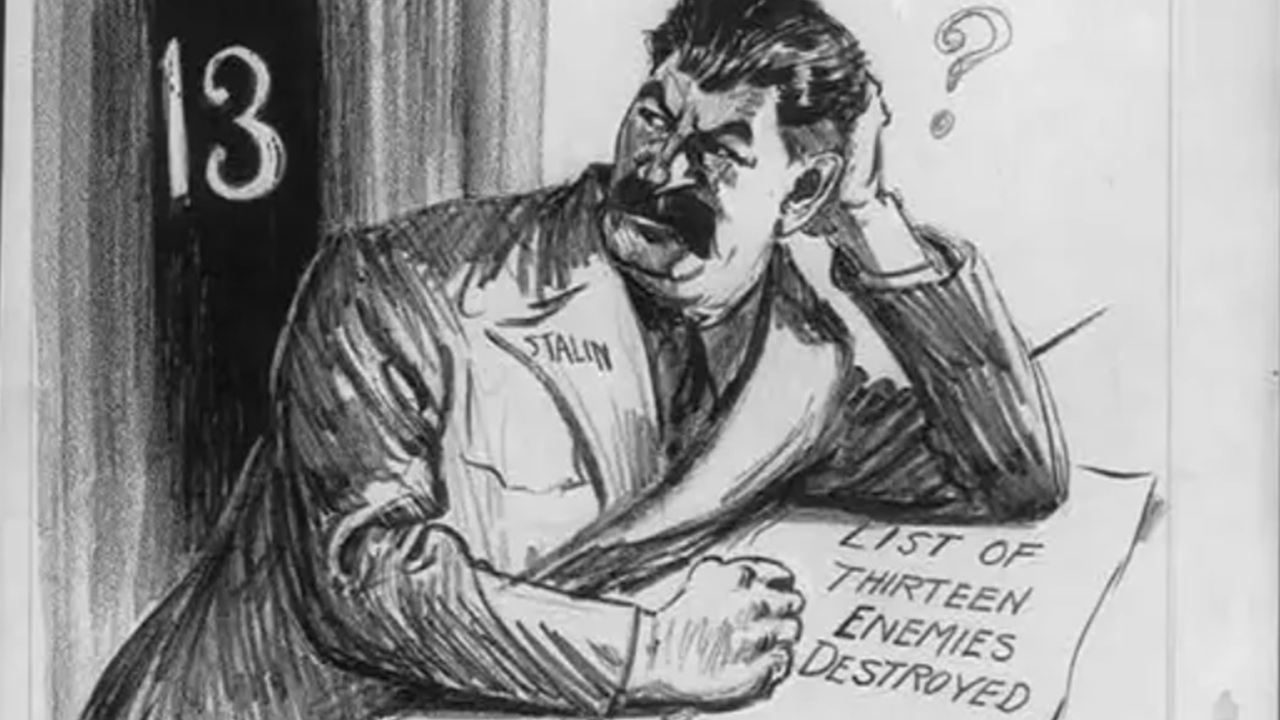

Documenti e testimonianze dei suoi collaboratori raccontano che Stalin evitava accuratamente il 13 in ogni contesto possibile. Quindi nelle date delle riunioni, nella numerazione dei documenti ufficiali, perfino nei rapporti militari o politici. Se una riunione importante cadeva il 13 del mese, si rimandava, senza se e senza ma. Se un elenco di condannati, di prigionieri o di “nemici del popolo” conteneva esattamente tredici nomi, Stalin spesso aggiungeva o toglieva qualcuno, pur di non lasciare quel numero in sospeso.

La stampa satirica statunitense lo ritrasse imbarazzato davanti a una lista di tredici nemici “giustiziati”, come se il semplice numero lo disturbasse più della brutalità dell’atto stesso. Per un leader che aveva costruito la sua immagine su un freddo razionalismo marxista-leninista, il fatto di lasciarsi condizionare da una superstizione così comune era un segno sorprendente. Ma non isolato: si trattava di un riflesso della sua ansia di controllo, della necessità di piegare anche il destino e la casualità a una logica personale. In un regime che pretendeva di essere scientifico e materialista, il superstizioso terrore del numero 13 era un paradosso che rivelava la fragilità psicologica del suo capo.

L’ossessione di Stalin per il numero 13 non può essere separata dal suo bisogno maniacale di controllo sull’immagine e sulla memoria. Era lui stesso a ordinare che le fotografie ufficiali venissero ritoccate, cancellando i volti di vecchi compagni eliminati durante le purghe. La storia, come le date o i numeri, doveva rispondere a una sola regola: la sua. Persino la numerologia, in qualche modo, finiva per essere politicizzata.