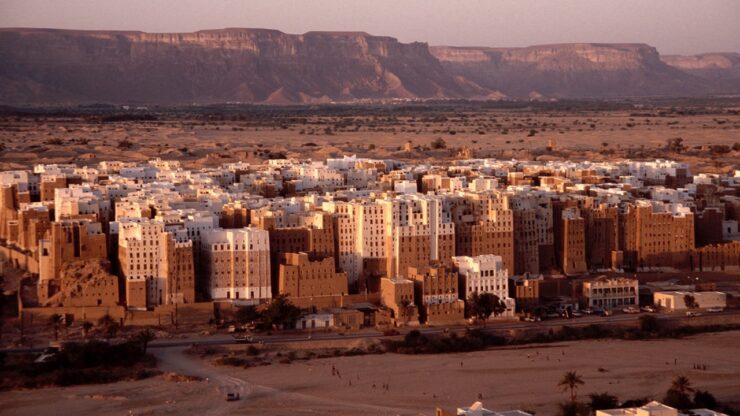

Tra le perle nascoste dello Yemen – e ce ne sono tante, ma tante – non si può non citare Shibam (più correttamente Shibām). Situata nel cuore del deserto yemenita, è una delle città storiche più affascinanti del Medio Oriente. Basta osservare un’immagine, una soltanto, per dare credito a questa nomea. In Occidente si è preso a chiamarla già da un po’ di tempo la “Manhattan del deserto”. Anche se, permettetemi di dirlo, dovrebbe essere Manhattan a chiamarsi la “Shibam del Nord America”.

Ad uno sguardo più attento, si rimane esterrefatti per l’audace verticalità dei suoi edifici, i quali sono realizzati con semplici mattoni di fango e tanta fantasia edilizia. Mix che permette loro di raggiungere in alcuni casi gli 11 piani di altezza. Dietro questa visione quasi surreale (parliamo pur sempre di torri di argilla che si stagliano nel nulla, circondate dall’arida terra dell’Hadramawt) si cela una storia millenaria di ingegno, resilienza e vita urbana. Di quella storia, madre di così tante peculiarità, intendo parlarvi quest’oggi.

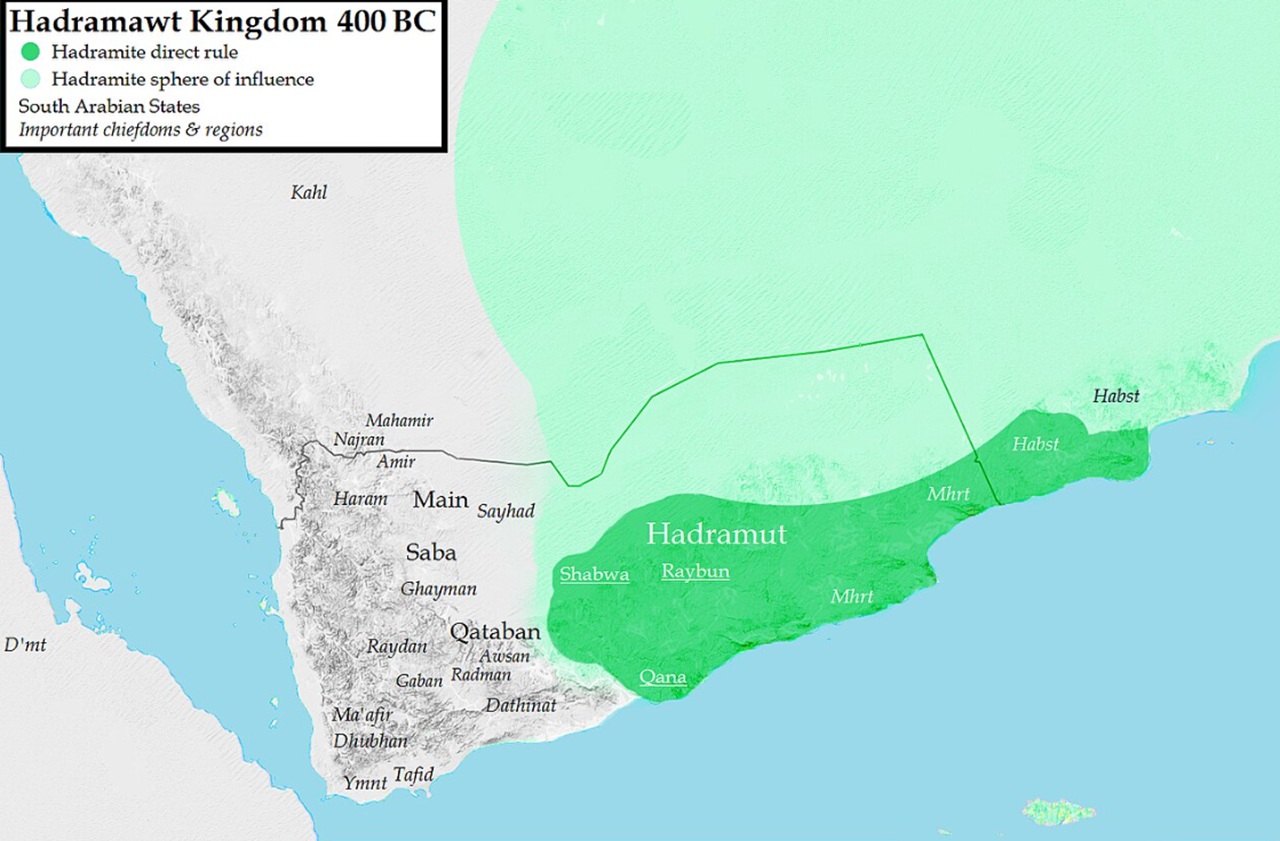

Allora, le radici storiche di Shibam si inabissano in un passato davvero remoto. Gli esperti ritengono che il sito fosse abitato fin dal III secolo d.C. È una congettura basata sul ritrovamento della più antica (finora) iscrizione ritrovata in città, risalente per l’appunto alla prima metà del III secolo; ai tempi, Shibam era la capitale del regno di Hadramawt, importante attore nello scacchiere sud-arabico. Il riferimento temporale ha senso di esistere, poiché pone la città di Shibam in continuità con le civiltà dell’Arabia meridionale che prosperarono grazie al commercio dell’incenso, delle spezie e della mirra.

Collocata lungo un’importante via carovaniera, ponte fra il Golfo Persico e l’Arabia Felix, Shibam sorse come snodo strategico tra le coste dell’Oceano Indiano e l’interno desertico. Un polo di civiltà in grado di sfruttare le oasi e le vitali risorse idriche del Wadi Hadramawt. Per secoli la città mantenne un ruolo centrale nella rete commerciale della penisola arabica, pur essendo esposta a scorrerie e conflitti tribali. Proprio questa vulnerabilità contribuì – ed è questo un esplicito paradosso – alla nascita del suo straordinario modello urbano. Gli antichi abitanti di Shibam pensarono “perché non costruire in verticale, all’interno di massicce mura difensive, così da resistere ai mille mila aggressori pronti a prenderci di mira?”. Così fecero.

L’aspetto più sorprendente di Shibam è il suo tessuto urbano verticale, formato da circa 500 edifici a torre. Essi sono alti dai 5 agli 11 piani, costruiti interamente con mattoni di argilla cruda (ovvero fango essiccato al sole). Queste case, addossate l’una all’altra, formano una sorta di “muraglia abitata”, racchiusa dalla cinta difensiva che delimita l’antico nucleo cittadino.

Attenzione a non commettere il più classico degli errori! A Shibam decisero di costruire in senso verticale anche per una ragione di climatizzazione naturale. Edifici svettanti oltre che stretti permettevano più ombra e decisamente più ventilazione, anche e soprattutto nelle giornate più torride. E da quelle parti, in Yemen, fa un caldo bestiale.

Gli interni erano altrettanto funzionali: i piani bassi erano destinati a magazzini e stalle, quelli intermedi alle famiglie, mentre gli ultimi piani erano riservati alle stanze di rappresentanza e preghiera, spesso decorati con intagli lignei e stucchi raffinati. L’immagine qui sotto può fornirvi un’idea dell’architettura tradizionale.

Nei secoli, Shibam ha dovuto affrontare numerose minacce. In primis Madre Natura con le sue alluvioni. Subito dopo veniamo noi, esseri umani tanto bravi a costruire quanto a distruggere: le guerre tribali e le dinamiche di potere globali recarono un certo grado di danneggiamento alla città yemenita dei grattacieli. Più recentemente, la città ha dovuto fare i conti – salatissimi, ahinoi – con la guerra civile e con gli attacchi terroristici. Piogge torrenziali e inondazioni (come quelle del 2008 e del 2020) hanno fatto il resto.

Nel 1982, Shibam è rientrata a pieno merito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Sempre l’organizzazione mondiale ha avviato numerosi progetti di restauro e protezione, in collaborazione con i collettivi civici locali. Tuttavia, le guerre e le crisi umanitarie hanno più volte interrotto gli sforzi di conservazione.