La storiografia della Seconda guerra mondiale coltiva da sempre un grande interesse per i meccanismi sociologici che spinsero le genti delle nazioni di tutto il mondo a scontrarsi e, cosa più importante, ad accettare quel destino quasi come se fosse inevitabile, predeterminato diremmo oggi. Per il Giappone di quell’epoca tale ragionamento assume caratteri ancor più specifici. Subentrano tematiche di ampio respiro quali il militarismo di Stato, la convinzione della propria superiorità morale e l’etica dell’onore; proseguendo oltre l’atto di resa del 2 settembre ’45, assumono un valore quantomai rilevante le conseguenze psicologiche della guerra totale giapponese e della disfatta finale. Ebbene, suddetti elementi possono essere rintracciati nella vicenda di tutti quegli uomini che, pur avendo superato il 1945, continuarono a combattere per l’Impero del Sol Levante. Alcuni addirittura per decenni. Uno di questi si chiamava Shōichi Yokoi.

E se la dinamica fin qui brevemente introdotta non vi è affatto nuova, è perché di persone che continuarono ad impugnare i fucili anche dopo il termine ufficiale degli eventi bellici ce ne furono, eccome se ce ne furono. Forse il caso più noto – e da noi già affrontato in un vecchio articolo – è quello di Hiroo Onoda. Soldato che nelle Filippine si fece guerrigliero e che fino al 1974 continuò a rendere onore all’uniforme giapponese e all’imperatore. La storia di Shōichi Yokoi è per certi versi simile, ma per altri finisce sorprendentemente per differenziarsi.

Nato nel 1915 a Saori, nella prefettura di Aichi, Yokoi proveniva da un contesto modesto. Prima dell’arruolamento era apprendista sarto, una formazione che si sarebbe rivelata decisiva per la sua sopravvivenza futura. Chiamato alle armi nel 1941, entrò in un esercito che faceva della disciplina assoluta e dell’obbedienza all’imperatore un importante, ma che dico, un vitale cardine ideologico. Inizialmente assegnato alla 29ª Divisione di Fanteria in Manciuria, nel 1943 passò al 38º Reggimento. Lo attese il dislocamento nelle Isole Marianne, dunque Guam nel febbraio di quell’anno.

Cos’era l’isola di Guam al tempo? Anzitutto un punto strategico fondamentale nel Pacifico. Quando, nel luglio-agosto 1944, le forze statunitensi riconquistarono l’isola durante l’omonima battaglia, la resistenza giapponese collassò rapidamente. In quel contesto Yokoi, insieme ad altri 9 soldati, scelse di non arrendersi e di rifugiarsi nella giungla, convinto che la cattura fosse una vergogna peggiore della morte. E già qui si scorge uno degli elementi sottolineati nell’introduzione: l’etica dell’onore.

Quindi, col passare degli anni il gruppo si ridusse, drasticamente anche. Alcuni si allontanarono, altri morirono. Entro il 1964 Yokoi rimase completamente solo. Da quel momento iniziò una forma di esistenza che rasenta l’ascetismo. Nascosto in una piccola grotta lungo il fiume Talofofo, sopravvisse grazie a una conoscenza minuziosa dell’ambiente naturale. Cacciava di notte per non essere visto, si nutriva di frutta selvatica, gamberetti, rane, lumache e piccoli animali. Utilizzava le fibre vegetali per confezionare abiti, coperte e utensili. Ricordate la sua formazione da sarto? Questa gli consentì di adattare tecniche tradizionali a materiali di fortuna. Fu l’apoteosi dell’autosufficienza all’ombra della civiltà.

A differenza di Onoda, Yokoi sapeva che la guerra era finita. Ed questa, a parer mio, una grande differenza fra le due vicende. Dal 1952 aveva trovato volantini e giornali, vecchi di anni, che annunciavano la resa del Giappone. Tuttavia, li interpretò come una prova morale: uscire allo scoperto significava accettare la sconfitta e la cattura, ciò che gli era stato insegnato a evitare a ogni costo. In questo senso, Yokoi non stava combattendo contro un nemico reale, ma contro l’idea di disonore interiorizzata durante la guerra.

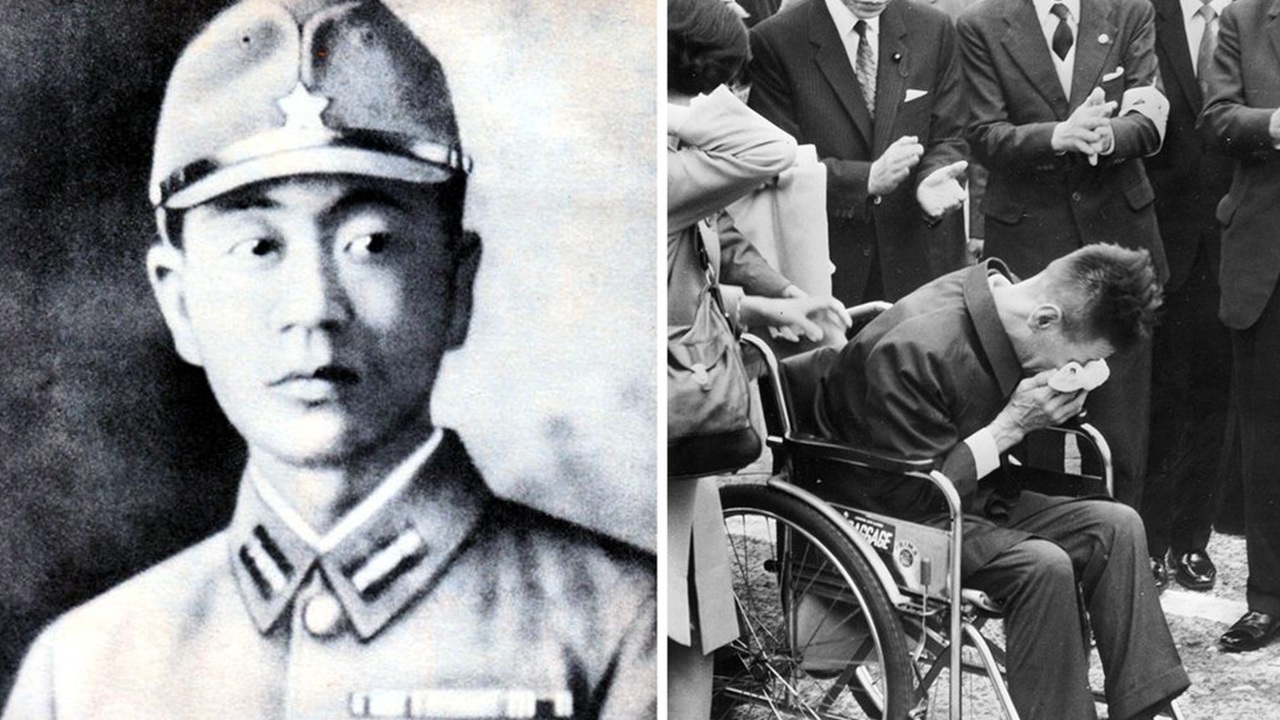

La sera del 24 gennaio 1972, due abitanti locali che controllavano delle trappole per gamberetti si imbatterono casualmente in lui. Convinto che volessero ucciderlo, Yokoi reagì aggredendoli. La colluttazione si risolse a favore dei pescatori. Condotto fuori dalla giungla, l’oramai ex sergente sorprese tutti per le sue condizioni fisiche relativamente buone, sebbene soffrisse di una lieve anemia dovuta alla carenza di sale. L’episodio ebbe un’enorme risonanza mediatica. Quando rientrò in Giappone nel marzo 1972, pronunciò la frase che divenne celebre: «È con grande imbarazzo che torno».

Le parole furono stampate a caratteri cubitali sulle prime pagine di tutti i quotidiani giapponesi. L’opinione pubblica rimase colpita, poiché quella frase, apparentemente retorica, condensava in poche sillabe l’intero peso simbolico della sconfitta giapponese e del trauma del dopoguerra.

Cosa ne fu del nostro indomabile sergente negli anni a venire è documentato. Divenne una figura pubblica, un simbolo di una mentalità superata, in parte rinnegata. Trovò moglie e si stabilì nella sua prefettura natale e partecipò a programmi televisivi e documentari, presentandosi come sostenitore di uno stile di vita sobrio e disciplinato. In ogni occasione in cui la sua voce poté raggiungere le case dei comuni giapponesi, il messaggio fu sempre il medesimo: nessun rimpianto e cieca fedeltà alla persona dell’imperatore.

Anche senza aver mai incontrato Hirohito, durante una visita al Palazzo Imperiale espresse parole di devozione che apparvero anacronistiche in un Giappone ormai profondamente trasformato. Emblema dell’anacronismo fu la decisione dello Stato di elargire a Shōichi Yokoi una modestissima pensione. Si può dire che assomigliò più ad un riconoscimento morale che materiale. Shōichi Yokoi morì nel 1997, all’età di 82 anni.