Alla fine del X secolo, nel cuore dell’Asia, in quelle terre montuose e aspre che oggi chiamiamo Afghanistan, emerse un regno singolare, fondato da un uomo che non proveniva né da un’antica stirpe regale né da una nobile famiglia di guerrieri, ma dal mondo servile degli schiavi-soldato. Si chiamava Sebüktegin, e il suo genio militare e politico gettò le basi di quello che sarebbe divenuto il potente Impero Ghaznavide. Da quella capitale, Ghazna (oggi la trovate sulle mappe col nome di Ghazni) il suo casato avrebbe esteso il proprio dominio su vastissimi territori, dall’Iran all’Asia centrale, dal Pakistan fino alle pianure dell’India settentrionale. Eppure sono pronto a scommettere che la maggior parte di noi neppure sapeva cosa fosse Ghazna prima di leggerlo pochi secondi fa.

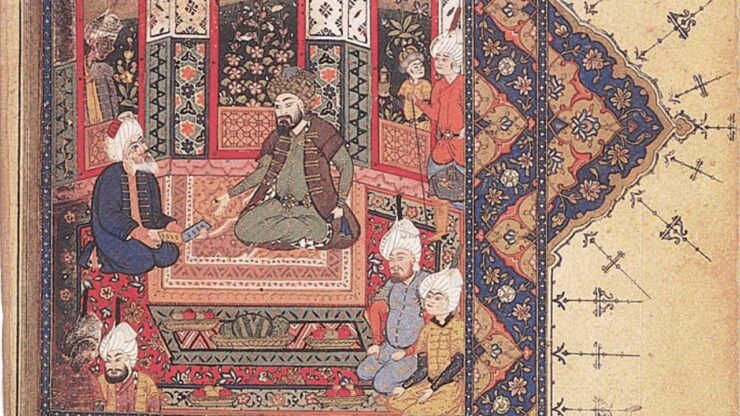

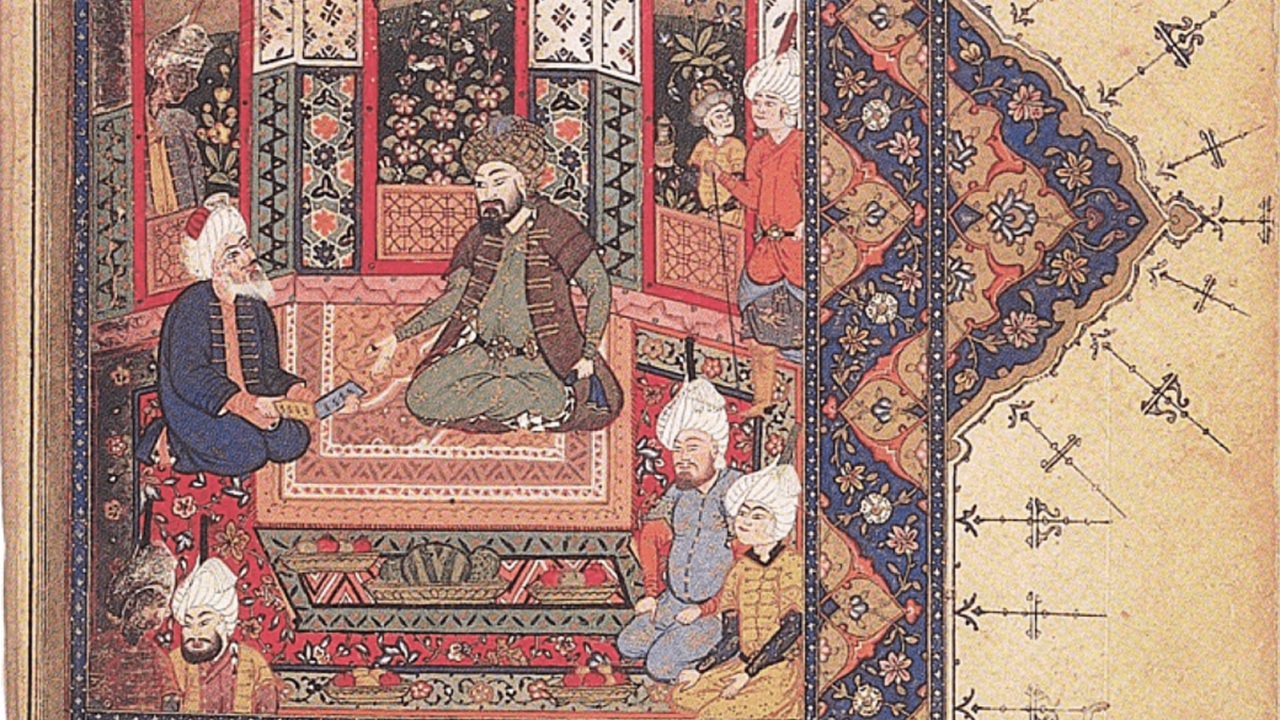

Sotto il regno di Maḥmūd di Ghazna, figlio del capostipite Sebüktegin e regnante dal 998 al 1030, il sultanato raggiunse il culmine della sua potenza e del suo splendore. Maḥmūd, figura emblematica del sovrano islamico medievale, fu al tempo stesso conquistatore spietato e raffinato mecenate. Le sue campagne militari spinsero i confini dell’Islam oltre l’Indo, mentre a corte la cultura persiana trovava una nuova rinascita. Se l’arabo era la lingua della teologia e della legge, la poesia persiana divenne la voce dell’arte e della regalità.

Ogni corte islamica di prestigio aveva i suoi poeti, custodi della parola e della memoria, capaci di trasformare in versi le virtù del sovrano e di costruire, rima dopo rima, l’immagine ideale del potere. A Ghazna, questa funzione fu assunta da una costellazione di autori che contribuirono a plasmare la lingua e la sensibilità persiana per i secoli a venire. Dopo l’epoca di Maḥmūd, il trono dell’Impero Ghaznavide passò ai suoi discendenti, e fra le mura della città continuò a risuonare la voce dei poeti di corte.

Tra essi spicca una figura che avrebbe lasciato un segno profondo nella storia della letteratura persiana: Abū al-Majd Majdūd ibn Ādam, meglio noto come Ḥakīm Sanā’ī. Il titolo “Ḥakīm”, “il saggio”, non era messo lì, a caso. In lui s’intrecciavano armoniosamente poesia, filosofia e mistica. Sanā’ī visse in un’epoca di transizione, quando l’Impero Ghaznavide aveva già superato il suo apogeo e cominciava a mostrare le prime crepe. La sua vita oscillò tra la vicinanza ai potenti – in particolare al sultano Bahrām Shāh – e la disillusione nei confronti del mondo cortigiano.

Proprio da questa tensione nacque una delle sue opere più singolari: il Kar-nāma-yi Balkh (“Memorie di Balkh”). Spesso si ricorda lo sforzo letterario anche come “Libro dell’umorismo”. Si tratta di un testo in versi che, con uno sguardo insieme ironico e penetrante, descrive la società ghaznavide al culmine della sua complessità. È un viaggio letterario che comincia con un’immagine di Ghazna come un paradiso terrestre. Sanā’ī invoca il vento perché attraversi la città, osservi la sua gente e riferisca ciò che vede. Il vento diventa così il testimone del suo racconto. Uno sguardo impalpabile che passa dai palazzi dorati ai mercati affollati, dai dignitari ai mendicanti.

In cima alla scala sociale siede, naturalmente, il sultano. Il vertice dell’Impero Ghaznavide. Il defunto Mas‘ūd III, descritto come un re cosmico, circondato da mille stelle (ossia i suoi servitori) e protetto da un parasole che simboleggia la regalità, un motivo ereditato dalla cultura indiana. Tutto, sotto il suo sguardo, appare in ordine e armonia; principi uniti, ministri devoti, soldati valorosi. È il ritratto ideale del potere, lo specchio in cui il re deve riconoscersi. Ma, come accade spesso nella poesia persiana, dietro la lode si nasconde un velo di ironia, una consapevolezza delle fragilità umane e delle ipocrisie della corte.

Scendendo lungo la gerarchia, Sanā’ī si sofferma su ministri, segretari, giudici e sui poeti, sugli eunuchi e sugli schiavi, sui comandanti e sui soldati. La società dell’Impero Ghaznavide che egli descrive è un organismo rigidamente stratificato. Un universo circoscritto dove ognuno occupa un posto preciso e dove il potere si esprime in una rete di dipendenze reciproche. Tuttavia, fra le righe si intravede una sorta di disincanto. Già, perché il poeta sa che dietro la magnificenza della corte si nasconde la corruzione, la falsità e l’avidità di chi vive di favori e intrighi.

In questo contesto, Sanā’ī riserva la sua più autentica ammirazione non ai potenti, ma ai “maestri della via”, i sufi, i mistici dell’Islam. A differenza dei cortigiani e dei religiosi ipocriti, questi uomini, esteriormente umili e talvolta considerati eretici, possiedono una purezza interiore e una conoscenza che trascende la forma. La loro via spirituale è, per il poeta, la sola autentica. In loro egli vede la verità che manca ai sapienti e ai giuristi di corte.

Eppure, il Kar-nāma non è soltanto un inno alla saggezza mistica. Sarebbe riduttivo pensarlo. È anche una satira sociale di rara vivacità. Sanā’ī si scaglia contro poeti mediocri, studiosi arroganti, religiosi impostori e libertini che si spacciano per illuminati. Le sue invettive sono spietate, talvolta volgari, sempre pungenti. Ridicolizza un suo rivale, il letterato Sabūnī, accusandolo di discendere da una stirpe di saponai e di essere gonfio d’aria e di vanità. Prende di mira i “poeti umili”, che paragona a pavoni vanitosi. Non risparmia neppure gli studiosi, che definisce “barbe di mucca”, simbolo di un sapere sterile e finto.

Ma le frecce più taglienti Sanā’ī le riserva agli ibāḥatiyān, gli antinomiani che predicavano un misticismo permissivo e libertino. Li descrive come impostori che si nutrono dell’ingenuità altrui e sviano gli uomini “per poi spremere le loro mogli e i loro figli”. Il sarcasmo si spinge fino al triviale, come quando afferma che cento dei loro discorsi “non valgono più di una scoreggia d’asino”.

In questa visione aspra e disillusa del mondo, anche la figura femminile non trova spazio per la redenzione. Sanā’ī riflette una concezione misogina tipica del suo tempo. Le donne sono, ai suoi occhi, esseri deboli e moralmente sospetti, legati alla sfera domestica e privi di spiritualità. “Il fuso, il cotone e le perline sono il cammino di una donna”, scrive, contrapponendo l’universo mistico maschile della khanqah – la confraternita sufi – all’orizzonte ristretto del focolare femminile.

Eppure, dietro la sua asprezza, la voce di Sanā’ī conserva qualcosa di profondamente umano. Nelle ultime sezioni del Kar-nāma, egli racconta il suo viaggio a Balkh, fra le montagne innevate e le sofferenze del cammino. Non più il poeta cortigiano, ma l’uomo stanco, che si sente degradato nel doversi “prostituire poeticamente” per ottenere il favore di patroni indegni. È una confessione di amarezza e di lucidità: “Ho chiamato un gran signore il testicolo di un toro, un pene d’asino, ho chiamato il pilastro della religione…”. In queste parole si sente il peso della disillusione, ma anche la libertà di chi ha scelto la verità del linguaggio, pur scomoda, contro le menzogne del potere.

Così, attraverso la sua poesia, Sanā’ī ci restituisce un ritratto straordinario della società ghaznavide. Essa è grandiosa e decadente, spirituale e corrotta, eroica e ridicola. La sua voce si muove tra il sublime e il grottesco, tra la lode e la derisione. Un po’ come se solo l’ironia potesse dire la verità su un mondo in bilico fra la gloria e il declino.

Oggi, a quasi un millennio di distanza, il Kar-nāma-yi Balkh resta un documento preziosissimo. E non solo per la storia letteraria, ma per la comprensione profonda di un’epoca che unì la spada e la penna, la conquista e la poesia, il potere e la satira. Ghazna, la “città paradiso” del poeta, appare nei suoi versi come uno specchio del mondo: splendente in superficie, ma attraversata da correnti oscure che solo la parola del poeta, con il suo coraggio e la sua ironia, riesce davvero a svelare.