In passato abbiamo accennato al trascorso di “colonia penale” per l’Australia e oggi in parte riprendiamo quel filone per raccontarvi una vicenda per certi versi spettrale, senz’altro terrificante da un punto di vista umano. La storia della prigione di Port Arthur è fatta di dolore, spregevolezza, insensibilità prestata alla sperimentazione carceraria. Elementi, questi appena citati, che vennero magistralmente riassunti dai britannici nel XIX secolo attraverso l’imposizione del silenzio. Silenzio che divenne strumento di punizione, anzi, tortura.

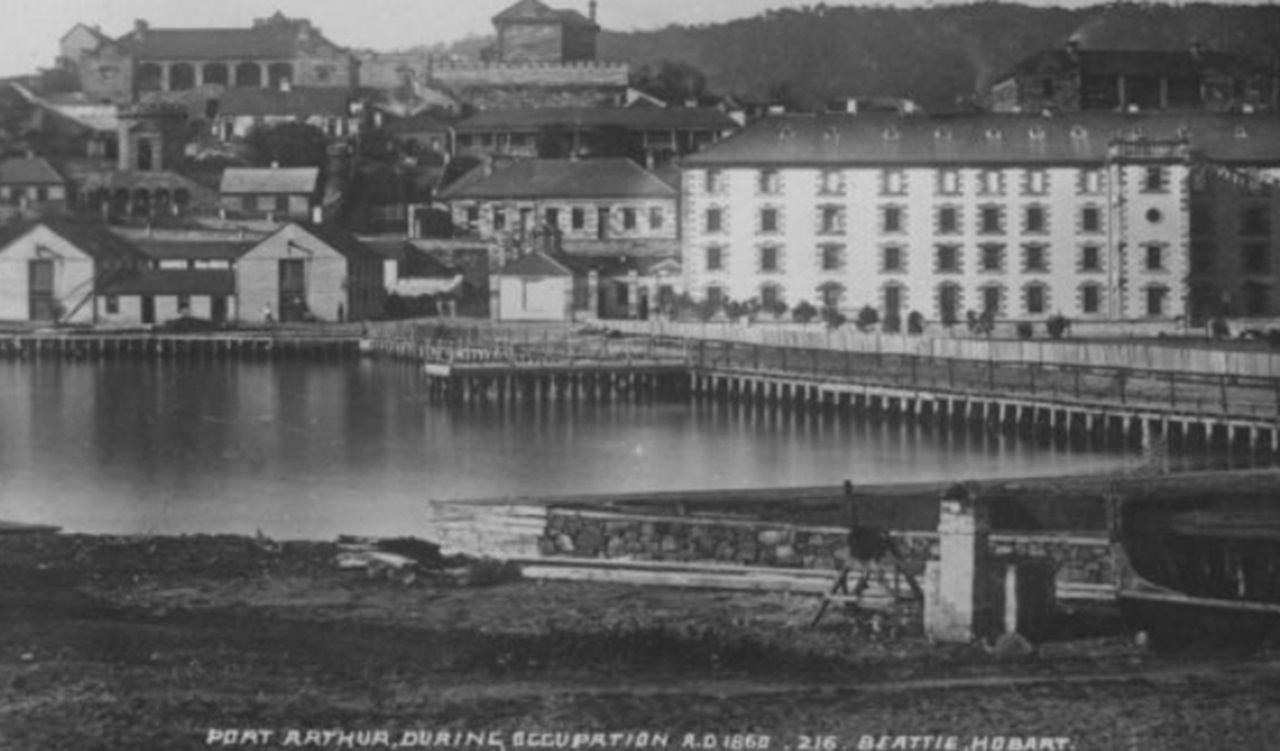

Nella Tasmania sud-orientale, precisamente su un lembo di terra peninsulare strettamente sorvegliato, sorse nel 1833 il penitenziario di Port Arthur. Già da qualche decennio gli inglesi deportavano nell’emisfero australe qualunque tipo di criminale, senza distinzioni di sesso, età e condanna. Eppure il programma insediativo sulla penisola di Tasman (poi Port Arthur) iniziò solo nel 1830. In origine l’obiettivo era quello di trasformare la regione in un centro di produzione e lavorazione del legname, così da sviluppare anche un settore cantieristico.

Come sempre i sudditi di Sua Maestà, perspicaci nel saper sfruttare fino all’osso (letteralmente) qualunque opportunità di guadagno, fecero di necessità virtù. Perché non migliorare l’economia locale attraverso l’utilizzo di una manodopera a bassissimo costo – quasi nullo – rappresentata dai detenuti? Ragion per cui, avviandoci verso la metà dell’Ottocento, si adottò una nuova “filosofia carceraria“. Invece di frustare e malmenare i prigionieri, li si faceva lavorare per la costruzione di infrastrutture nonché per l’ampliamento degli edifici già presenti. Sorsero così un ospedale, una cappella, un manicomio ed una prigione separata.

L’autorità premiava chi ben si comportava con una maggiore razione di cibo, nonché con beni che si potevano definire di lusso: zucchero, tè, caffè in alcuni casi, sigarette. Mentre per tutti coloro che osavano contraddire le care buon vecchie buone maniere, spettava una nuova punizione, figlia della novella filosofia carceraria alla quale abbiamo alluso. Le guardie avrebbero chiuso all’interno di una cella stretta e buia il condannato, previo incappucciamento. Questo avrebbe dovuto osservare un silenzio obbligatorio; perché il silenzio, nell’ala appositamente designata, era la regola base da rispettare, addirittura per le guardie.

Per comunicare si ricorreva ai gesti; i prigionieri disponevano di un posto letto malconcio, dello stretto necessario alimentare per sopravvivere, di un secchio per i bisogni e di un paio di scarpe in veltro per non far rumore. Il silenzio serviva a far immergere i detenuti nei loro pensieri. Azione questa che avrebbe garantito la comprensione (e quindi l’ammenda?) per i propri peccati. D’altronde di tempo per pensare ce n’era, in quanto i prigionieri trascorrevano 23 ore in media all’interno della cella, con un’ora “libera” dedicata al lavoro manuale o allo svolgimento di funzioni religiose. Il risultato di questo regime è facilmente comprensibile attraverso un dettaglio: fu negli anni ’50 dell’800 che sorse, proprio accanto alla prigione, il manicomio.

Quando i casi di schizofrenia raggiunsero numeri stellari, si comprese come il “Sistema-Silenzio” forse fosse troppo severo. Molti detenuti cercarono la via della morte, piuttosto che la condanna alla quiete. Negli anni ’60 il regime carcerario si allentò, a favore di punizioni più leggere. Nel 1868 la prigione di Port Arthur smise si ricevere condannati, avviandosi progressivamente al declino funzionale, nonché al naturale svuotamento. Chiuse nel 1877. Dal 2010 quel che resta della struttura è dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. La prigione di Port Arthur è una delle mete turistiche più frequentate in Australia, con una media di 250.000 visitatori all’anno. A loro, durante le visite guidate, è richiesto silenzio per rispetto, un silenzio che un secolo e mezzo fa suonava come un’immane tortura.