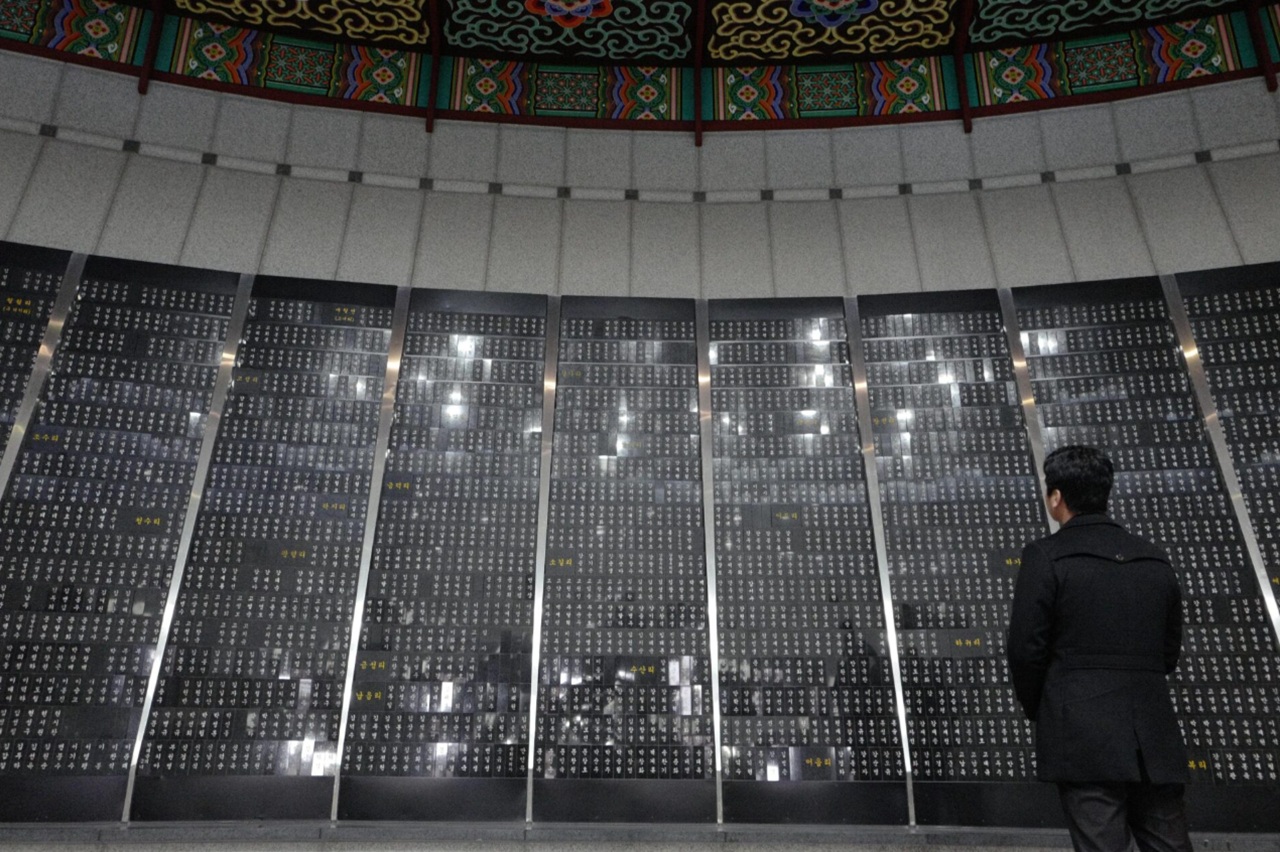

È l’aprile del 2006 e il presidente sudcoreano Roh Moo-hyun si reca in visita istituzionale nell’isola di Jeju, nell’estremo sud del Paese. Non deve tenere un comizio, né ha l’intenzione di promuovere chissà quale genere di politica. Se si trova lì, lo scopo è uno ed uno soltanto: chiedere umilmente scusa. Farsi perdonare per ciò che l’esercito sudcoreano ha fatto circa sessant’anni prima, per ciò che ha commesso a danno della popolazione isolana, in definitiva, per una strage a lungo volutamente dimenticata, anzi, appositamente cancellata. Di quella strage, alla quale la storiografia si riferisce in diversi modi – da “massacro di Jeju” a “incidente del 3 aprile” – voglio parlarvi quest’oggi, cercando per quanto possibile di ragionare sulle motivazioni profonde che successivamente hanno comportato un’inaudibile damnatio memoriae.

Jeju, un’isola di origine vulcanica a sud della penisola coreana, era alla vigilia della divisione della Corea un territorio dalla duplice anima geopolitica: periferica e cruciale. Si capirà perché con l’evoluzione del discorso. Abitata da una popolazione contadina che aveva patito la lunga occupazione giapponese, perdurata dal 1910 al 1945, la società isolana covava un profondo rancore verso le autorità locali, e in generale verso coloro che avevano la prerogativa di esercitare il potere dello Stato. Le autorità, come detto, in gran parte rimaste in carica dopo la partenza dei giapponesi, venivano viste come complici della repressione imperialista nipponica e simboli di un potere estraneo.

Poi la Seconda guerra mondiale si concluse. I vertici del mondo decisero di tracciare una linea lungo il 38º parallelo così da dividere la Corea in due entità statali agli antipodi. Un nord comunista a trazione sovietica; un sud capitalista con le spalle coperte dagli americani. Lì, con quella scelta, si infranse il sogno di una Corea unita, indipendente e finalmente sovrana. Come è ovvio immaginare, la creazione di due protettorati militari alimentò la diffidenza reciproca fra le fazioni politiche nel sud del Paese. Da un lato sgomitava la sinistra nazionalista, spesso in contatto con i comunisti del nord. Ma dall’altro si facevano sentire i gruppi conservatori, legati al nascente governo di Seul forte del sostegno di Washington.

Alle già pressanti questioni politiche se ne aggiunsero altre dal carattere decisamente più concreto e materiale. Nella seconda metà degli anni ’40 la Corea tutta conobbe l’esasperazione per la carestia. Né Seul, né Pyongyang (capitale provvisoria del nord a partire dal ’48) sembrarono voler risolvere la situazione, e anzi, i due governi antitetici alzarono il tiro della fiscalità. L’esecutivo del sud rese la tassazione sui raccolti un macigno insostenibile.

Il governo filo-americano mise in atto una sistematica repressione dei partiti di sinistra. Un gesto preliminare rispetto alle elezioni del maggio 1948, da molti interpretate come il sigillo della definitiva divisione della penisola. A Jeju, la più grande isola coreana, la tensione politica si fece incandescente. Lo dimostrarono i fatti, con le autorità che soffocarono in anticipo – a suon di migliaia di arresti e qualche omicidio mirato – le manifestazioni di marzo recanti la firma del Partito del Lavoro della Corea del Sud. Dal nome si intuisce, ma a specificarlo non si commette peccato. Il Partito del Lavoro (in coreano Namchosŏn Rodongdang) era la principale voce partitica del marxismo-leninismo sotto il 38º parallelo. La sua principale aspirazione politica era l’impedimento della divisione peninsulare.

Ma arrivati al 3 aprile del 1948, tutti gli schemi sociali e politici ruotanti attorno al dialogo, andarono a farsi benedire. Il massacro di Jeju fu il frutto di una reazione sproporzionata messa in atto dall’esercito nazionale. Una reazione dovuta all’insurrezione popolare scoppiata proprio quel 3 aprile e apertamente fomentata dal Partito del Lavoro. La rivolta raccolse un vasto sostegno popolare per le ragioni fin qui vagliate (antipatia verso l’autorità fino all’altro giorno collaborazionista; insostenibile pressione fiscale; rifiuto della partizione e avversione all’ombra statunitense).

Il fuoco della ribellione rimase acceso per tutto aprile. Il governo di Seul si decise a schierare l’esercito solamente alla fine del mese. Inviò oltre 3.000 soldati, ma una parte di essi si ammutinarono il 29 aprile. L’episodio galvanizzò la rivolta e suscitò terrore fra le i vertici sudcoreani, convinti di trovarsi di fronte a un’insurrezione comunista orchestrata da Pyongyang. Principali istigatori di questa distorta visione erano gli americani, che in Corea stavano applicando rigorosamente i precetti della dottrina Truman. Anche il vago sentore di un’ideologia socialcomunista giustificava la repressione più becera. Così fu a Jeju.

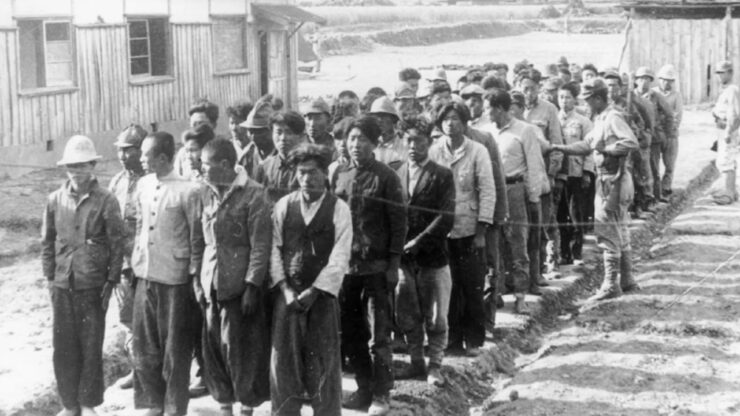

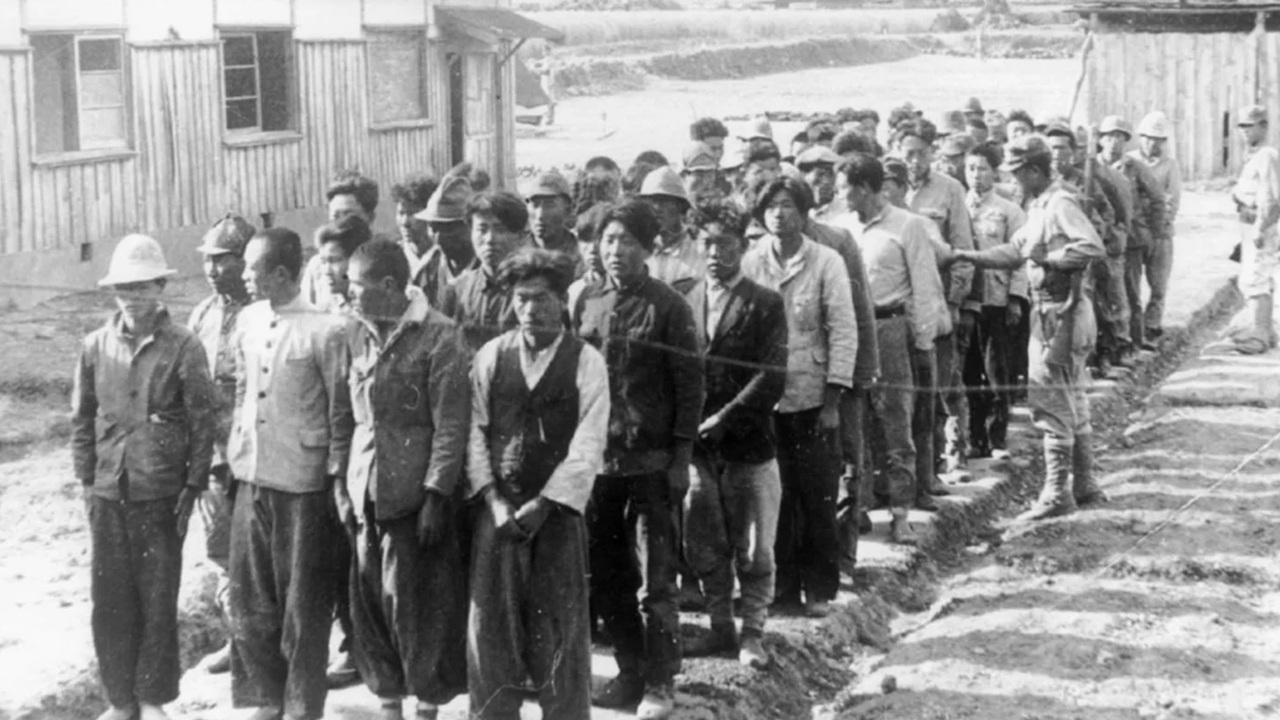

Si tentò la via negoziale, ma vi fu troppa distanza fra le parti e all’accordo non ci si avvicinarono neppure per sogno. Nel frattempo, sull’isola arrivarono squadre paramilitari formate da profughi nordcoreani anticomunisti, noti per la loro brutalità. Mentre l’esercito regolare tentava di conquistare i villaggi, i paramilitari si accanirono sulle comunità rurali, accusate in blocco di fiancheggiare i guerriglieri.

A partire dall’estate del 1948 il conflitto degenerò in un ciclo di rappresaglie reciproche: i ribelli uccidevano funzionari e presunti collaborazionisti, l’esercito e i paramilitari bruciavano i villaggi e fucilavano i sospetti. Secondo alcune testimonianze, entro l’autunno oltre il 70% dei villaggi dell’isola era stato incendiato o distrutto.

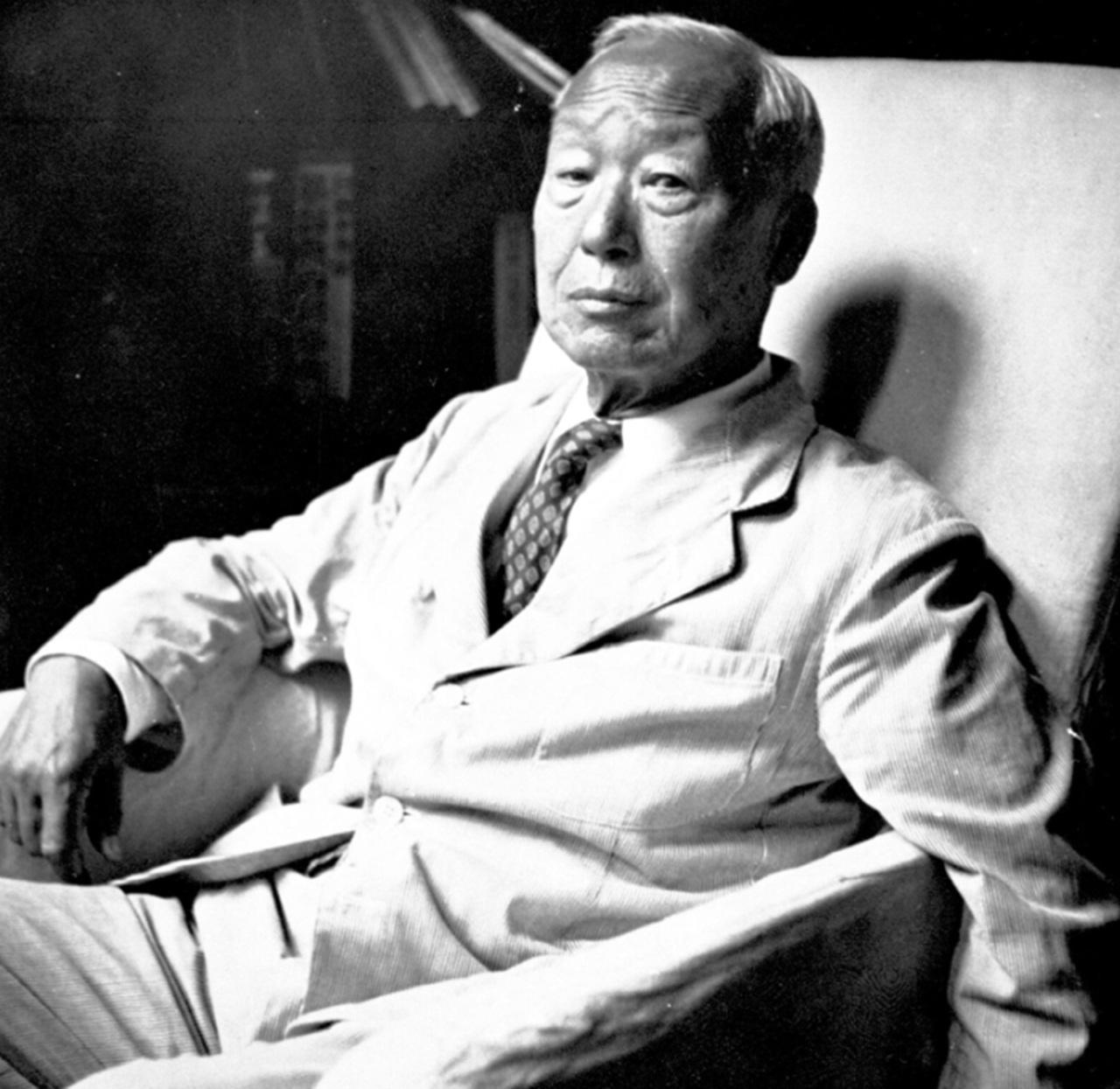

Il 10 maggio 1948 si tennero ugualmente le elezioni. Boicottate dalle forze di sinistra, sancirono la vittoria di Syngman Rhee, appoggiato dagli Stati Uniti. Investito dei pieni poteri ad agosto, il nuovo presidente fece della lotta al comunismo il fulcro della propria politica. Un ottimo modo per ingraziarsi il blocco occidentale. Dunque ciò fornì una legittimazione ulteriore all’offensiva totale sull’isola riottosa e una scusante abbastanza salda per ciò che sarebbe stato il massacro di Jeju.

Il 1948 si concluse in una situazione di generico stallo. I ribelli armati, all’incirca 4.000 uomini con nessuna esperienza militare, controllavano l’entroterra, standosene sui monti. L’esercito invece si era garantito il controllo delle città costiere. L’equilibrio si mantenne precario fino ai primi giorni dell’estate 1949, quando da Seul si diede l’ordine di sferrare l’offensiva finale. Ben quattro battaglioni arrivarono a Jeju, in ausilio alle truppe già presenti e alle forze di polizia locali. La resistenza fu letteralmente sbaragliata entro agosto. Il capo dei ribelli venne ucciso, ma la violenza non cessò, neppure lontanamente.

Fu il tempo delle esecuzioni sommarie, delle torture, delle violenze gratuite, degli stupri, dei saccheggi. Tutto fu fatto formalmente sotto la dicitura operativa militare di “pacificazione“. Ma sui giornali del mondo non c’era spazio per parlare del massacro di Jeju, che costò la vita a circa 30.000 persone (le stime variano parecchio, ma la cifra più attendibile è questa). Eppure qualche giornalista fece il suo lavoro, catturando in immagine il dramma della repressione. Questi operatori indipendenti erano per lo più americani. Il dettaglio non è secondario, perché la loro opera risulterà essenziale per svelare la verità sugli eventi di Jeju decenni dopo l’eccidio.

Il massacro di Jeju dovette scontare il fatto di aver preceduto la ben più seguita guerra fra le due Coree. Anzi, il clima di aperta ostilità acuì i sospetti di Seul. Ne conseguì una feroce politica militare di eliminazione dei prigionieri catturati sull’isola. Messi al muro e fucilati, questo fu il loro amaro destino nel 1950.

E se oggi queste cose le sappiamo, è tutto merito della piena democratizzazione della Corea del Sud negli anni ’90. Processo che ha permesso a ricercatori e studiosi di scavare nel passato alla ricerca di barbarie come quelle di Jeju. Infatti per anni e anni la tragedia restò avvolta nel silenzio. Il governo sudcoreano bollò ogni tentativo di raccontare i fatti come propaganda comunista e i rapporti dettagliati americani divennero materiale da secretare.

Nel 2000 fu istituita una commissione nazionale d’inchiesta. Nel 2003 il Comitato Nazionale per l’Investigazione della Verità definì l’accaduto “un genocidio”, attribuendo alle forze governative l’86% delle vittime. Agli accertamenti, le scoperte di fosse comuni, la desecretazione dei reportage americani, seguirono le scuse dello Stato. La Corea del Sud ha costruito mausolei ed eretto monumenti per ricordare le vittime. Ciononostante, il massacro resta una ferita profonda nella coscienza nazionale coreana.