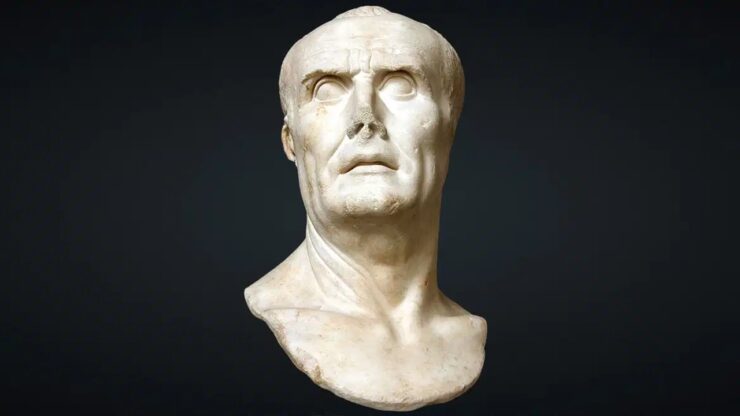

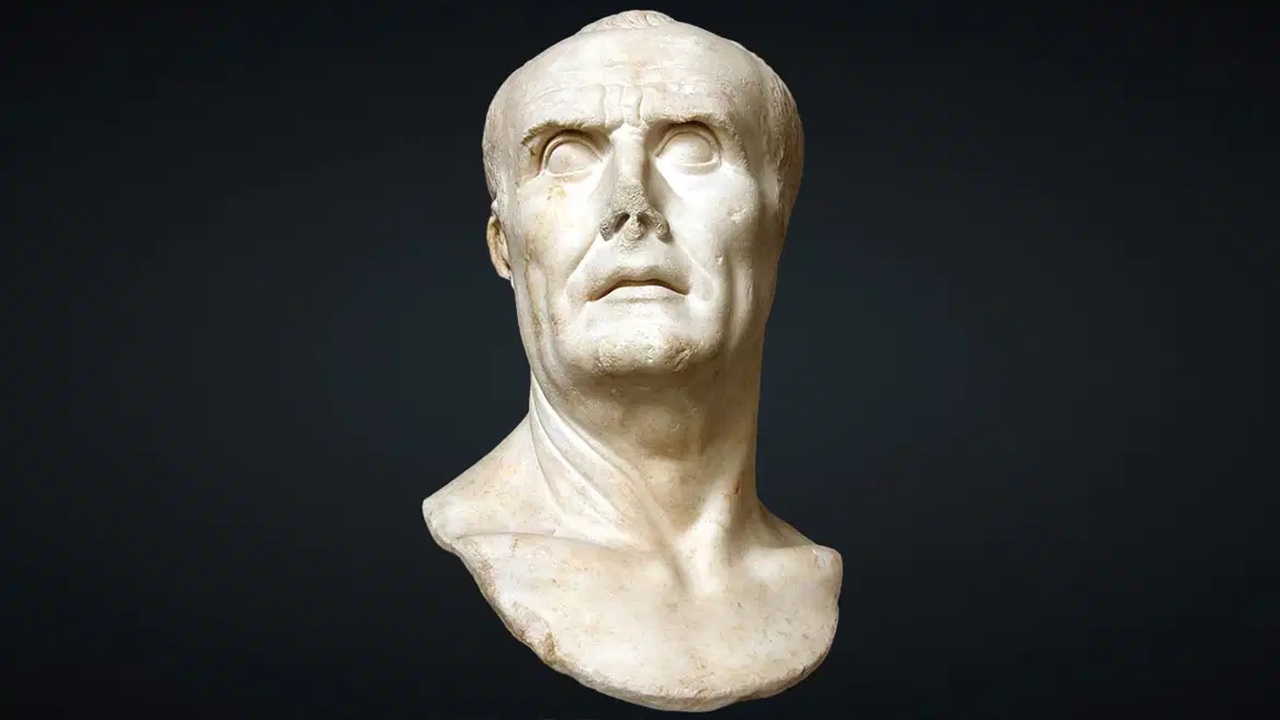

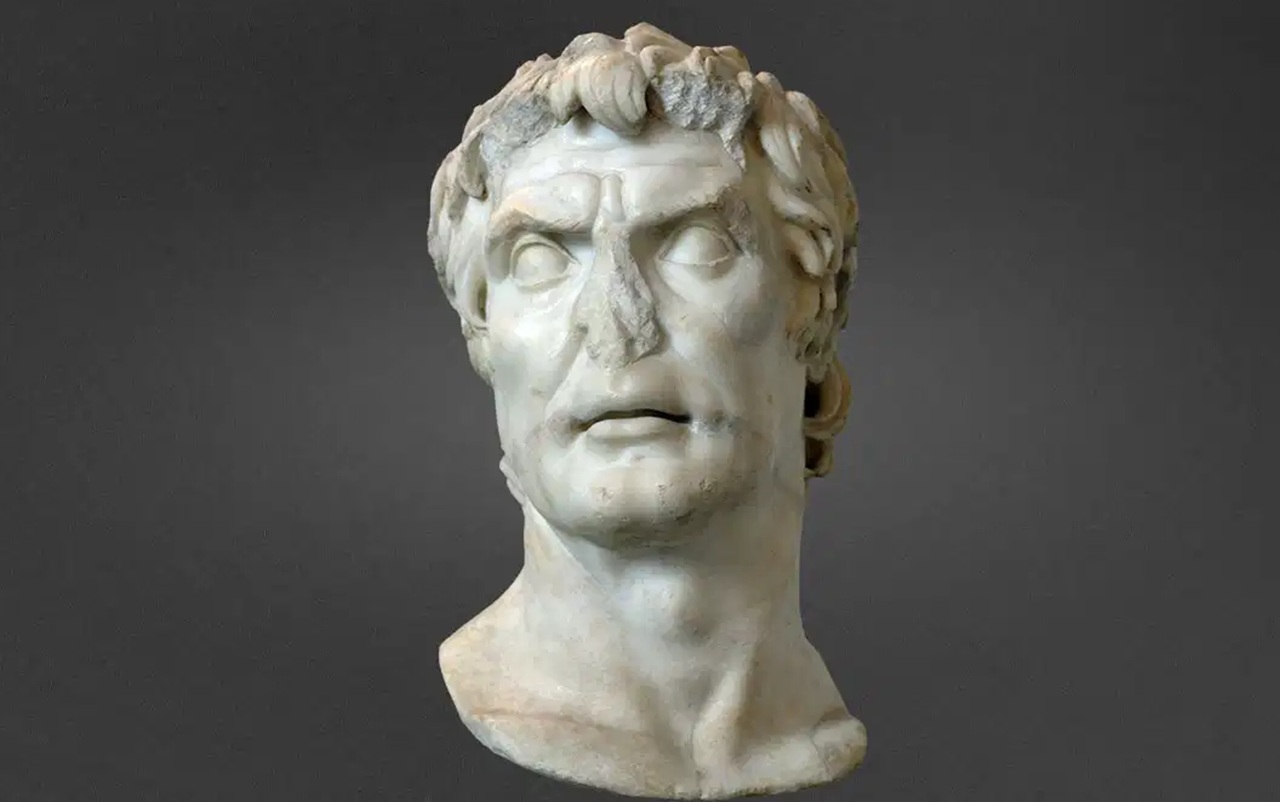

Gaio Mario torna a Roma e Roma lo celebra come è giusto che si faccia per un uomo del suo calibro. Eppure gli sguardi, le attenzioni, gli elogi non sono tutti per lui. C’è qualcuno che vuole prendersi la scena, anche per il contributo che ha versato nella guerra contro Giugurta. Quel qualcuno risponde al nome di Silla. Dalla nascente rivalità riprendiamo il filo del discorso, iniziato nella prima parte di questo approfondimento sulla figura storica di Gaio Mario.

Mentre la Repubblica s’impegnava militarmente in Nord Africa, lo scenario centroeuropeo fermentava. Già nel 109 a.C., la tribù germanica dei Cimbri aveva varcato i confini della Gallia, travolgendo le forze romane di stanza. La sconfitta compromise il fragile equilibrio con le componenti celtiche recentemente sottomesse, le quali colsero l’occasione per alzare la testa e ribellarsi. Come se non bastasse, nel 107 a.C. anche il console Lucio Cassio Longino fu annientato dai Tigurini, un altro gruppo celtico ormai dichiaratamente ostile all’autorità di Roma.

Negli anni immediatamente successivi, la situazione degenerò completamente. Due nuovi consoli, Quinto Servilio Cepione e Gneo Mallio Massimo, si ritrovarono a fronteggiare la minaccia con eserciti separati. Invece di cooperare per una resa militare migliore, i due vollero fare di testa loro, principalmente per questioni di rivalità politica, oltre che personale. Fra le maglie della discordia, ci si tuffarono i Cimbri che, assieme agli alleati Teutoni, misero in scacco i legionari romani. Circondarono le truppe di Mallio accampate presso il Rodano e poi sconfissero Cepione nella disastrosa battaglia di Arausio. I superstiti, rifugiatisi presso le linee di Mallio, furono in breve tempo sopraffatti in un massacro senza precedenti. Era il 6 ottobre del 105 a.C. Come si suol dire, annus horribilis.

Quando la notizia della catastrofe giunse a Roma, quasi in contemporanea con l’annuncio della vittoria di Mario in Africa, si verificò un proverbiale terremoto politico. In un gesto senza precedenti, il Senato elesse Mario console in absentia per l’anno 104 a.C., ignorando la consuetudine che richiedeva la presenza fisica del candidato nella capitale. Subito dopo il trionfo, Mario si mise in marcia verso la Gallia, dove i Cimbri, incamminatisi verso l’Hispania, rappresentavano una minaccia incombente.

Quando Mario assunse il comando, accompagnato ancora una volta da Silla, trovò le legioni decimate e demoralizzate. Decise dunque di ricostruire la forza dell’esercito, arruolando veterani e cittadini poveri, molti dei quali privi di terre, fino a mettere insieme un’armata formata da 30.000 effettivi Romani e circa 40.000 alleati italici. Si stabilì ad Aquae Sextiae, in Provenza (che sicuramente conoscerete col toponimo francese Aix-en-Provence), dove dedicò mesi all’addestramento e alla disciplina delle truppe, evitando con cura ogni scontro prematuro.

La minaccia rappresentata dai Cimbri era talmente grave che Roma, pur di garantire una guida stabile, accettò nuovamente di eleggere Mario console nel 103 a.C., ancora una volta senza che egli fosse presente a Roma. Anche se i suoi successi contro i Cimbri tardavano ad arrivare, il prestigio di Mario rimaneva intatto. Così, nel 102 a.C., fu eletto console per la quinta volta consecutiva mentre preparava lo scontro decisivo con le popolazioni germaniche. Si comprenda l’eccezionalità della vicenda. Mai, nella secolare – fino ad allora – storia di Roma, un uomo aveva affilato cinque consolati consecutivamente. Mica male, eh?

Nel 102 a.C., mentre Gaio Mario era tornato in Gallia, la coalizione germanica a guida cimbra riemerse dalla Spagna, pronta ad invadere l’Italia. Mario scelse, inizialmente, di non affrontare direttamente i Teutoni e gli Ambroni. Preferì mantenere una posizione difensiva, asserragliandosi in un campo fortificato. Quando le tribù germaniche gli passarono davanti, dirette verso la penisola, il generale romano colse l’occasione per seguirle e attaccarle in un momento più favorevole. Ciò avvenne all’altezza di Aquae Sextiae, dove un primo scontro si accese quasi per caso: alcuni legionari erano scesi a prendere acqua, ma furono aggrediti dagli Ambroni, che finirono per subire una devastante sconfitta, lasciando sul campo circa 30.000 uomini.

Il giorno successivo, l’esercito congiunto di Ambroni e Teutoni si lanciò all’attacco in massa. Gaio Mario, posizionato su un’altura strategica, riuscì ad aggirarli e inflisse loro un colpo mortale. Le fonti si pronunciano diversamente in merito, ma facendo una media delle informazioni di cui disponiamo, si presume come più di 100.000 Germani furono uccisi. Per celebrare il trionfo, Mario inviò a Roma il suo ufficiale Manio Aquilio, che al ritorno fu eletto console per l’anno successivo, il 101 a.C., insieme a Mario stesso, per l’ennesima volta eletto in contumacia. Ci aveva preso gusto.

Tutto molto bello, peccato che i Cimbri, che avanzavano in direzione delle Alpi, non vennero bloccati e superarono l’arco alpino nord-occidentale. La strada per la pianura padana era diretta. Non appena Mario fu informato della sua rielezione, tornò a Roma per poi riunirsi a Catulo (il quale fallì nel contenere i Cimbri) e affrontare così, insieme, il nemico. Lo scontro decisivo avvenne presso Vercelli. Fu la celebre battaglia dei Campi Raudii. La vittoria fu totale, con una carneficina che, secondo le cronache, contò fino a 120.000 Cimbri tra morti e prigionieri. Attenzione a dare per veritieri i numeri, è bene sempre specificarlo. Anche se esagerati, ci offrono tuttavia un quadro parziale sull’entità della guerra che Gaio Mario si ritrovò a condurre… Non da solo!

Si era distinto, ancora una volta, Lucio Cornelio Silla, che al comando della cavalleria fece sfracelli tra le fila delle tribù germaniche. Quindi nel tardo 101 a.C., Roma celebrò la vittoria con un trionfo condiviso tra Mario e Catulo. Il sesto consolato di fila divenne una formalità. Terminata la guerra, l’uomo nuovo fattosi eroe volle legittimare le promesse fatte ai veterani. Iniziò una campagna agraria incentrata sulla distribuzione di terre. Poté farlo anche grazie all’alleanza stretta con l’influente tribuno della plebe Lucio Apuleio Saturnino.

Se questo è vero, è altresì fuori d’ogni dubbio che quell’alleanza si rivelò presto pericolosa. Per interessi personali, il tribuno non esitò a usare la violenza, arrivando perfino a far assassinare un rivale poltico. Gaio Mario, preoccupato dalla deriva del suo alleato, ne prese rapidamente le distanze. Allora quando Saturnino cercò di forzare la candidatura del proprio collaboratore Glaucia al consolato (facendo assassinare nel frattempo un altro scomodo personaggio politico) la situazione degenerò. Il Senato rispose con un senatus consultum ultimum.

Del decreto senatorio se ne parlò in un vecchio articolo (questo il rimando) perciò non mi dilungo oltre. Importante specificare però come fosse uno strumento d’emergenza temutissimo, dalle conseguenze estreme. Infatti fu quella la seconda volta, in tutta la storia repubblicana, ad essere utilizzato. Alla fine della fiera, il Senato diede l’ordine a Gaio Mario, data la sua posizione e le sue prerogative in qualità di console, di ristabilire l’ordine con ogni mezzo. Così Mario fece.

Egli radunò veterani e civili armati, marciò sul Campidoglio e accerchiò Saturnino con i suoi sostenitori. Dopo un breve assedio, la folla linciò Saturnino. Stessa sorte toccò al compagno Glaucia, catturato e ucciso. Nonostante avesse agito su mandato del Senato, l’episodio lasciò un’ombra sulla reputazione di Mario. La parabola dell’amatissimo e popolarissimo generale romano iniziò dunque a declinare.

Forse per un mero calcolo politico, o per necessità personali, nei primi anni del nuovo secolo Mario si tenne in disparte. Ma un evento avrebbe comandato la sua nuova discesa in campo: la Guerra Sociale. Il conflitto, scoppiato nel 91 a.C. dal rifiuto romano di concedere la cittadinanza agli alleati italici (socii), esplose dopo l’assassinio del tribuno Marco Livio Druso, promotore di riforme agrarie e dell’estensione della cittadinanza. Chi ci segue da tempo sa già come si svolse la guerra (ancora una volta vi indirizzo sull’articolo d’approfondimento).

Gaio Mario partecipò alle prime fasi del conflitto, ma poi se ne tirò indietro. Il perché è presto detto: aveva la sua età, gravitando sui 70 anni. Guai però ad etichettarlo come un “bollito”. Un ultimo sussulto lo offrì in occasione di un’altra guerra e di un’altra “battaglia” politica. Mitridate VI del Ponto, dal dente avvelenato (eh, battutona…), fece scoppiare il putiferio in Asia Minore. La minaccia era grave per davvero, e la risposta militare richiedeva un comando forte e prestigioso. Ne seguì una feroce lotta politica per determinare chi avrebbe avuto l’onore (e il potere) di guidare gli eserciti romani contro il potente sovrano orientale. Alla fine, fu Silla ad avere la meglio: eletto console, ricevette anche il comando della guerra contro Mitridate.

Mario, ormai avanti negli anni ma ancora animato da ambizione e desiderio di rivalsa, non intendeva cedere la scena. Nell’87 a.C., avviò una campagna per ottenere il suo settimo consolato. Abbastanza esplicito era il movente, ossia quello di strappar via a Silla il comando della guerra orientale. Per raccogliere sostegno tra le masse e la nuova cittadinanza italica ottenuta con la Guerra Sociale, si alleò con Lucio Cornelio Sulpicio Rufo, energico candidato al tribunato della plebe. La loro proposta prevedeva l’assegnazione dei nuovi cittadini italici alle trentacinque tribù votanti; un’espansione del corpo elettorale che avrebbe favorito l’ascesa dei populares.

La riforma passò senza problemi… Nah, scatenò violente e sanguinose rivolte. Silla, già in partenza per l’Oriente, fu costretto a trattenersi a Roma per contenere il caos. Alla fine, sembrò che si fosse raggiunto un compromesso tra le parti. Ma appena ristabilita una parvenza di ordine, Rufo fece approvare la sua legge, includendo un emendamento che revocava il comando a Silla per assegnarlo a Mario. Colpo basso.

Il nostro Mario, anche con un po’ di impazienza (se posso dire), inviò due legati per prendere possesso dell’esercito. Di contro, Silla rifiutò di cedere. Fece giustiziare i legati e prese una decisione senza precedenti nella storia repubblicana: marciò su Roma con le sue legioni. Metaforicamente varcò il Rubicone prima di Cesare.

Colto alla sprovvista, Mario tentò di organizzare una difesa alla bella e meglio, ma andò contro un’inevitabile sconfitta. Siffatto contesto lo costrinse alla fuga, quindi cercò rifugio tra i suoi veterani in Africa, mentre Silla riprendeva il controllo della capitale. I sostenitori di Mario conobbero l’asprezza delle persecuzioni. A molti toccò la proscrizione, a tanti altri saltò la testa, letteralmente. La condanna alla pena capitale, seppur in contumacia, intaccò anche il nome di Mario. Dopo aver ristabilito il proprio potere, Silla partì infine per l’Asia, deciso ad affrontare Mitridate.

Ma Roma era tutt’altro che pacificata. In assenza dell’uomo forte del momento, l’equilibrio fragile tra populares e optimates si spezzò, di nuovo. Mario approfittò della situazione scombussolata e, con un esercito reclutato tra i veterani e gli alleati italici, marciò sull’Urbe. Come già aveva fatto Silla, entrò in città con la forza, eliminando i suoi acerrimi avversari. Seguì una tornata elettorale straordinaria. Mario ottenne il privilegio consolare per la settima volta. Il Senato dichiarò Silla hostis publicus, nemico dello Stato per capirci, e gli revocò il comando in Oriente. Ma Mario, ormai stanco e probabilmente malato, non poté più raccogliere le forze per affrontare la sua ultima campagna. Morì poco dopo, il 13 gennaio dell’86 a.C., apparentemente di morte naturale.

Con la sua scomparsa, la guerra civile proseguì. Le ostilità non solo continuarono, ma si intensificarono. La memoria di Mario venne strumentalizzata dai suoi nemici, che lo ritrassero come responsabile delle purghe e delle violenze. Quando Silla tornò a Roma incensato per la vittoria riportata sul re del Ponto, fu accolto come salvatore della Repubblica. Assunse il titolo di dictator e avviò una nuova, durissima epurazione dei suoi nemici, chiudendo un ciclo iniziato anni prima con la rivalità tra i due uomini forti della tarda Repubblica Romana.