Fotografia di Alessandro Digaetano, Shanghai, Repubblica Popolare Cinese, 10 ottobre 2004. Un uomo posa fra le rovine della sua vecchia casa, rasa al suolo per fare spazio ad un complesso di nuove abitazioni. Il ragazzo in questione all’epoca dello scatto era un lavoratore migrante a contratto, occupato nel settore edile. La società per la quale lavorava lo incaricò di demolire la casa in cui viveva da anni. Lo scatto raffigura sì una scena angosciante, ma offre anche importantissimi spunti di riflessione su tematiche quali la migrazione interna in Cina (fenomeno dalla portata immane, di cui pochissimo si parla) e la sua recente storia.

La foto che Alessandro Digaetano ha scattato nel 2004 è l’emblema del prezzo umano dello sviluppo. Sempre che ci si riesca ad accordare sul senso del termine “sviluppo”. Impresa assai ardua nella quale oggi proprio non voglio cimentarmi. Una cosa è certa però: l’immagine è la vetrina perfetta attraverso la quale si scorge una delle trasformazioni sociali, demografiche ed economiche più importanti della Cina a cavallo fra XX e XXI secolo. Un fenomeno di per sé storico, anche se ancora in corso e per questo difficilmente “storicizzabile”. Sembra un paradosso, e in effetti la vicenda dei flussi migratori interni alla Cina un po’ paradossali lo sono.

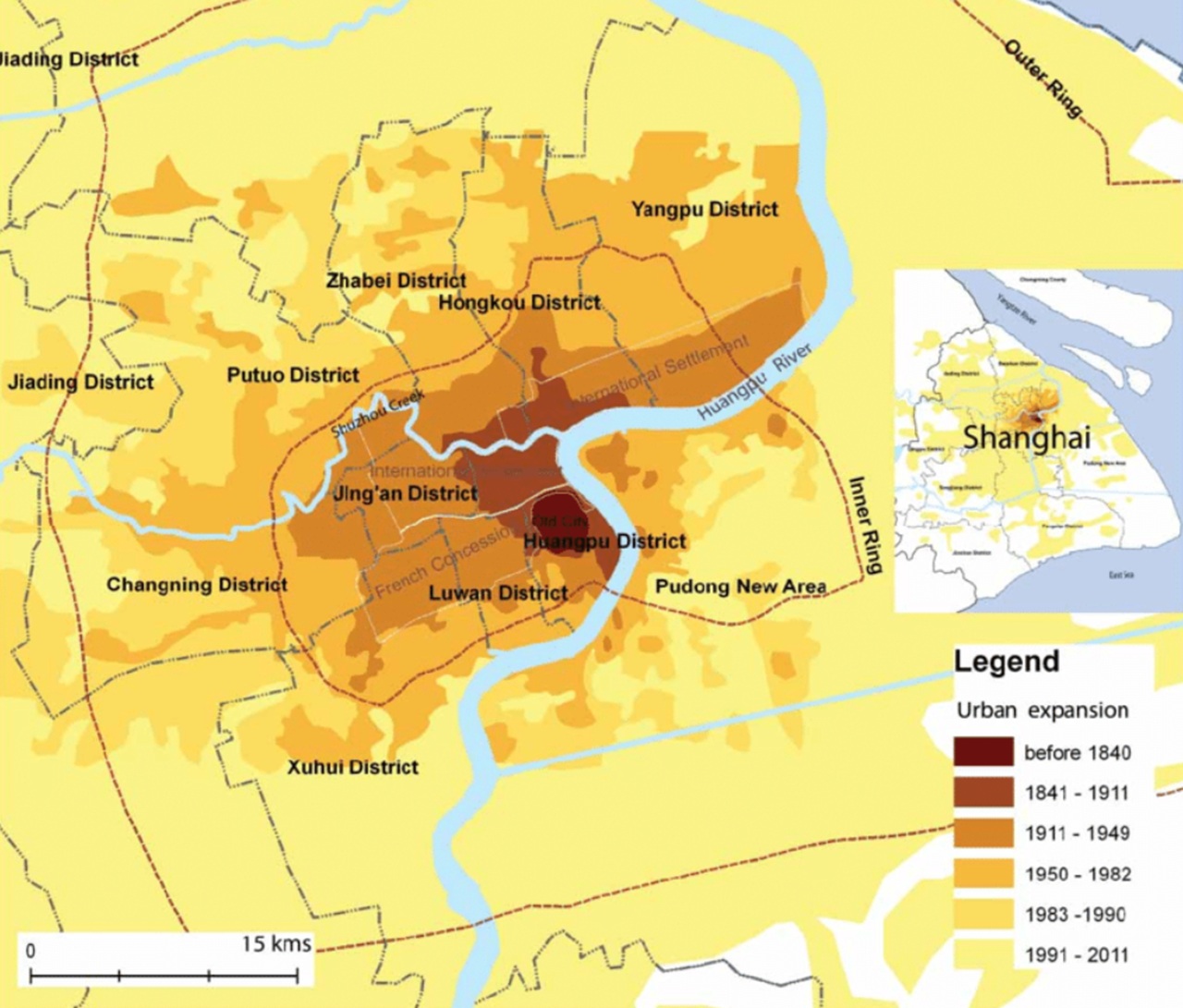

La composizione della fotografia è limpida, chiara come le luci dello skyline di Shanghai, che irradiano da lontano il fulcro della scena. Contraddittorio (appunto) che quei bagliori scintillanti siano, in un certo senso, la causa del dolore di un uomo che ha appena finito di buttare giù la propria abitazione. Perché lo ha fatto? Per permettere l’espansione urbana della megalopoli asiatica. Ecco che per comprendere al meglio ciò, dobbiamo calarci nel contesto storico della Cina contemporanea. D’altronde la rubrica, votata all’analisi della storia sfruttando il tramite fotografico, serve proprio a questo.

Dopo la svolta economica promossa da Deng Xiaoping a partire dagli anni ’80, la Cina intraprese un processo di modernizzazione senza precedenti. Una stagione che trasformò il Paese da nazione rurale a potenza industriale globale. Le Zone Economiche Speciali e le politiche di apertura agli investimenti esteri attrassero capitali e tecnologie, ma anche innescarono un gigantesco movimento migratorio interno: milioni di contadini lasciarono le campagne per cercare lavoro nei cantieri e nelle fabbriche delle grandi città.

Il piano programmatico del governo di Pechino per il primo quarto del XXI secolo prevedeva lo spostamento di oltre 400 milioni di persone dalle campagne ai centri urbani. Per fare un paragone: al 2024 la popolazione complessiva dell’Unione Europea ammontava a 450,38 milioni di abitanti.

Un progetto di ingegneria sociale mai visto nella storia moderna. Intere comunità rurali vennero inglobate (o cancellate, dipende dalla prospettiva) per costruire nuove metropoli. Shanghai, in particolare, è divenuta il simbolo di questa metamorfosi. L’antico tessuto urbano, fatto di case shikumen (abitazioni tradizionali in mattoni, nate nel XIX secolo come incontro tra architettura cinese e coloniale europea), venne progressivamente demolito per far posto a quartieri finanziari ultramoderni, contraddistinti da grattacieli di vetro e acciaio.

Digaetano cattura il momento esatto in cui questi due mondi si sfiorano, anzi, mi piace dire che si “sfreghino”. Perché qui non si analizza un fenomeno dalle ricadute impercettibili, ma di un processo ruvido, impattante, d’attrito. Il giovane nella fotografia non è solo un individuo. Egli è la rappresentazione collettiva di milioni di persone – i cosiddetti mingong, i lavoratori migranti – che hanno costruito la “nuova Cina” a costo della propria stabilità, e cosa più alienante, a costo della propria identità.