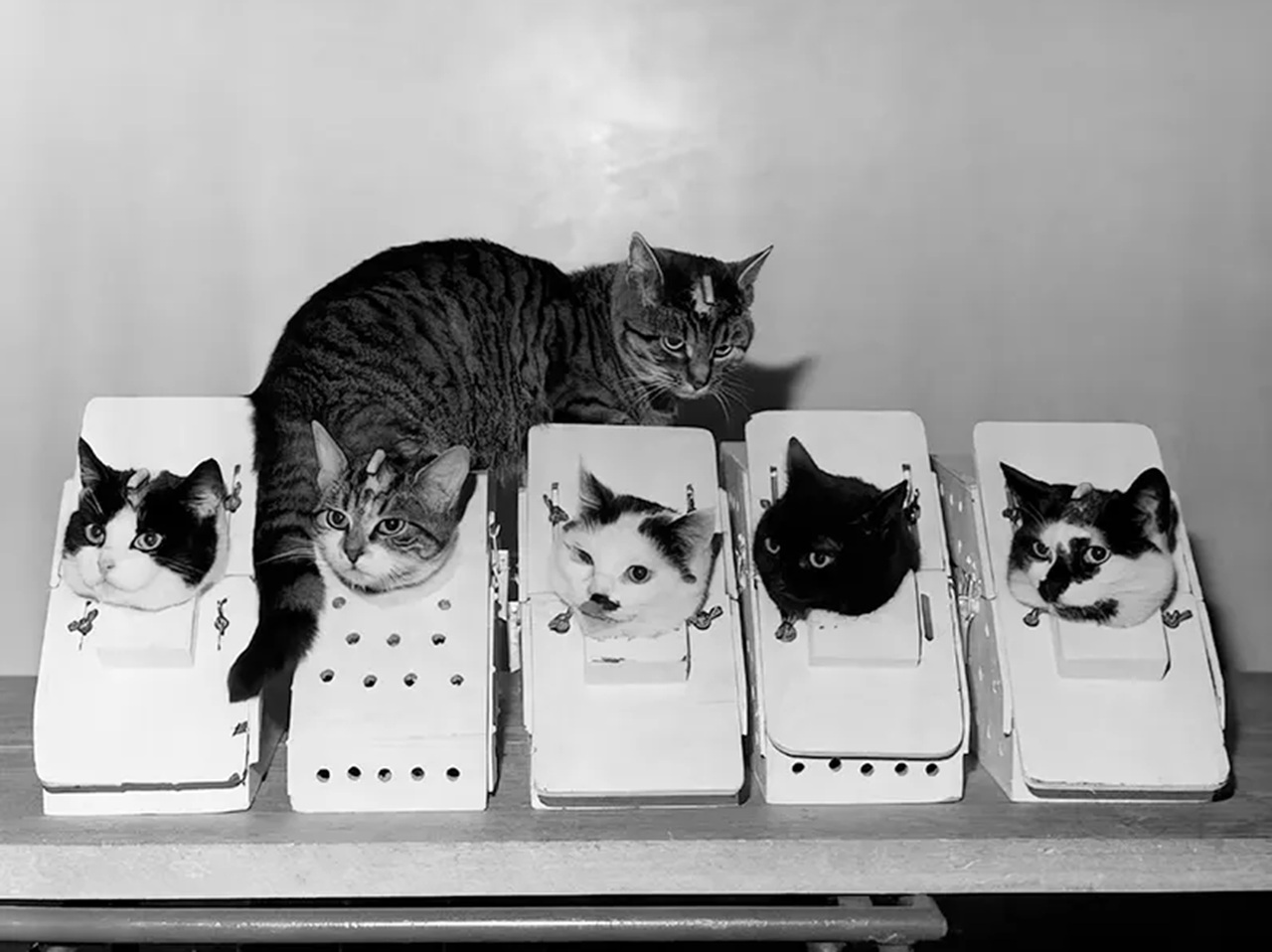

Fotografia del Centre d’Enseignement et de Recherches de Médecine Aéronautique (CERMA), Francia, ottobre 1963. Una gatta si trova all’interno della sua capsula-trasportino, la sua sistemazione temporanea in vista del lancio per lo spazio. La felina in questione si chiamava Félicette e fu l’unica, fra altri 14 simili, a spiccare il volo a bordo di un razzo-sonda, toccare la termosfera, e tornare a terra ancora viva e vegeta. La fotografia ci permette di raccontare questa storia, magari sconosciuta ai più, di certo messa in ombra dalla ben più acclamata missione sovietica Sputnik 2, avente per protagonista una cagnolina di cui potreste aver sentito parlare, una certa Laika vi dice niente?

Negli anni ’60, la Francia cercava di ritagliarsi un ruolo nella competizione aerospaziale, dominata allora dai due elefanti nella stanza, Stati Uniti e Unione Sovietica. Per farlo, mise in piedi un programma sperimentale che prevedeva l’utilizzo di animali come “astronauti” da laboratorio, con l’obiettivo di raccogliere dati fisiologici e neurologici in condizioni estreme. Se i sovietici avevano scelto i cani e gli americani le scimmie, la Francia decise di puntare sui gatti. E se qualcuno si sta chiedendo perché, la risposta esiste. Probabilmente perché erano e sono animali relativamente piccoli, docili, e soprattutto con un sistema nervoso adatto a studiare le reazioni cerebrali durante il volo spaziale.

Félicette non era una gatta speciale. Era infatti una randagia parigina, catturata e venduta a un centro di ricerca insieme ad altri dodici esemplari. Tutti si sottoposero a un duro addestramento. Questo si componeva di centrifughe per abituarsi a violente accelerazioni e di sessioni in camere di decompressione per simulare la rarefazione dell’aria. Persino sedute in cui li si inseriva in capsule che riproducevano i vincoli del volo. Inoltre, i tecnici impiantarono negli animali elettrodi permanenti nel cervello, così da permettere il monitoraggio in diretta delle reazioni neurologiche.

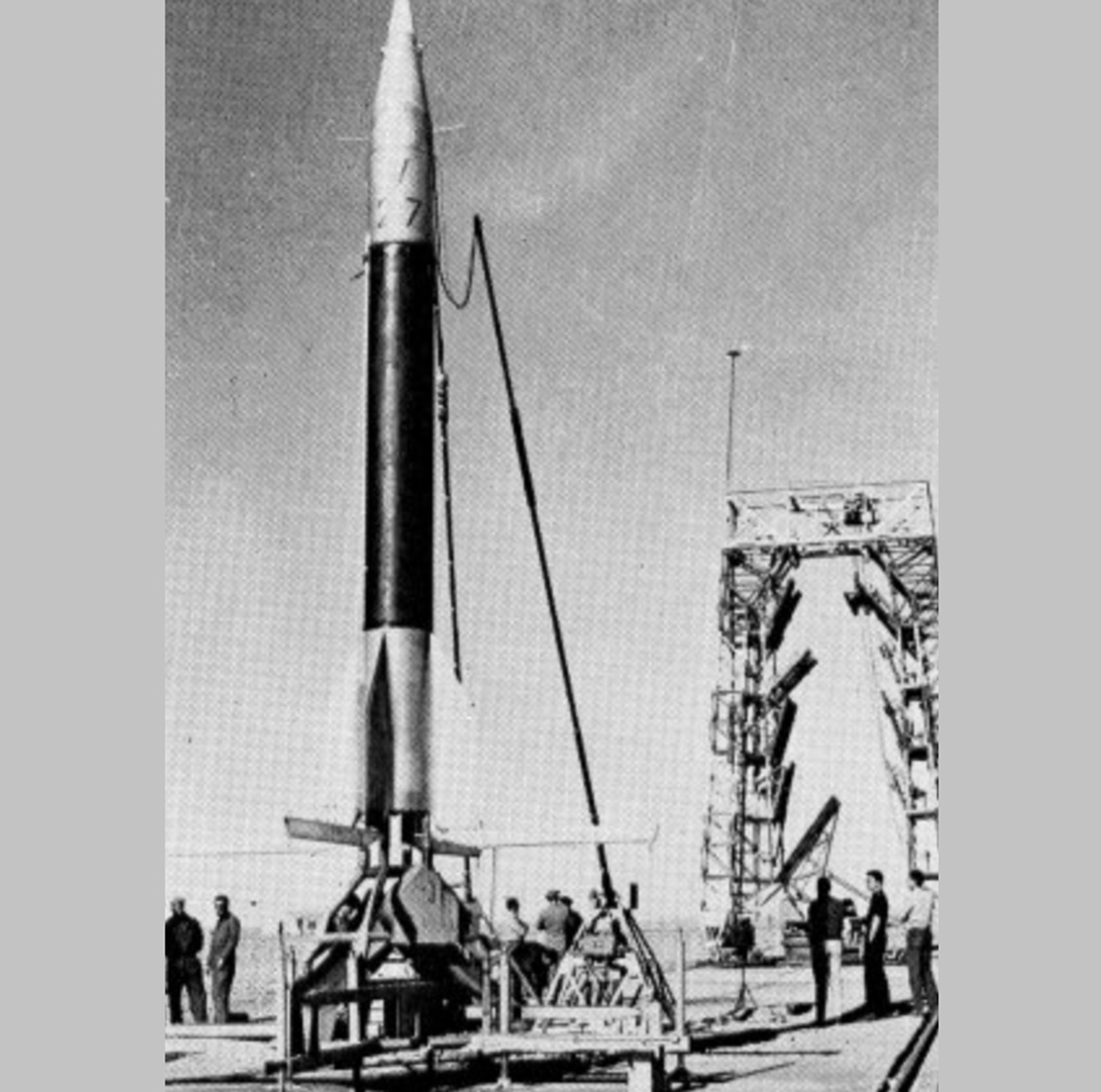

Alla fine, la selezione ricadde su Félicette. Non tanto per particolari qualità fisiche, quanto per la sua indole, descritta dalle carte come “docile, tranquilla, resistente allo stress“. Fu lei, dunque, a essere scelta come “passeggera” del razzo-sonda Véronique AGI 47, lanciato dalla base francese di Hammaguir, nel Sahara algerino, il 18 ottobre 1963.

Il volo durò meno di un quarto d’ora. La capsula raggiunse i 157 km di quota, toccando lo spazio suborbitale, per poi rientrare dolcemente grazie a un paracadute. Quando la recuperarono, la gatta era viva, in salute e miagolante. Aveva sopportato accelerazioni di oltre 9,5 g, dimostrando un’inaspettata resistenza.

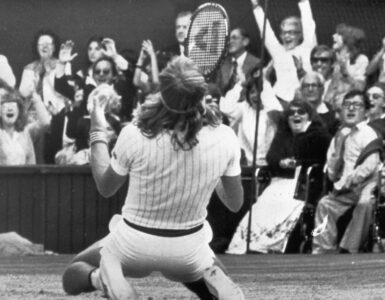

Per qualche tempo, Félicette fu oggetto di attenzione mediatica. Come poteva essere diversamente d’altronde. Le sue fotografie apparvero sui giornali, e la stampa parlò con curiosità dell’“astrogatto” che aveva compiuto un’impresa fino ad allora unica. Ma la gloria durò poco. Pochi mesi dopo, gli scienziati decisero di sopprimerla, per poter analizzare direttamente il suo cervello e ricavare ulteriori dati dagli elettrodi impiantati. In questo modo, la sua storia ebbe un epilogo crudele e silenzioso.

Domanda delle domande: perché, a differenza di Laika, Félicette non entrò mai nell’immaginario collettivo? Probabilmente perché l’immagine di una gatta con elettrodi che le fuoriuscivano dal cranio era troppo disturbante per l’opinione pubblica, anche negli anni ’60, quando la sensibilità verso gli animali era molto meno sviluppata rispetto a oggi. Laika fu trasformata in un’eroina simbolica, vittima del progresso ma al tempo stesso “martire dello spazio”. Félicette, invece, rimase una nota a margine, dimenticata persino dalla Francia che l’aveva mandata in cielo.

Eppure, la sua vicenda è tornata alla ribalta in tempi recenti. Nel 2017, un londinese, Matthew S. Guy, lanciò una campagna di crowdfunding su Kickstarter per finanziare un monumento in memoria della gatta-astronauta. L’iniziativa ebbe un successo inaspettato. Oltre un migliaio di sostenitori contribuirono con più di 43.000 sterline, sufficienti a commissionare una statua alla scultrice Gill Parker, specializzata in soggetti animali. Finalmente, a oltre cinquant’anni di distanza, Félicette ottenne un riconoscimento tardivo, diventando simbolo non solo della corsa allo spazio, ma anche delle tante “vite sacrificabili” che la scienza del tempo considerava semplici strumenti di progresso.