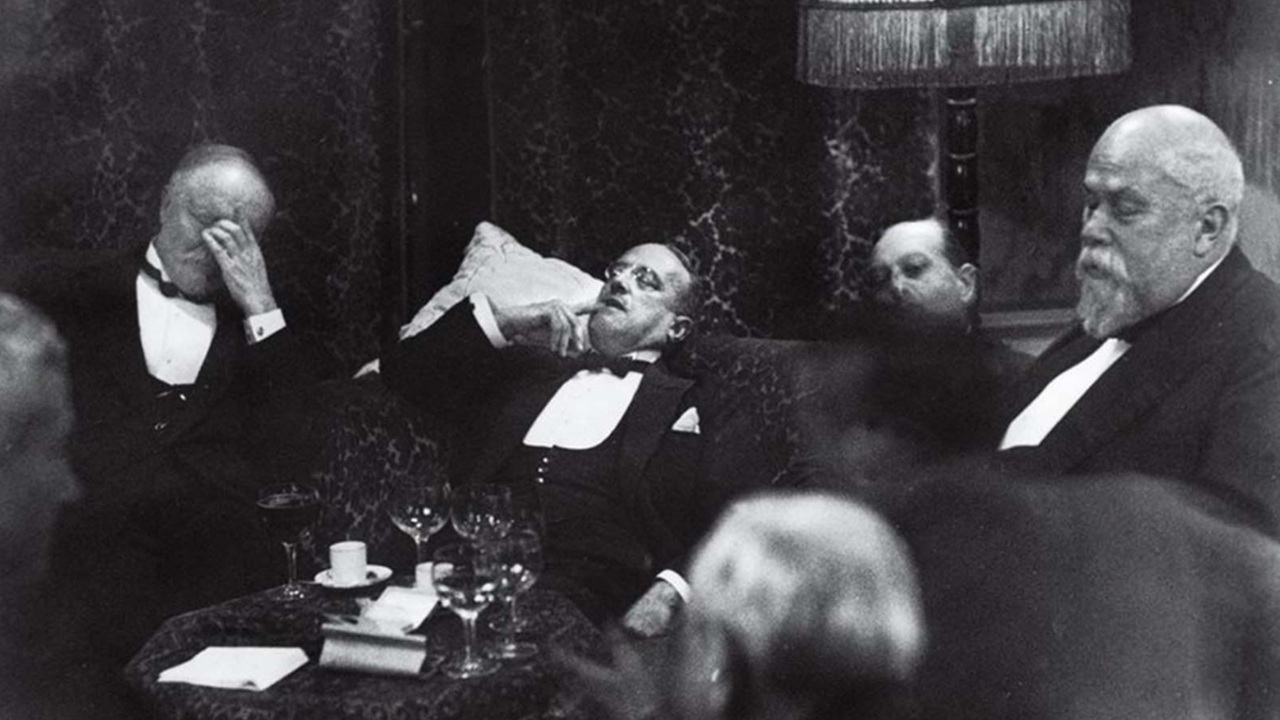

Fotografia di Erich Salomon, L’Aia, Paesi Bassi, 1930. Delegati delle principali nazioni europee si riuniscono all’Aia per discutere delle riparazioni di guerra tedesche e sui debiti statali germanici contratti dopo la Prima guerra mondiale. Cose che nei salotti d’Europa accadevano da tempo immemore, eppure Salomon stravolse quel mondo, precedentemente inviolato. Con questa fotografia si ruppe per la prima volta una barriera, quella della formale segretezza, rispettata da tutti i diplomatici del mondo. Cambiava il fotogiornalismo politico, radicalmente.

Erich Salomon, nato a Berlino nel 1886 in una famiglia ebraica della media borghesia; era destinato a fare tutto fuorché il fotografo. Per intenderci: aveva studiato giurisprudenza e, dopo l’esperienza della prigionia durante la Prima guerra mondiale, si era trovato a dover reinventare la propria vita in un Paese piegato dalla crisi.

L’occasione arrivò quasi per caso, grazie al lavoro presso la casa editrice Ullstein. Doveva essere un impiego temporaneo. Sapete no? Di quelli che magari permettono di accompagnare il pranzo con la cena, ma nulla di trascendentale. Invece Erich scoprì che la fotografia poteva essere molto più che una semplice illustrazione, poteva diventare una prova, un documento, e soprattutto uno strumento di conoscenza. Nel 1928 le sue prime immagini di un processo di omicidio apparvero sul Berliner Illustrierte e segnarono l’inizio di una carriera fulminea quanto breve. Breve non per sua scelta. Un ebreo nella Germania degli anni ’30 non aveva modo di vivere in funzione di un futuro prospero.

Però di talento Salomon ne aveva, eccome se ne aveva. Anzitutto, era capace di muoversi con discrezione nei luoghi del potere, dunque di catturare ciò che nessuno aveva mai mostrato prima. Non a caso fu definito “il re degli indiscreti” e, in senso quasi profetico, “il primo paparazzo della storia”. Sul primo soprannome non mi si può che trovare d’accordo. Il secondo, invece, credo sia un minimo capzioso.

Provo a convincervi. Salomon, a differenza del paparazzo moderno che tutti abbiamo in mente, non cercava lo scandalo. L’obiettivo era un altro. Egli piuttosto voleva umanizzare i protagonisti della politica e della diplomazia; mostrare che dietro le grandi decisioni si celavano uomini in carne e ossa, con le loro fatiche, i dubbi e le fragilità.

Il suo scatto più celebre nacque proprio da questa intuizione. All’Aia, nel 1930, si tenne un importante incontro internazionale sulle riparazioni tedesche dovute per la Prima guerra mondiale. Era notte fonda, le due del mattino, e i ministri degli Esteri erano ormai sfiniti dopo ore di discussioni serrate. Il nostro fotogiornalista, silenzioso, era lì con la sua macchina fotografica. Come s’introdusse in quella stanza non è proprio chiarissimo. La creatività e la furbizia in tal senso non gli mancavano.

Due aneddoti veloci: le foto che lo avevano reso famoso nella capitale tedesca (quelle del processo), era riuscito a scattarle praticando un foro sul suo cappello e nascondendovi una minuscola macchina fotografica. Il secondo episodio invece è un capolavoro dell’extra-convenzionalità. Buona parte delle fotografie che circolano sul patto Briand-Kellogg del 1928 le realizzò lui. È il come che sorprende. Si finse un osservatore polacco, sedendosi sulla sua poltrona, e da lì scattò di nascosto. Genio.

All’Aia nel 1930 fece qualcosa di simile. In un lampo catturò l’immagine che avrebbe fatto il giro del mondo. Diplomatici in abito elegante, ma con i volti segnati dalla stanchezza, uno con la mano a coprirsi gli occhi, un altro sprofondato sulla poltrona, altri ancora immersi nei pensieri. Non c’era traccia di retorica o di pose costruite. Macché, era la verità nuda e cruda del potere, mostrato in un raro momento di vulnerabilità.

Quando la foto venne pubblicata sul London Graphic, fece scalpore. Per la prima volta il pubblico poteva sbirciare dietro le porte chiuse della diplomazia internazionale e scoprire che i “grandi della Terra” non erano divinità infallibili, ma uomini comuni, e come gli uomi comuni, passibili di logorio e spossatezza. Era nata così una nuova forma di fotogiornalismo politico, capace di raccontare il dietro le quinte e di creare un ponte diretto tra i governanti e l’opinione pubblica.

La parabola di Salomon, però, si interruppe bruscamente con l’avvento del nazionalsocialismo. In quanto ebreo, si vide costretto a fuggire nei Paesi Bassi, ma nemmeno lì trovò salvezza. Catturato dalle SS, fu deportato ad Auschwitz, dove morì con la sua famiglia nel 1944. La sua voce fu messa a tacere, ma le sue immagini rimasero. E fecero la storia del fotogiornalismo politico per come lo intendiamo.