Sull’isola svedese di Gotland, nel cuore del Mar Baltico, da scavi archeologici spuntarono fuori dei manufatti incredibili. Subito si pensò a loro come ad alcune delle più enigmatiche testimonianze dell’ingegno tecnologico del mondo vichingo: le cosiddette “lenti di Visby“. La loro scoperta e il successivo studio hanno aperto un dibattito storico e scientifico di grande interesse, perché sembrano suggerire che i Vichinghi, arcinoti per la navigazione, la metallurgia e la lavorazione dei materiali preziosi, potessero avere conoscenze ottiche avanzate diversi secoli prima dell’invenzione ufficiale del cannocchiale in Europa. Per quanto interessanti, restano supposizioni. Come tali le tratterò nel corso di questo articolo.

Allora, gli addetti ritrovarono le lenti ellissoidi in un sito archeologico nei pressi della città di Visby, capoluogo di Gotland. Le datarono immediatamente a un periodo compreso tra l’XI e il XII secolo. Realizzate in cristallo di rocca, mostravano – e mostrano tutt’oggi, beninteso – una lavorazione sorprendentemente precisa. Si tratta infatti di lenti perfettamente levigate, con una capacità di concentrare la luce e ingrandire le immagini paragonabile a quella di un moderno obiettivo. La loro fattura è talmente sofisticata che, secondo alcuni studiosi, sarebbe impossibile riprodurla senza una conoscenza approfondita delle proprietà ottiche della luce e dei principi di rifrazione. Ma su questo punto dobbiamo per forza soffermarci, perché c’è un grosso punto interrogativo.

Se è vero che per realizzare un simile oggetto sia necessario essere a conoscenza di determinate informazioni tecniche, è anche vero che nella storia, tante invenzioni sono nate dal frutto di una serie interminabile di tentativi approssimativi. Non so se mi spiego. Forse chi diede vita alle lenti di Visby, lo fece solo dopo aver tentato chissà quante volte la loro realizzazione. Per fare ciò, non serve una conoscenza “al dettaglio” delle proprietà ottiche, oltre che fisico-matematiche, dei principi della rifrazione.

Comunque, tornando a noi. Fu nel 1997 che un’équipe internazionale, guidata dal fisico tedesco dr. Olaf Schmidt, condusse uno studio sistematico sulle lenti conservate al Museo di Gotland. I risultati sconcertarono e non poco, poiché le lenti di Visby superavano una serie di test ottici con prestazioni analoghe a quelle di vetri lavorati con tecniche moderne.

Schmidt, intervistato successivamente dalla BBC, definì la loro qualità “quasi perfetta”, ipotizzando che potessero essere utilizzate per diversi scopi pratici. Dunque dall’incisione di oggetti minuti alla cauterizzazione di ferite, fino alla possibilità, suggestiva ma plausibile, di fungere da elementi ottici in rudimentali strumenti di ingrandimento o osservazione a distanza. Sottolineo i termini “suggestivo” e “plausibile”…

È proprio questa ultima ipotesi ad aver alimentato le teorie più affascinanti. Se i Vichinghi avessero effettivamente compreso come combinare più lenti in successione, avrebbero potuto creare un primitivo sistema di tipo telescopico, capace di ingrandire gli oggetti più lontani. Vi dice niente? Si tratta di un dispositivo che l’Europa avrebbe ufficialmente “scoperto” solo mezzo millennio più tardi. I primi documenti relativi al cannocchiale, infatti, risalgono al 1608 e provengono dai Paesi Bassi, dove artigiani come Hans Lippershey, Zacharias Janssen e Jacob Metius si contesero la paternità dell’invenzione.

Da lì a poco, nel 1609, la notizia raggiunse Galileo Galilei (per tramite del povero Paolo Sarpi, che mai nessuno cita quando si parla di cannocchiali e telescopi) che si impegnò a migliorare il progetto e ne realizzò versioni più potenti, capaci di osservare la Luna, le stelle e i pianeti.

Per dirla con altre parole, semmai più altisonanti, nel mondo nordico altomedievale si sarebbe sviluppata, e poi perduta, una tradizione tecnologica autonoma, parallela a quella che solo molto più tardi avrebbe portato all’ottica galileiana. Ma attenzione, perché all’ipotesi fin qui presentata, si aggiungono delle “variabili” – altrettanto ipotetiche – capaci di ribaltare ancora una volta la narrazione ufficiale degli eventi.

Eh già, perché alcuni studiosi teorizzano (anche se è complicato provarlo fattualmente) che le lenti di Visby non fossero un’invenzione puramente vichinga. Ah no? Quindi da dove provenivano? Fate un piccolo sforzo e potete arrivarci. Vi do un indizio: con quali regni, potentati e “imperi” commerciavano gli antichi norreni?

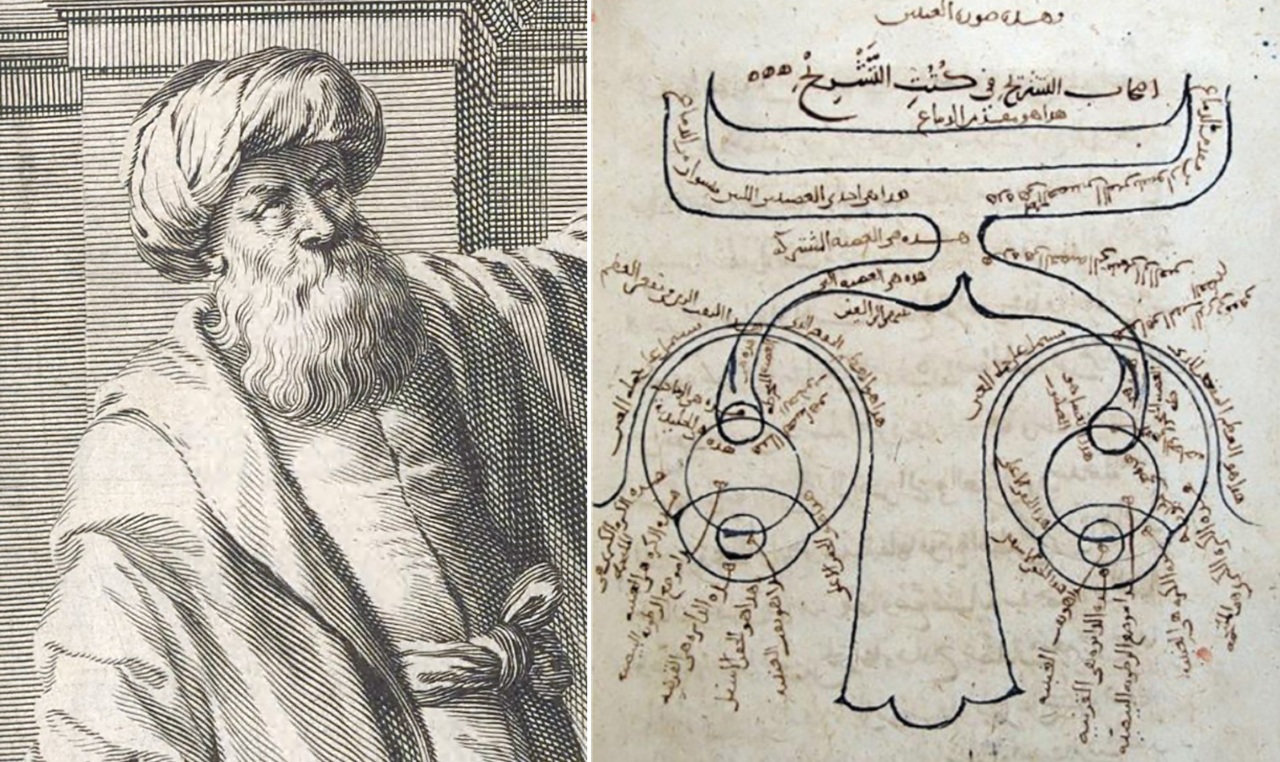

Bravissimo chi ha risposto Impero romano d’Oriente (guai a definirlo bizantino) e mondo islamico. Quelle erano pur sempre aree in cui la scienza ottica fioriva da secoli. Anche e soprattutto grazie a studi di pensatori come Alhazen (Ibn al-Haytham), autore del celebre Libro dell’ottica (XI secolo). Dicesi “contributo musulmano alla civilizzazione“.