Arcipelago paradisiaco, meta turistica in ascesa, luogo di relax e ostentazione per alcuni. Questa è la vetrina idealizzata delle isole Azzorre, territorio portoghese situato nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico. Se invece scaviamo un po’ più in profondità, ignorando la patina dorata cara ai turisti, ci accorgiamo come l’arcipelago debba fare i conti con problematiche economico-sociali impattanti: analfabetismo, criminalità, povertà diffusa e latente, disoccupazione. Fra i demoni che assillano le Azzorre, uno in particolare assume le sembianze della piaga: la cocaina. Qui, da noi, se ne parla pochissimo, ma lì, da loro, è un tremendo castigo da oltre vent’anni. Perché dovrebbe interessarci? In primis per la sua valenza umana. In secondo luogo per un collegamento inatteso fra l’Italia e le isole portoghesi; un collegamento che porta il nome di Antonino Quinci, trafficante di Trapani che ha condannato senza mezzi termini le Azzorre.

Tutto cominciò il 6 giugno del 2001, quando uno yacht di dodici metri, un elegante Sun Kiss 47, apparve in difficoltà al largo dell’isola. A bordo c’era Antonino Quinci, 44enne italiano, che di mestiere faceva il narcotrafficante. In quel momento Quinci si stava occupando di un carico notevolmente grande. Trasportava infatti centinaia di chili di pura cocaina proveniente dal Venezuela e destinata alla Spagna.

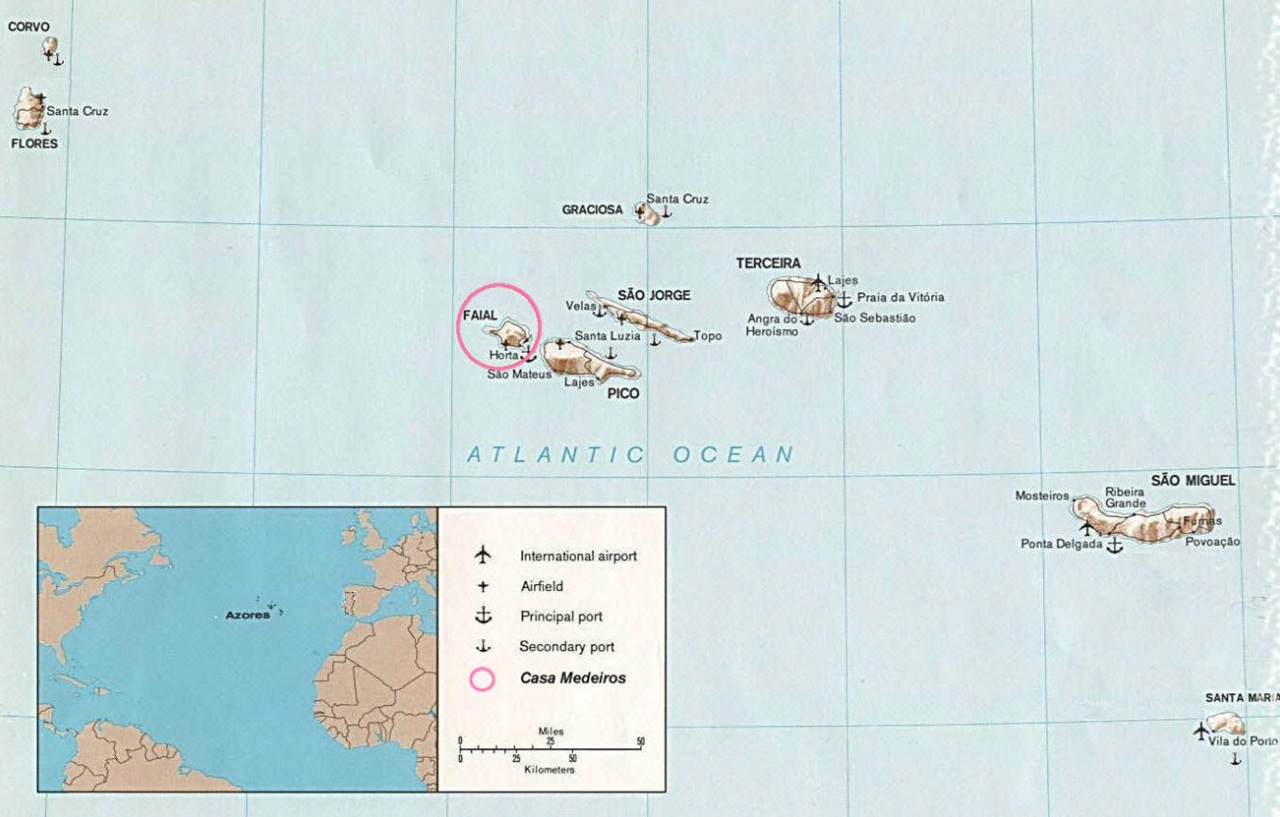

Lo yacht aveva un problema serio al timone e non poteva proseguire la traversata atlantica. Temendo di essere scoperto, Quinci prese una decisione improvvisa. Il narcotrafficante nascose gran parte del suo carico in una grotta marina, nella zona di Pilar da Bretanha, sulla costa nord-ovest di São Miguel. Legò i pacchetti con reti da pesca e li ancorò al fondo del mare, convinto di poterli recuperare dopo aver riparato l’imbarcazione. Poi si diresse verso est, fino al piccolo porto di Rabo de Peixe, dove attraccò con l’intenzione di rimanere inosservato.

Ma qualcosa andò storto. Poche ore dopo la sua partenza da Pilar da Bretanha, la marea cambiò e le ancore cedettero. I pacchetti sigillati di cocaina cominciarono a riemergere e a spargersi lungo la costa. Trascinata dalle correnti, la droga arrivò sulle spiagge settentrionali dell’isola. Alcuni pescatori denunciarono subito il ritrovamento, ma molti altri, vedendo quei pacchi bianchi approdare a riva, li raccolsero e li tennero per sé, ignari o indifferenti al pericolo.

Da quel momento si svilupparono due storie parallele: quella dell’indagine su un trafficante internazionale e quella – forse ancora più drammatica – di un’isola travolta da una ricchezza improvvisa, certamente, ma deteriorante. Così è iniziata la piaga della cocaina.

L’indagine fu affidata a José Lopes, ispettore della Polizia Giudiziaria di Ponta Delgada. Lopes era un investigatore esperto, con una memoria prodigiosa per i nomi e le connessioni del narcotraffico locale. In pochi giorni, seguendo le segnalazioni dei ritrovamenti e la notizia di un nuovo yacht ormeggiato nel porto di Rabo de Peixe, individuò Quinci come il principale sospettato. Lo sorvegliò per diversi giorni, fino all’8 giugno, quando sull’isola arrivò Vito Rosario Quinci, il nipote di Antonino. I due cercarono di recuperare la droga, ma scoprirono che la grotta era ormai vuota. La cocaina, liberata dalle correnti, aveva già raggiunto le spiagge. Con esse, le mani degli abitanti.

Il 20 giugno la polizia fece irruzione nello yacht e arrestò Quinci, trovandovi un chilo di cocaina e un dettagliato diario di bordo, che ricostruiva la rotta dal Venezuela alle Barbados, fino alle Azzorre. Quinci non oppose resistenza e parlò, quasi con ironica tranquillità. Tuttavia, dopo il primo interrogatorio, smise di collaborare. Negò tutto e sostenne di aver trovato la droga in mare. Presumibilmente per non compromettere ulteriormente se stesso o la famiglia.

La vicenda assunse presto i contorni del paradosso quando, il 1º luglio 2001, Quinci riuscì a evadere dal carcere di Ponta Delgada. Durante l’ora d’aria, si arrampicò sul muro di cinta, protetto da lenzuola avvolte intorno alle braccia per non ferirsi col filo spinato, e fuggì su una Vespa guidata da un complice. La polizia lo ritrovò solo due settimane dopo, nascosto in un capanno nella casa di un giovane. Le autorità lo arrestarono una seconda volta. Intanto, sull’isola, la vera catastrofe era già cominciata.

La cocaina nascosta da Quinci (almeno 700 chili, secondo il Guardian, anche se alcuni giornalisti portoghesi come Nuno Mendes ipotizzarono carichi fino a 3.000 chili) si era ormai diffusa in ogni angolo di São Miguel. La polizia riuscì a recuperare circa 500 chili, ma almeno 200 chili rimasero in circolazione, un’enormità per un’isola con poco più di 100.000 abitanti.

Il fenomeno esplose a Rabo de Peixe, il porto più povero e marginale dell’isola, dove la cocaina cominciò a essere venduta, scambiata e consumata a ritmi impressionanti. Per le più banali leggi del mercato, il prezzo precipitò. Quindi con 20 euro si provvedeva a circa 150 grammi. La cocaina divenne improvvisamente accessibile a chiunque. Sostituite alla parola “chiunque” soggetti quali umili pescatori, agricoltori in difficoltò, giovani indigenti, disoccupati sull’orlo del baratro, e otterrete la ricetta per il cataclisma sociale definitivo. La dipendenza collettiva travolse le isole Azzorre.

Il medico Mariano Pacheco, dell’ospedale di Ponta Delgada, ricordò in seguito che in quelle settimane “molti arrivavano in coma o con sintomi da infarto”. Si registrarono numerosi decessi. Alcuni abitanti cominciarono persino a usare la cocaina come moneta di scambio. Valida per pagare un pranzo, un paio di scarpe o un passaggio in auto. Altri la usavano per cucinare, confondendola con lo zucchero o la farina, in un grottesco segno del delirio collettivo che aveva colpito l’arcipelago.

Le testimonianze raccolte da Matthew Bremner per il Guardian raccontano una São Miguel trasformata in un microcosmo di eccessi e disperazione. “C’erano persone che consumavano un chilo di cocaina in un mese”, riferì un abitante. Altre che per disintossicarsi finirono nell’eroina, in un ciclo di dipendenza che avrebbe segnato la comunità per generazioni.

Il sociologo Mendes spiegò anni dopo che “la cocaina di Quinci” cambiò la struttura stessa dell’isola: alcuni si arricchirono improvvisamente, reinvestendo i guadagni in attività legali o immobiliari, ma molti di più finirono distrutti. Ancora oggi, a più di vent’anni di distanza, i programmi di disintossicazione nelle Azzorre fanno riferimento a quella tragedia del 2001. Bremner descrive un furgone che ancora oggi percorre le strade di Rabo de Peixe per distribuire metadone ai tossicodipendenti.

Quanto ad Antonino Quinci, la sua storia giudiziaria fu lunga e ambigua. Condannato a 11 anni di carcere per traffico internazionale di droga, nel 2008 fu nuovamente accusato, secondo l’ANSA, di dirigere dal carcere un traffico di stupefacenti in Sicilia.

La “cocaina di Quinci” rimase però nell’immaginario collettivo delle Azzorre. L’arrivo improvviso di centinaia di chili di cocaina purissima – un evento del tutto fortuito, nato da una mareggiata – cambiò tutto: la società, l’economia, persino la cultura locale. E così, quell’estate del 2001, un piccolo paradiso atlantico con ritmi cadenzati e tranquilli si trovò travolto da una valanga bianca. Chiamiamola piaga.