Il 2 dicembre 1943 Bari era una città-chiave per la strategia alleata. Dopo lo sbarco in Sicilia e la risalita della penisola, il porto pugliese era divenuto il principale snodo logistico per rifornire le truppe anglo-americane in Italia. Decine di navi attraccavano quotidianamente, stipate di carburante, armi, viveri e medicinali. La sua importanza non sfuggì ai tedeschi, che, pur in ritirata, pianificarono un colpo devastante per rallentare l’avanzata nemica. Un colpo che sarebbe passato alla storia come il terribile bombardamento di Bari.

L’attacco fu fulmineo e preciso. Più di 100 bombardieri della Luftwaffe scaricarono il loro carico esplosivo in pochi minuti, trasformando il porto in un inferno. Il fumo delle esplosioni oscurò il cielo, le navi affondavano una dopo l’altra, e le strade della città si riempirono di macerie e cadaveri. Gli storici hanno calcolato che l’80% del carburante destinato al fronte italiano andò perso in quella notte. Un colpo durissimo per gli Alleati. Non a caso la stampa militare americana definì subito Bari la “Little Pearl Harbor”, paragonandola all’evento del 1941.

In mezzo alle navi affondate c’era la SS John Harvey, un cargo americano che trasportava un carico speciale e altamente segreto: 2.000 bombe aeree cariche di iprite. Si trattava di una misura preventiva. Churchill, temendo che la Germania potesse ricorrere ad armi chimiche nella fase finale della guerra, aveva autorizzato lo stoccaggio in Europa di gas mostarda come deterrente. Tuttavia, la presenza di quelle armi a Bari non era stata comunicata nemmeno alle autorità italiane locali. Figuriamoci ai medici…

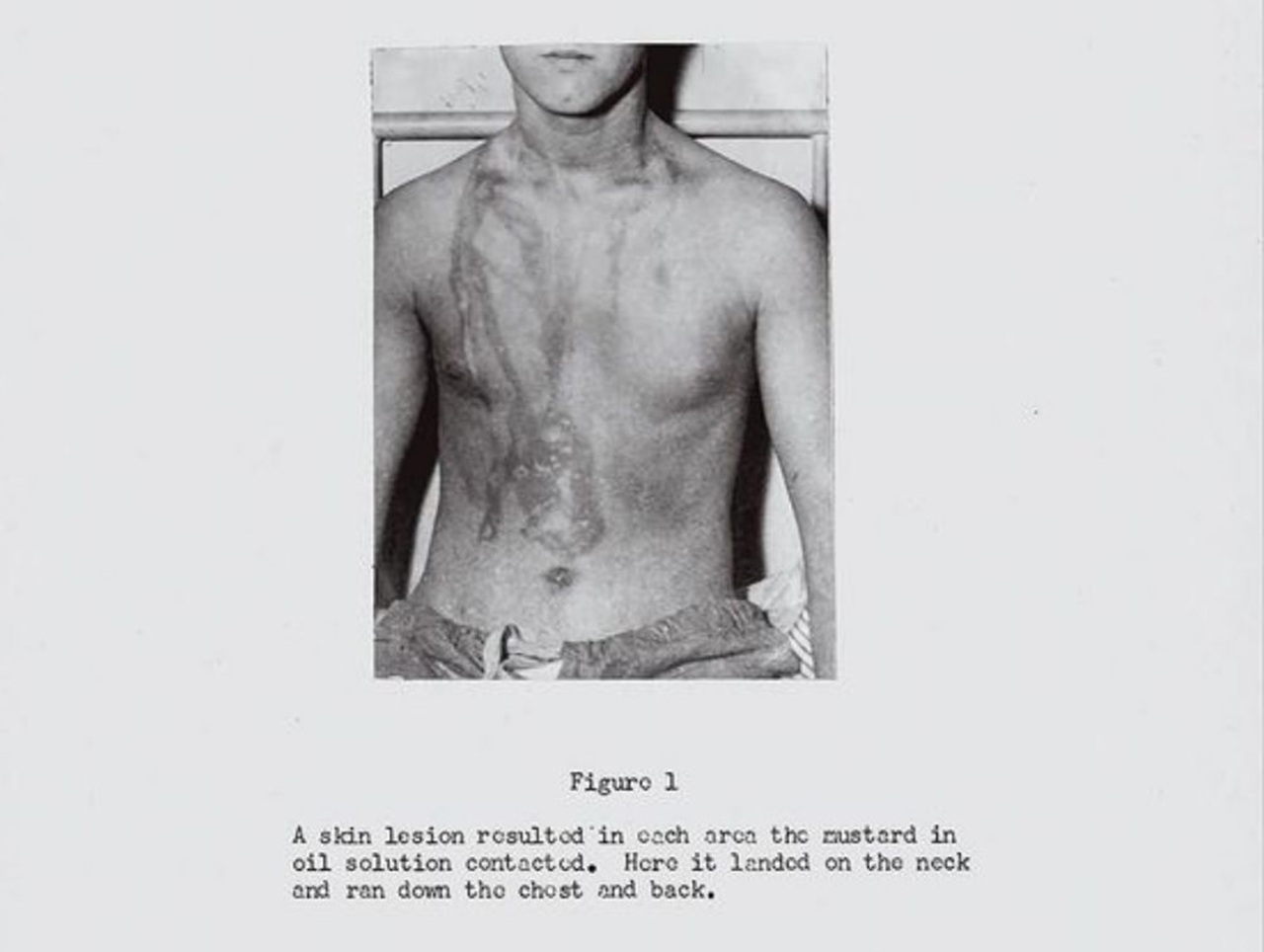

Quando le bombe esplosero, l’iprite si disperse nell’aria e nell’acqua del porto. All’inizio nessuno comprese cosa stesse succedendo. I soldati e i civili soccorsi nei giorni successivi mostravano sintomi mai visti, come ustioni che non cicatrizzavano, occhi gonfi e arrossati, insufficienza respiratoria, caduta improvvisa dei capelli, emorragie interne. I medici, all’oscuro del carico, brancolavano nel buio.

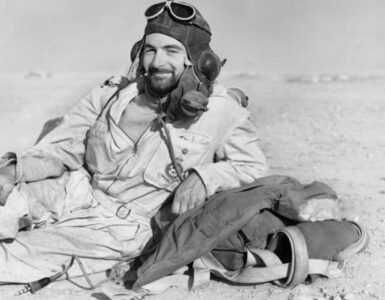

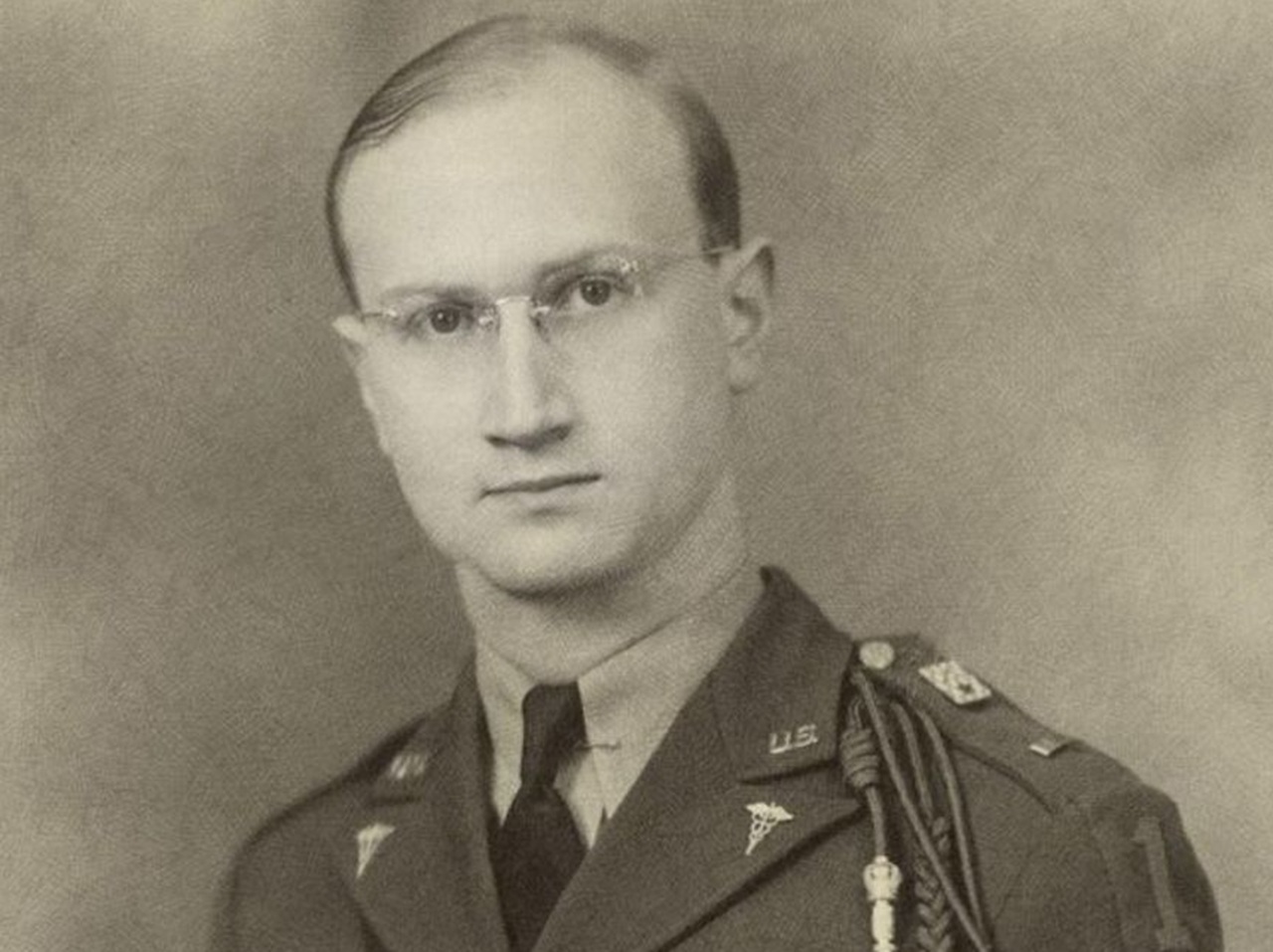

Fu allora che entrò in scena Stewart Francis Alexander, un giovane tenente colonnello medico dell’esercito statunitense, con formazione in chimica e tossicologia. Alexander venne inviato a Bari con un compito delicatissimo: scoprire la causa di quelle morti inspiegabili. In un clima di segretezza (gli Alleati temevano lo scandalo internazionale per la violazione delle convenzioni sulle armi chimiche), Alexander dovette lavorare quasi da investigatore.

Osservò i pazienti sopravvissuti al bombardamento di Bari; raccolse campioni di sangue e tessuto, condusse autopsie. Notò subito che non si trattava di semplici ustioni termiche. I danni interessavano in profondità la pelle, i polmoni e soprattutto il midollo osseo. La sua diagnosi fu chiara, perché doveva trattarsi di avvelenamento da iprite. La scoperta di Alexander non si fermò all’identificazione del gas. Analizzando i dati clinici, egli notò che i pazienti colpiti mostravano una drastica riduzione dei globuli bianchi e delle piastrine. L’iprite, in altre parole, aveva la capacità di distruggere le cellule ematopoietiche, cioè quelle che si dividono rapidamente per produrre sangue.

Quell’intuizione, nata in un contesto di morte e distruzione, apriva scenari imprevisti. Se una sostanza poteva sopprimere la proliferazione cellulare in modo così potente, forse poteva essere usata non solo come arma, ma come cura contro malattie caratterizzate da una crescita incontrollata delle cellule, come i tumori.

Al termine del conflitto, negli USA così come in Inghilterra studiarono i dati raccolti a Bari. Ricercatori come Goodman e Gilman (autori di un celebre manuale di farmacologia) iniziarono a sperimentare derivati dell’iprite, in particolare le mostarde azotate, su pazienti affetti da linfomi e leucemie. I risultati, pur parziali e inizialmente deludenti per la tossicità elevata, furono una svolta. Per la prima volta nella storia si dimostrava che era possibile ridurre un tumore con un farmaco. Da quelle sperimentazioni nacque la moderna chemioterapia oncologica, che dagli anni ’50 in poi si sarebbe evoluta in strategie sempre più complesse e mirate.

La vicenda del bombardamento di Bari resta uno degli episodi più emblematici del paradosso tra guerra e progresso scientifico. Sì, poiché se da un lato l’uso segreto dell’iprite fu un atto grave – che mise in pericolo non solo i militari ma anche la popolazione civile – è vero anche che dall’altro, le osservazioni cliniche nate da quella tragedia diedero avvio a una delle più importanti rivoluzioni della medicina del XX secolo.