Almanacco del 4 agosto, anno 1972: membri dell’organizzazione terroristica nota come Settembre Nero effettuano un attentato a danno dell’oleodotto SIOT. Le esplosioni avvengono intorno alle 3:30 del mattino, in località di Mattonaia, a San Dorligo della Valle, provincia di Trieste. Fortunatamente l’atto terroristico non causa morti, ma soli feriti – 17 per l’esattezza.

Nel 1972 il Medio Oriente era attraversato da tensioni costanti lo Stato d’Israele e i movimenti della resistenza palestinese, spesso ospitati e sostenuti da governi arabi come quello siriano, egiziano o giordano (e la Giordania ebbe un certo peso nella nascita e nell’evoluzione di Settembre Nero). L’Europa, e l’Italia in particolare, fungevano da palcoscenico geograficamente periferico ma politicamente cruciale di queste ostilità. Gli oleodotti rappresentavano obiettivi strategici, in quanto collegavano le rotte energetiche mediorientali con l’Europa delle industrie.

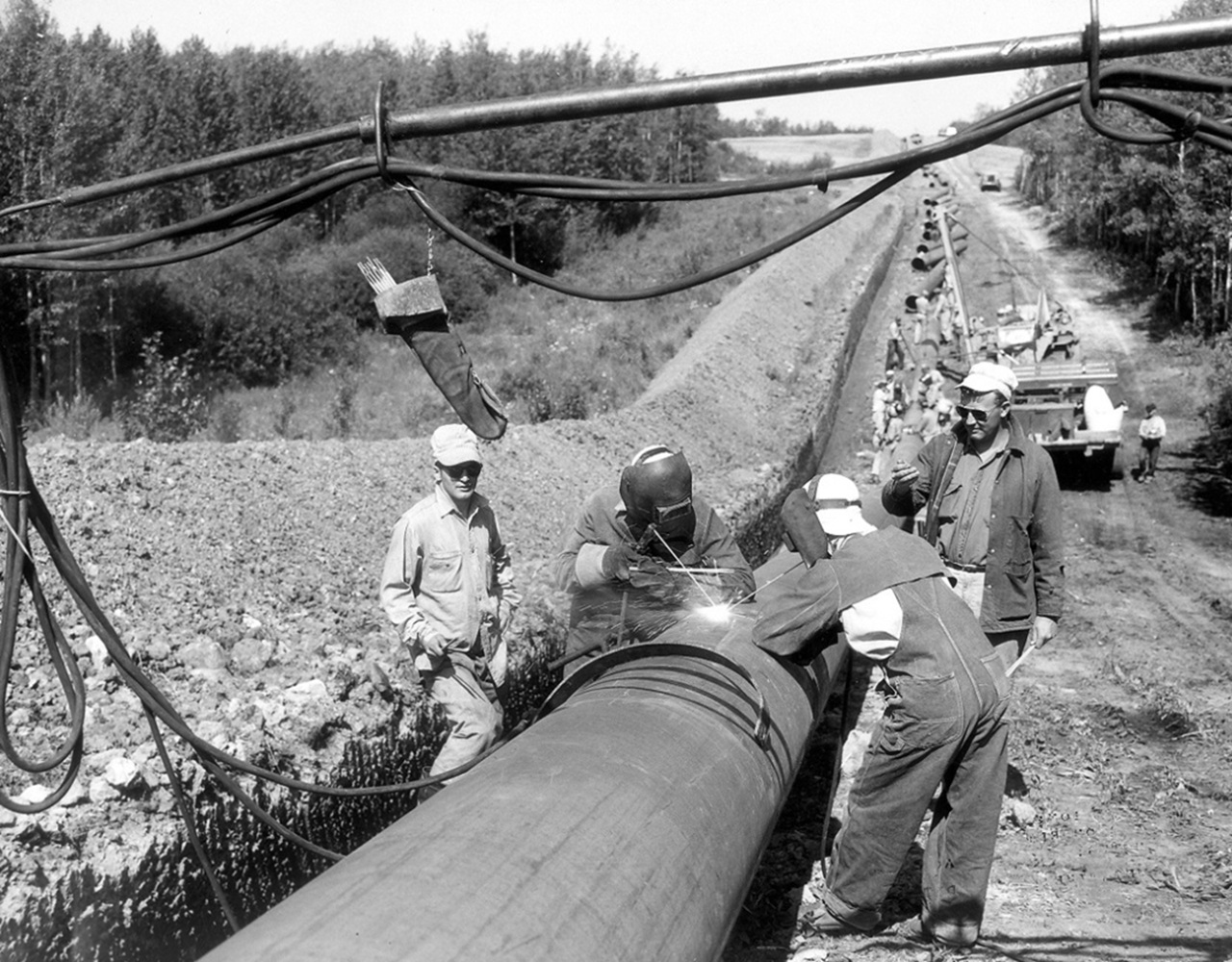

L’oleodotto SIOT, che corre da Trieste a Ingolstadt, in Baviera, costituiva (e tuttora costituisce) una delle infrastrutture energetiche più importanti dell’Europa centro-meridionale. Attaccarlo significava colpire non solo l’Italia, ma l’intera architettura energetica occidentale. Lo sappiamo noi, lo sapevano i vertici di Settembre Nero. L’organizzazione militante palestinese, fondata solo due anni prima su basi ideologiche fondamentalmente nazionaliste e antisioniste, annoverava già l’illustre assassinio del premier giordano Wasfi Tal (28 novembre 1971) e, di lì a qualche settimana, avrebbe reclamato la paternità del massacro di Monaco, di cui già si è detto in altre occasioni.

Prima dei tragici eventi di Monaco, il 4 agosto 1972 Settembre Nero colpì l’Italia, nel suo quadrante nord-est. Alle 3:15 del mattino, una prima carica esplosiva brillò a danno di una delle valvole del sistema di pompaggio. L’ordigno era stato mal posizionato e la cisterna n. 44, contenente oltre 31.000 metri cubi di greggio, riuscì a resistere allo scoppio. Ma nei dieci minuti successivi l’escalation fu rapidissima: altre tre cisterne esplosero, liberando nell’atmosfera e nei terreni circostanti decine di migliaia di tonnellate di petrolio. Le cisterne coinvolte, alcune delle quali contenevano fino a 69.000 m³ di liquido infiammabile, si incendiarono una dopo l’altra.

Le fiamme raggiunsero i 150 metri di altezza, mentre le colonne di fumo si levarono per oltre 6 km nel cielo terso di quella mattina estiva. I giornali lo chiamarono “Il Grande Fuoco“. Il fatto che non spirasse la bora – il vento che dalle parti di Trieste conoscono fin troppo bene – fu determinante. L’assenza dello stesso evitò sia la propagazione dell’incendio sia fenomeni di piogge acide immediate.

La risposta delle squadre antincendio fu rapida, anche se un minimo complessa. Vigili del fuoco accorsero da tutto il Friuli-Venezia Giulia, oltre che dal Veneto e perfino dalla regione Lombardia. Nel frattempo i tecnici dell’oleodotto transalpino attuarono il piano di emergenza pompando quanto più greggio possibile verso la Baviera per evitare che altre cisterne esplodessero. Ci vollero quattro giorni per domare completamente le fiamme. A conti fatti, andarono in fumo circa 160.000 tonnellate di petrolio. Un dispaccio da Damasco, pervenuto due giorni dopo, rivendicò l’azione a nome di Settembre Nero.

Le indagini portarono all’identificazione di quattro individui: Mohamed Boudia (considerato la mente dell’operazione), Chabane Kadem e due cittadine francesi affiliate al movimento, Marie-Thérèse Lefebvre e Dominique Jurilli. Tutti furono condannati in contumacia a 22 anni di carcere. Tuttavia, la pena fu drasticamente ridotta in appello a 6 anni. Questo con la derubricazione dell’accusa da “tentata strage” a “incendio doloso”. Nessuno scontò effettivamente la pena. Ancora oggi ci si chiede il perché.

Devastanti a dir poco furono gli effetti sull’ambiente dopo quel 4 agosto ’72. Pensate al calore sprigionato, ai residui carboniosi, alle particelle tossiche disperse nell’atmosfera e, soprattutto, pensate all’inquinamento del suolo che ha segnato il territorio in modo duraturo. Gli addetti stoccarono i terreni contaminati nella cavità del Pozzo dei Colombi, una profonda grotta nei pressi di Basovizza. La decisione fu abbastanza infelice, dato che contribuì a compromettere gravemente le falde acquifere e il sottosuolo della zona.