Almanacco del 30 settembre, anno 1744: nel contesto della guerra di successione austriaca, gli eserciti di Francia e Spagna sconfiggono nella battaglia di Madonna dell’Olmo (altresì detta battaglia di Cuneo) un contingente armato del Regno di Sardegna. La battaglia prese il nome da Madonna dell’Olmo, frazione di Cuneo. A mio parere l’episodio può risultare alquanto interessante. Si tratta chiaramente di una vicenda marginale della grande guerra europea, ma mette in evidenza una questione: le difficoltà delle grandi potenze europee – Francia e Spagna in questo caso – nel misurarsi con un piccolo Stato come il Regno di Sardegna. Quest’ultimo, sfruttando abilmente il territorio alpino e la resistenza delle sue piazzeforti, riuscì a rovesciare a proprio vantaggio una situazione inizialmente disperata.

Piccolo passo indietro, perché Francia, Spagna, Regno di Sardegna (indirettamente anche l’Arciducato d’Austria) arrivarono ad incrociare spade e moschetti? Francia e Spagna volevano espandere la loro influenza in Italia approfittando della crisi dinastica aperta dalla morte di Carlo VI d’Asburgo, mentre il Regno di Sardegna di Carlo Emanuele III e l’Arciducato d’Austria difendevano lo status quo e i propri domini piemontesi e lombardi. La battaglia di Madonna dell’Olmo fu dunque il risultato dello scontro tra le ambizioni espansionistiche borboniche e la resistenza sabaudo-asburgica sul fronte alpino.

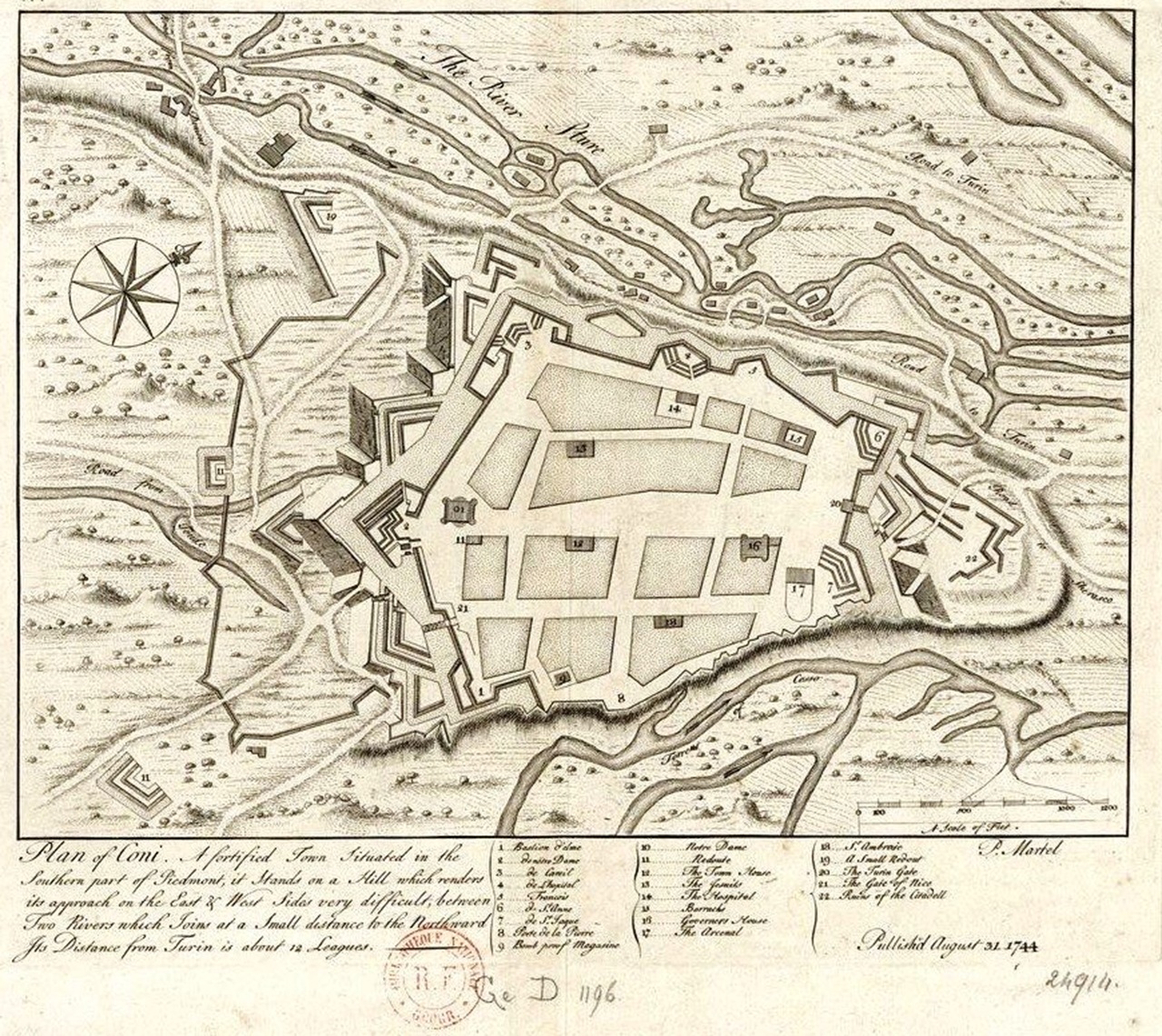

Dopo aver conquistato Demonte il 17 agosto 1744, l’armata franco-spagnola al comando del principe di Conti e del marchese de La Mina scese lungo la valle Stura e puntò verso Cuneo, considerata una delle chiavi strategiche del Piemonte. La città era difesa dal barone von Leutrum, che organizzò febbrilmente la guarnigione: circa 3.200 uomini, con un imponente arsenale di artiglieria e viveri accumulati per resistere a un lungo assedio.

Le operazioni franco-spagnole iniziarono solo il 12 settembre, in ritardo per contrasti tra i comandanti alleati. Nel frattempo, le azioni di guerriglia delle milizie sabaude logorarono le linee di comunicazione. Essi colpivano convogli e depositi nelle valli alpine, rendendo sempre più precaria la situazione logistica degli assedianti.

Il re Carlo Emanuele III, deciso a rompere l’assedio, mosse da Saluzzo il 26 settembre con circa 25.000 uomini, tra cui 4.000 austriaci alleati. A causa del maltempo, l’esercito piemontese giunse in vista di Cuneo soltanto il 29. I franco-spagnoli, ben informati dei suoi movimenti, fortificarono il convento della Madonna dell’Olmo e una cascina vicina, punti strategici lungo la strada per Saluzzo.

Il 30 settembre, pur senza voler impegnarsi in uno scontro campale, l’armata sabauda finì per essere trascinata in battaglia. Gli attacchi iniziali furono improvvisati e respinti: la cavalleria francese contrattaccò sulla destra, sbaragliando il reggimento Tarentaise e decimando l’Audibert. Solo l’intervento delle Guardie, trincerate in alcune cascine, evitò il disastro.

La battaglia si protrasse per ore in un alternarsi di cariche e contrattacchi, con episodi di notevole valore da entrambe le parti. Lo stesso principe di Conti venne ferito e perse due cavalli sotto di sé. Alla sera, però, nessuno dei due eserciti poteva vantare un successo decisivo. Dopo un’ultima sortita contro i magazzini di Borgo San Dalmazzo, Carlo Emanuele ordinò la ritirata. Le perdite sabaude ammontarono a circa 4.385 uomini, mentre quelle nemiche furono minori ma comunque pesanti.

Formalmente, la giornata era stata favorevole a francesi e spagnoli, che avevano mantenuto le posizioni. Ma in realtà la loro situazione si era aggravata. Questo perché le truppe erano stremate, le linee di rifornimento fragili e, pochi giorni dopo, un’alluvione distrusse i ponti, isolando il campo d’assedio.

L’8 ottobre una colonna di 900 piemontesi riuscì a entrare a Cuneo, seguita due giorni dopo da altri 500 uomini: la guarnigione, rianimata, intensificò le sortite notturne. I franco-spagnoli, ormai privi di viveri e con appena 15 cannoni ancora funzionanti, non potevano più sostenere l’assedio. Il 21-22 ottobre decisero di ritirarsi, lasciando Cuneo libera. Il filosofo Voltaire, commentando l’esito della campagna, scrisse una frase rimasta celebre:

«…è quasi sempre il destino di chi va in guerra nelle Alpi senza padroneggiarne il territorio; di perdere il loro esercito anche nella vittoria».

Questa osservazione coglie in pieno la dinamica della battaglia di Madonna dell’Olmo. Il 30 settembre i franco-spagnoli ottennero un successo tattico, ma furono incapaci di piegare la resistenza di Cuneo e di controllare le difficili vie alpine. Dunque optarono per la ritirata, con l’intera campagna 1744 che si trasformò in un fallimento strategico.