Almanacco del 28 ottobre, anno 1922: il PNF mette in atto la cosiddetta “marcia su Roma”, manifestazione eversiva con il dichiarato obiettivo di rovesciare l’ordine costituito e instaurare un governo estremista di destra, guidato dal Duce. Il colpo di Stato si concluse due giorno dopo con un esito gradito al movimento fattosi partito. Re Vittorio Emanuele III incaricò B. M. di mettere in piedi un nuovo esecutivo, concretizzando la nascita del regime dittatoriale. Quanto mai necessario sottolineare un concetto: dietro quell’apparente atto di forza si celava, in realtà, una strategia politica raffinata. Figlia, quest’ultima, di un intreccio di violenza, opportunismo e calcolo istituzionale, che mise in luce le fragilità profonde dello Stato liberale italiano.

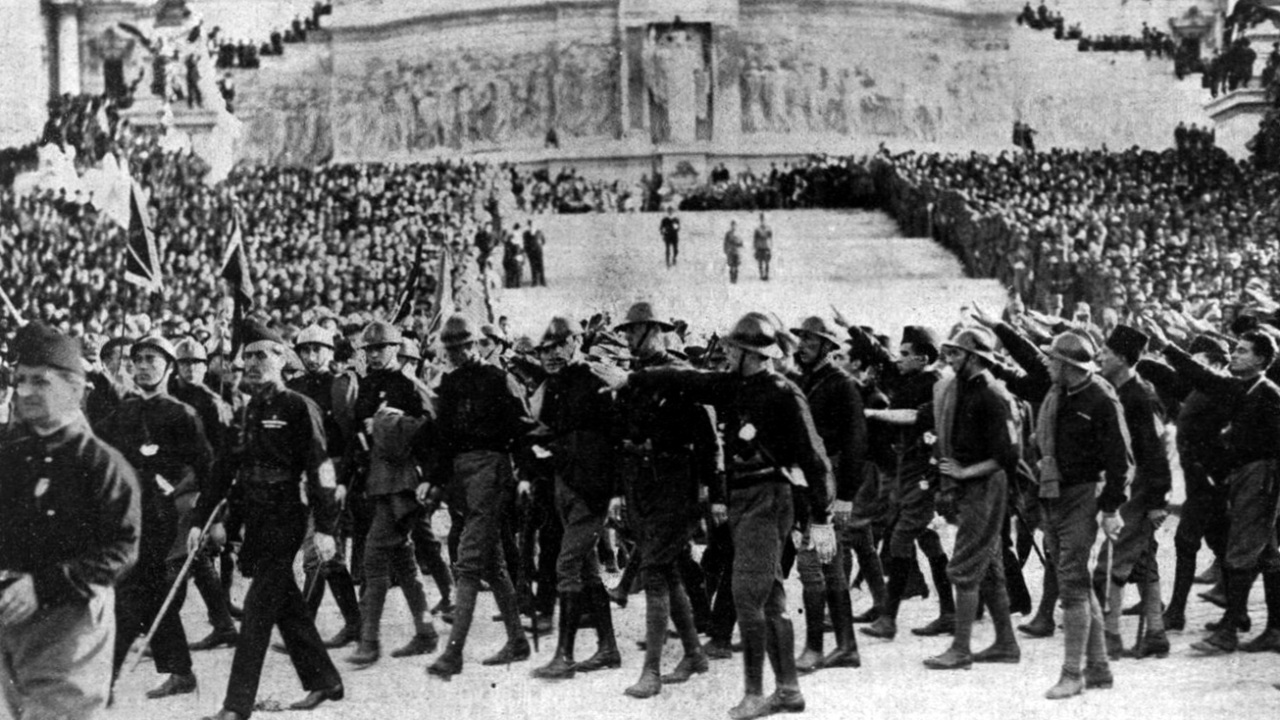

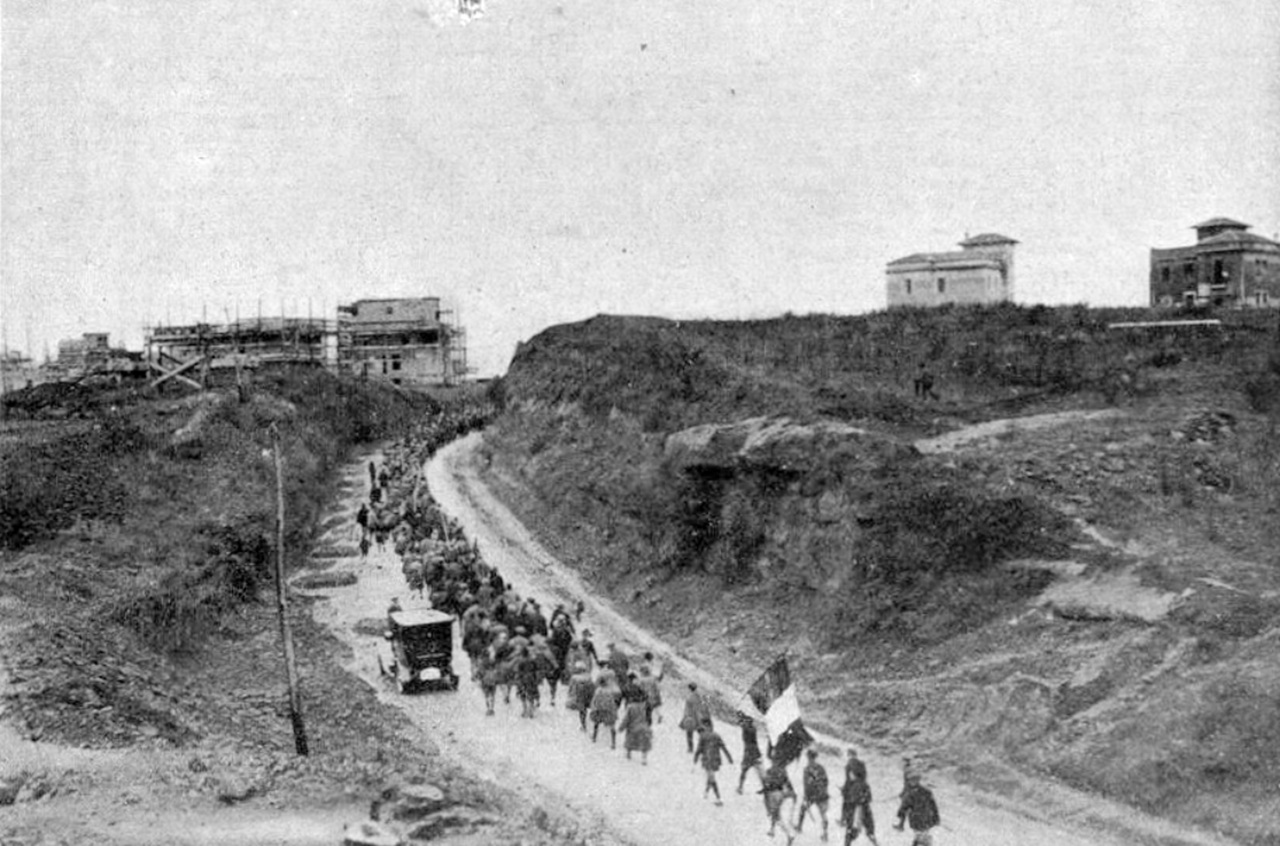

All’alba del 28 ottobre, migliaia di squadristi f.isti, circa 16.000, provenienti per lo più dalla Toscana e dall’Italia centro-settentrionale, erano radunati nei pressi della capitale, pronti a marciare su Roma. Vestiti con camicie nere, male armati e male equipaggiati, credevano di essere protagonisti di un’epopea nazionale destinata a rovesciare il governo e a instaurare un nuovo ordine politico. In realtà, la loro forza militare era assai modesta. M., dal canto suo, era perfettamente consapevole che un vero assalto alla capitale sarebbe stato suicida. La “marcia su Roma”, quindi, non doveva essere una battaglia, ma una dimostrazione di potenza, un gesto teatrale capace di costringere lo Stato liberale ad arrendersi senza combattere.

Per comprendere la portata di ciò che accadde quel giorno, bisogna risalire al clima politico e sociale dei primi anni ’20. L’Italia usciva distrutta dalla Prima guerra mondiale, lacerata da tensioni economiche, disoccupazione e conflitti sociali. Il Biennio rosso (1919-1920), con scioperi, occupazioni di fabbriche e agitazioni contadine, aveva terrorizzato la borghesia e le classi dirigenti, convinte che il paese stesse scivolando verso la rivoluzione socialista. In questo contesto, il f.ismo di M. si presentò come un argine al disordine, un movimento che prometteva disciplina, patriottismo e azione contro l’immobilismo dello Stato liberale. Gli squadristi, spesso ex combattenti e reduci delusi, divennero il braccio armato di questa reazione. Incendiarono sedi di partiti socialisti, assalirono cooperative, giornali e circoli operai, imponendo con la violenza la propria egemonia nelle campagne e nelle città.

Nel 1921, il f.ismo entrò nelle istituzioni attraverso i Blocchi nazionali di Giolitti, ottenendo 35 seggi alla Camera. Da movimento antipartitico, divenne così forza integrata della politica nazionale. E nel 1922, mentre il numero degli iscritti cresceva vertiginosamente, M. comprese che era giunto il momento di puntare più in alto. Bisognava agguantare il potere. La strategia fu duplice. Da un lato incoraggiava la retorica rivoluzionaria, lasciando credere ai militanti che la marcia avrebbe rovesciato lo Stato. Dall’altro cercava il consenso dei moderati, dei monarchici e dell’esercito, rassicurandoli sulla volontà di mantenere l’ordine e di preservare la monarchia.

La decisione di organizzare la marcia venne presa nel congresso di Napoli, il 24 ottobre 1922. Davanti a decine di migliaia di camicie nere, M. pronunciò un discorso che suonò come una dichiarazione di guerra al governo di Luigi Facta: «Il nostro programma è semplice: vogliamo governare l’Italia!».

Mentre gli squadristi si preparavano a muoversi verso Roma, il governo proclamò lo stato d’assedio per fermarli. Ma qui si consumò la svolta decisiva: il re Vittorio Emanuele III, la mattina del 28 ottobre, rifiutò di firmare il decreto.

La scelta del sovrano è uno dei punti più controversi della storia italiana. Le interpretazioni sono molteplici. Alcuni storici ritengono che il re temesse una guerra civile e preferisse evitare il sangue. Altri ipotizzano che fosse convinto delle simpatie filof.iste presenti nell’esercito, che avrebbe potuto disobbedire a un ordine di repressione. Altri ancora sostengono che il monarca fosse preoccupato per la propria posizione dinastica: suo cugino, il duca d’Aosta, godeva di forti simpatie tra i militari e presso gli ambienti f.isti, e un eventuale fallimento della monarchia avrebbe potuto costargli il trono. Qualunque fosse la motivazione, il risultato fu chiaro. Con la revoca dello stato d’assedio, lo Stato liberale italiano decise di non difendersi.

Il 29 ottobre B. M. ricevette un telegramma in cui Vittorio Emanuele III lo convocava a Roma per affidargli la formazione del nuovo governo. Egli partì quella sera stessa da Milano, salendo sul treno che lo avrebbe portato nella capitale.

L’ingresso dei f.isti a Roma, il giorno seguente, fu più una parata che una conquista. L’esercito non oppose resistenza, le istituzioni si piegarono, e M., in giacca nera e con l’aria di un uomo vittorioso ma calcolatore, assunse la carica di presidente del Consiglio. Eppure, la violenza non mancò. Nei giorni immediatamente successivi, le bande di camicie nere si scatenarono nella capitale contro i quartieri popolari e le sedi dei partiti antifascisti. A San Lorenzo, Borgo Pio, sulla Nomentana e alla Trionfale si combatterono duri scontri con la popolazione. Gli oppositori resistettero, ma alla fine il prezzo fu alto: 22 morti e decine di feriti.

Il 16 novembre M., da poco nominato capo del governo, si presentò alla Camera e pronunciò il suo primo grande discorso, il discorso del Bivacco. Le sue parole, passate alla storia, avevano il tono ambiguo e minaccioso del politico che finge di rispettare la legalità mentre ne prepara la distruzione:

«Signori, quello che io compio oggi, in questa Aula, è un atto di formale deferenza verso di voi e per il quale non vi chiedo nessun attestato di speciale riconoscenza […]. Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stravincere. Mi sono imposto dei limiti. Mi sono detto che la migliore saggezza è quella che non ci abbandona dopo la vittoria. Con 300.000 giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti ad un mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il F.ismo. Potevo fare di questa aula sorda e grigia un bivacco di manipoli: potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di f.isti. Potevo: ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto».

Con quella frase il Duce sanciva la fine del liberalismo italiano. Dopo il 28 ottobre 1922, nulla sarebbe stato più lo stesso. Nel giro di pochi anni, il Parlamento sarebbe stato ridotto al silenzio, i partiti soppressi, la stampa imbavagliata, e la monarchia ridotta a semplice ornamento di un regime brutale e totalitario.