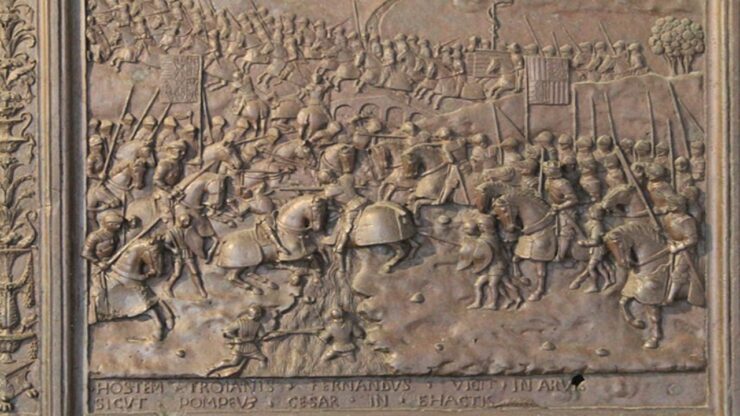

Almanacco del 19 agosto, anno 1462: nelle campagne del Subappennino Dauno si svolge la Battaglia di Troia. Esulando dal campo dell’epica, la Troia di cui parliamo oggi non è quella che viene assediata da Menelao e dalla sua compagine. Non c’è nessun Paride e nessuno scontro fra Ettore e Achille. Siamo nel Regno di Napoli e ad affrontarsi sono Angioini e Aragonesi.

Nella parte settentrionale della Puglia, in una zona collinare subappenninica, in quell’agosto del 1462 qualcosa si muoveva. Era l’esercito di Ferrante D’aragona, noto anche come Don Ferrando, re di Napoli dal 1454 al 1498. Ma perché si trovava lì? Semplice, perché a contendergli quel trono che mantenne per ben 44 anni c’era un certo Giovanni d’Angiò-Valois.

Noto anche come Giovanni II d’Angiò, parliamo di un uomo che fu duca di Calabria, duca di Lorena e principe di Gerona. E allora quali mire aveva su Napoli e perché? Giovanni d’Angiò era figlio di Renato d’Angiò (del quale vi risparmiano l’ancora più lungo curriculum di titolo nobiliari), ex re di Napoli dal 1435 al 1442. Praticamente il predecessore di Alfonso, prima che il trono passasse di mano.

Ma i più accorti si rendono facilmente conto che c’è un altro passaggio cruciale da denocciolare: come passò il trono dagli Angioni agli Aragonesi? Tralasciando tutte le intricate questioni di discendenze, parentele e alleanza varie, passiamo subito al sodo. Nel 1442, dopo un accesso scontro. Alfonso V d’Aragona, detto “il Magnanimo”, sconfisse militarmente le forze angioine.

Subito dopo entrò trionfalmente a Napoli e unificò sotto la Corona d’Aragona il Regno di Napoli e la Sicilia. Finalmente possiamo arrivare nuovamente all’argomento odierno, ovvero la Battaglia di Troia. Ancora 20 anni dopo il trionfo del Magnanimo, gli animi non si erano placati e gli scontri tra i due casati continuavano. Dopo 6 ore di battaglia si ebbe lo stesso esito di due decenni prima: vinsero gli aragonesi.

Il trono rimaneva saldamente in mano alla famiglia spagnola, che rafforzava la propria posizione anche rispetto ai baroni. Ultimo elemento da aggiungere è infatti che, oltre ai vecchi malumori passati, motivo scatenante del conflitto fu anche la rivolta baronale contro gli aragonesi, che la domarono e strinsero maggiormente la presa sul regno di Napoli.