L’antichità, bella e impossibile, ma solo all’apparenza. Sì, perché l’evo antico è quel lungo arco di tempo in cui di cose belle – per uno che giudica a più di due millenni di distanza, sia chiaro – e apparentemente implausibili ne sono accadute a palate. Di tante non conosciamo neppure l’esistenza, ma di altre, narrate da celebri autori, sappiamo più di qualche semplice accenno. Come quella volta in cui Padova, centro vitale della civiltà veneta, si oppose militarmente ad una spedizione guidata da Cleonimo. Non uno qualunque, visto che di mestiere faceva il comandante-razziatore, ma che nelle vene aveva il sangue reale spartano.

Siamo alla fine del IV secolo a.C. e il principe Cleonimo di Sparta, personalmente a capo di una flotta da guerra, raggiunge le coste italiche. Domanda: perché? Per rispondere al quesito, devo fornire altre due informazioni di contesto. La prima è di carattere biografico. Il principe Cleonimo era il figlio cadetto del longevo re di Sparta Cleomene. Quest’ultimo venne a mancare nel 309 a.C. Scelse come successore al trono degli Agìadi (la dinastia regnante, storicamente avversa agli Euripontidi, ricordate?) suo nipote, e non il povero figlio, il quale, con la coda fra le gambe, cercò fortuna distante dal Peloponneso.

Seconda informazione di contesto. Caso volle che proprio in quegli anni la polis di Taranto, amata colonia spartana, chiese aiuto alla genitrice ellenica per combattere i Lucani. Se vi si sono accese delle spie, è perché l’evoluzione di questa storia magari già la conoscete. È quella in cui Pirro alla fine le prende da Roma. Ma qui siamo un passetto indietro nel tempo, in un periodo in cui i Lucani chiesero l’aiuto armato della città egemone nel Lazio, che però, per una volta, risolse la disputa con la diplomazia.

Prima che ciò avvenisse, Cleonimo aveva già predisposto un piano di guerra. Ciò lo condusse ad incrociare spade e scudi con i manipoli della Repubblica Romana e, nel 302 a.C., a perdere a sud di Bari. In Puglia il principe spartano cercò ricchezza, ma raccolse solo amare sconfitte. Non si diede per vinto, dato che ordinò ai suoi sottoposti di risalire l’Adriatico, doppiando il capo di Brindisi, per poi riversarsi sulle pianure della Venetia.

Il contingente navale spartano navigò verso nord tagliando di netto il Mar Adriatico. La paura era duplice: quella di incappare nei pirati Illiri, asserragliati sulla costa balcanica; e poi quella di bloccarsi da qualche parte sul litorale italico, privo di porti adeguati.

Dopo giorni di rotta settentrionale, gli Spartani avvistarono gli acquitrini oltre la laguna veneta. Sapevano che c’era vita, ma le loro conoscenze erano davvero limitate. Così mandarono avanti degli esploratori, i quali riportarono indietro la pelle, oltre a preziose informazioni: dopo le paludi, c’erano le pianure, e dopo queste le colline. Molto probabilmente si trattava di terre floride, abitate, ma da gente facilmente soggiogabile; pensò Cleonimo.

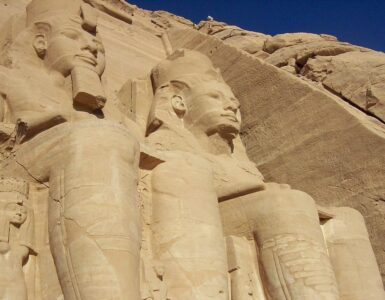

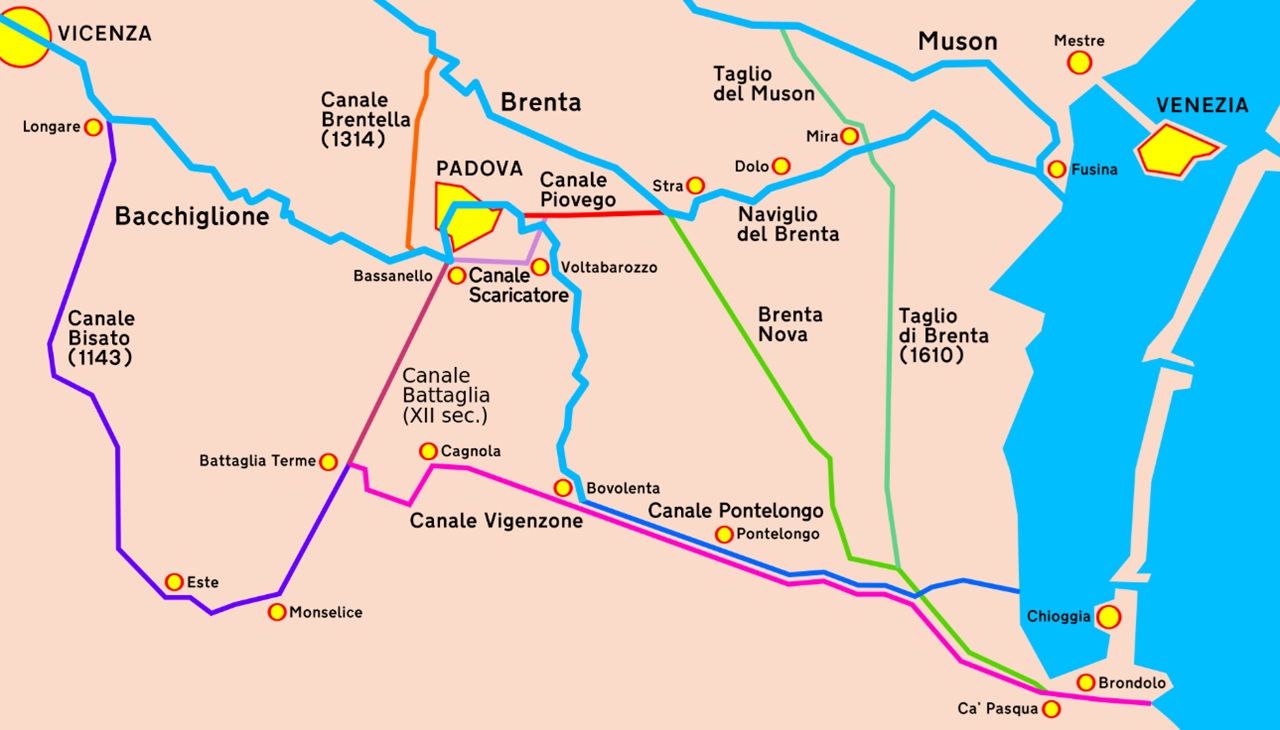

Gli Spartani individuarono la foce di un fiume profondo, in cui poter attraccare le navi più grosse, per poi proseguire col naviglio. Il fiume era noto ai Greci col nome di Medoaco, oggi invece lo chiamiamo Brenta. Il corso d’acqua, allora come nel presente, attraversava il territorio della città di Padova, centro di rilievo della civiltà veneta.

I Veneti (anche detti Paleoveneti) erano una popolazione italica, parlante una lingua imparentata con il latino e dotata di un sistema di scrittura alfabetica simile all’etrusco. La loro era una cultura finissima, di cui oggi abbiamo qualche sporadica testimonianza. Questo gli Spartani non lo sapevano, o comunque, mossi dalla supponenza, facevano finta di non saperlo.

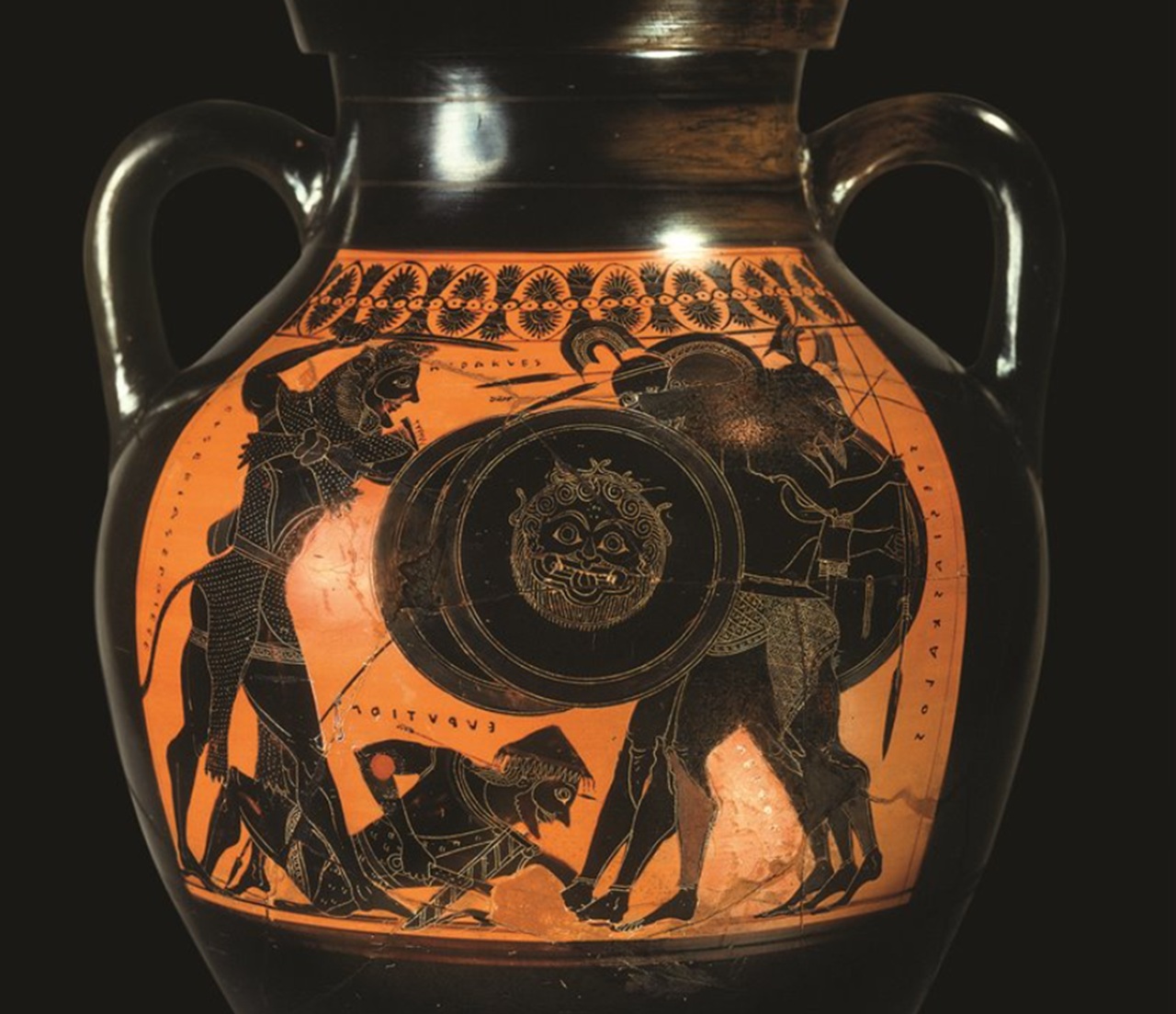

Insomma, il nobile Cleonimo percorse il Brenta fino ad arrivare a 30 km da Padova. I suoi uomini razziarono il più possibile, mettendo a ferro e fuoco la campagna padovana. La notizia raggiunse subito la città e la sua popolazione. Tutti i Veneti maschi abili alle armi si prepararono a respingere l’invasore. Non lo fecero alla rinfusa, ma seguendo un piano di battaglia a dir poco lungimirante. I Padovani divisero l’esercito in due blocchi: il primo avrebbe fronteggiato i Lacedemoni in aperta campagna; il secondo avrebbe fatto più strada, con l’obiettivo di impossessarsi delle imbarcazioni leggere lasciate sul Brenta.

Il primo esercito sconfisse gli Spartani e costrinsero quest’ultimi alla rotta. Immaginate le facce degli opliti quando, tornati al campo base, notarono come un’altra colonna di Veneti li aveva preceduti. Ci fu un secondo massacro; i pochi che sopravvissero raccontarono che il grosso della flotta spartana si trovava 3 km a sud, ormeggiata alla foce del fiume. Dunque i guerrieri di Padova attaccarono per una terza ed ultima volta, annientando il battaglione spartano. Tante navi in fuga s’incagliarono sul fondale lagunare, condannando alla morte e alla prigionia i suoi marinai. Il principe Cleonimo si salvò per un pelo e tornò miracolosamente nella Laconia. Non tornò che un quinto degli uomini che componevano il suo seguito.

Tito Livio – padovano di nascita che, assieme a Diodoro Siculo, racconta gli eventi a tre secoli di distanza – ci dice che i Padovani celebrarono l’impresa nei decenni, anzi, nei secoli a venire. Ancora alla fine del I secolo a.C. quando Patavium era un municipio romano a tutti gli effetti, i suoi abitanti festeggiavano il successo ottenuto contro gli invasori spartani con delle rievocazioni sul Brenta. Bello e impossibile, ma solo all’apparenza.