Almanacco del 6 ottobre, anno 1976: la Thailandia cade nella spirale della bruta violenza, ha luogo infatti il massacro dell’Università Thammasat. Quel triste giorno, il 6 ottobre, nel cuore di Bangkok, polizia e gruppi paramilitari di estrema destra scatenarono una repressione brutale contro migliaia di studenti che protestavano pacificamente all’interno del campus universitario e nella vicina piazza Sanam Luang. Il pretesto ufficiale fu l’accusa di lesa maestà contro alcuni manifestanti. Le radici dell’episodio affondavano in un intreccio di tensioni politiche, sociali e ideologiche maturate nel Paese a partire dal 1973.

Si tratta di una pagina di storia contemporanea spesso ignorata dalla storiografia occidentale, per motivi che purtroppo facilmente immaginiamo. Lontananza geografica, oltre che culturale, e un velo di involontaria sottostima degli eventi, sono gli ingredienti perfetti di una ricetta dal sapore amaro, come è amara la tendenza – nostra e del mondo occidentalocentrico – a passare oltre quando le questioni sono lontane migliaia di chilometri e sembrano non poterci neppure sfiorare. Detto ciò, cerchiamo di capire cosa accadde precisamente in Thailandia.

Nel 1973 una vasta mobilitazione popolare aveva costretto alla fuga il dittatore militare Thanom Kittikachorn, ponendo momentaneamente fine al regime autoritario e aprendo una fase di liberalizzazione politica. Gli studenti, i sindacati e ampi settori della società civile divennero protagonisti della vita pubblica, dando voce a rivendicazioni democratiche e sociali. Tuttavia, questa stagione di apertura allarmò le élite tradizionali thailandesi (ad esempio la monarchia, l’esercito e i settori conservatori collegati). Queste temevano un’infiltrazione comunista in un contesto regionale segnato dalla vittoria dei movimenti rivoluzionari in Vietnam, Laos e Cambogia.

Il ritorno dall’esilio di Thanom nel settembre del 1976 fu la scintilla che fece esplodere la tensione. L’ex dittatore si fece ordinare monaco nel tempio reale di Wat Bowonniwet, con la protezione delle milizie di destra. Si percepì il gesto come una sfida diretta dai movimenti studenteschi. Le proteste si intensificarono, con sit-in e manifestazioni all’Università Thammasat.

In quegli anni erano sorte e si erano consolidate diverse organizzazioni paramilitari, addestrate e armate con il sostegno dell’esercito e della polizia, spesso con il supporto indiretto degli Stati Uniti nell’ambito della lotta al comunismo:

- Il movimento Nawaphon, con circa 50.000 aderenti, promuoveva un fervente anticomunismo e contava tra i suoi sostenitori figure di spicco del mondo politico e giudiziario.

- I Gaur Rossi (Krating Daeng), formati soprattutto da studenti di scuole professionali, agivano come forza d’urto nelle strade, provocando e attaccando i movimenti di sinistra.

- Gli Scout del Villaggio, inizialmente nati in ambito rurale, erano divenuti uno strumento di mobilitazione di massa capace di coprire capillarmente gran parte del territorio.

Queste milizie, paragonate da alcuni studiosi alle squadracce dei regimi totalitari europei degli anni ’20 e ’30, costituivano un braccio armato del conservatorismo thailandese e furono decisive negli eventi del 6 ottobre.

Alla fine di settembre, circa 4.000 studenti si radunarono a Sanam Luang, spostandosi poi all’interno del campus di Thammasat. Le tensioni raggiunsero il culmine quando, il 5 ottobre, alcuni quotidiani pubblicarono la foto di una messinscena teatrale organizzata dai manifestanti per denunciare il linciaggio di due sindacalisti. L’immagine mostrava un finto impiccato che, secondo la propaganda governativa, somigliava al principe ereditario Vajiralongkorn. L’accusa di lesa maestà fu immediata e fornì il pretesto per l’attacco.

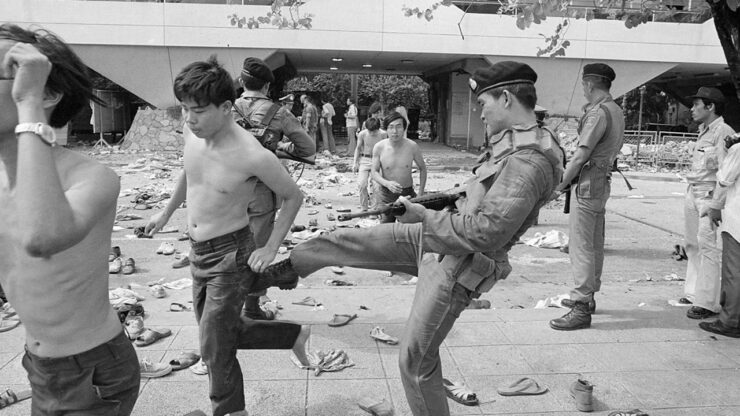

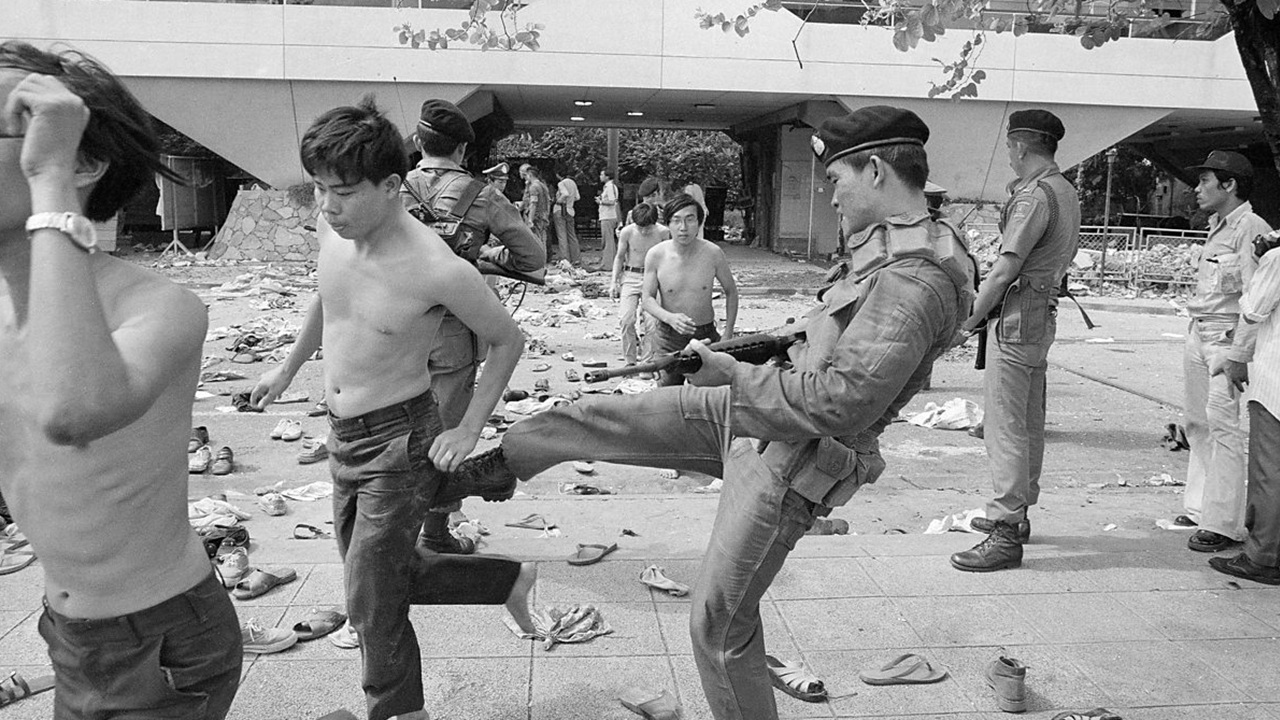

Alle prime ore del 6 ottobre, polizia e paramilitari circondarono l’università. Verso le 11 del mattino, dopo aver abbattuto i cancelli, irruppero nel campus: fu un’ondata di violenza inaudita. Gli uomini in uniforme presero a fucilate gli studenti, li percossero, bruciarono vivi, impiccarono agli alberi. Chi tentava di fuggire gettandosi nel fiume Chao Phraya veniva colpito dalle armi da fuoco. Alcuni corpi furono mutilati davanti alla folla.

Il settimanale TIME descrisse la scena come un “incubo di linciaggi e bruciature”. Secondo le cifre ufficiali morirono 46 persone, ma testimoni e volontari dell’Associazione di Beneficenza Cinese riferirono di oltre 100 cadaveri cremati in fretta e furia. Più di 1.000 giovani finirono sotto arresto, o comunque denudati, umiliati e torturati.

Quello stesso pomeriggio, il governo civile guidato da Seni Pramoj fu costretto alle dimissioni e l’esercito prese il potere con un colpo di Stato. La giunta militare, guidata dall’ammiraglio Sangad Chaloryu, nominò come primo ministro Thanin Kraivichien, un magistrato ultraconservatore e anticomunista, che instaurò uno dei governi più repressivi nella storia della Thailandia.

Partiti politici sciolti, stampa censurata, arresti di massa e una durissima campagna contro gli studenti e i sindacalisti caratterizzarono il suo breve mandato. Molti sopravvissuti al massacro si unirono alla guerriglia comunista nelle campagne, intensificando la guerra interna.

Il regime di Thanin durò appena un anno, sostituito nel 1977 da una nuova giunta che adottò una linea più moderata. Tuttavia, il massacro segnò profondamente la società thailandese: centinaia di giovani intellettuali abbandonarono la città per rifugiarsi nelle foreste insieme ai ribelli comunisti, mentre altri, come il rettore Puey Ungpakorn, scelsero l’esilio.

Nessuno dei responsabili affrontò un equo processo. Nessun insegnante a scuola osò parlare della vicenda per anni. Si ridusse l’accaduto del 6 ottobre ’76 a un “incidente”, quando non proprio ignorato. Solo con il tempo, grazie alle commemorazioni annuali dell’Università Thammasat e alle ricerche di storici indipendenti, la memoria collettiva thailandese ha lentamente reintegrato il massacro.

Il 6 ottobre 1976 resta un trauma non elaborato della Thailandia contemporanea; un momento in cui la paura del comunismo, la difesa a oltranza della monarchia e l’azione violenta delle milizie di destra travolsero nel sangue un’intera generazione di studenti che chiedeva democrazia e giustizia sociale. La rimozione ufficiale dell’evento ha contribuito a mantenere aperta la ferita, facendo del massacro un simbolo della fragilità della democrazia thailandese e del peso che l’esercito e la monarchia continuano a esercitare nella vita politica nazionale.