Nella Francia di metà Ottocento, a cavallo tra la Seconda Repubblica e il Secondo Impero, si iniziò a discutere del fatto che la salvaguardia di un determinato territorio fosse da intendere non più come un capriccio di pochi accorati, bensì come un affare di Stato. A quasi due secoli di distanza, le chiamiamo politiche ambientali, iniziative ecologiche, normative green, che dir si voglia. All’epoca era la foresta di Fontainebleau, situata nell’Île-de-France, a rappresentare il punto nevralgico di questo discorso. L’area verde, molto cara ai nostri cugini francesi per innumerevoli ragioni storiche, culturali, identitarie e artistiche, rischiò di snaturarsi a causa dell’operato antropico. Per evitare ciò, si decise di intervenire e fare una cosa che mai prima d’ora era stata fatta nella storia dell’umanità: emanare un atto pubblico a protezione della foresta, considerata patrimonio naturale dello Stato.

Fontainebleau fu un luogo molto caro a nobili e nobilissimi di Francia per secoli. A partire dall’anno mille, la corona si interessò alla foresta sia per motivi ludici (caccia, pesca, passeggiate) che produttivi (soprattutto per il legname). L’interesse si rifletteva altresì in una gestione delle risorse e in un’amministrazione sommaria dei vari cantoni a componimento della foresta. Solo per dirne una: sotto Francesco I (1515-1547) venne istituita la carica del Gran Forestiere, ossia il responsabile capo di tutto ciò che accadeva nella foresta.

Il governo e la cura della zona verde terminava lì. Non vi erano disposizioni di alcun tipo sulla salvaguardia della foresta in quanto area naturale protetta. Ecco perché dico che nel XIX secolo accadde qualcosa di davvero speciale. E allora chiediamoci: per qual motivo se ne sentì la necessità? Una risposta esiste ed è presto detta.

Con l’avvento, a metà Ottocento, dei train de plaisir (i “treni del piacere”), che la domenica portavano i parigini a basso costo verso la campagna, anche le classi popolari poterono scoprire questa distesa verde, trasformandola in una meta accessibile a tutti. Un ruolo decisivo lo ebbe, fra gli altri, Claude Denecourt. La guardia forestale pubblicò guide naturalistiche, tracciò sentieri e divulgò conoscenze su flora e fauna, tanto da essere uno dei primi a chiedere di considerare Fontainebleau un «museo nazionale».

Intanto, il villaggio di Barbizon, situato ai margini della foresta, divenne un vero e proprio laboratorio artistico. Qui, a partire dagli anni ’50 dell’Ottocento, giunsero pittori come Théodore Rousseau, che nei paesaggi di Fontainebleau trovarono una fonte inesauribile di ispirazione. Per questi artisti la foresta non era solo natura, ma anche memoria storica. Rousseau arrivò a scrivere a Napoleone III, nel 1852, che quel bosco rappresentava «l’unico ricordo che ci resta dei tempi eroici della patria, da Carlo Magno in poi».

Tale visione entrava però in conflitto con quella dell’amministrazione forestale, che interveniva tagliando alberi e impiantando nuove specie, come i pini, assai poco graditi agli artisti. Per i silvicoltori, la foresta vergine che i pittori volevano difendere non era che una «finzione poetica».

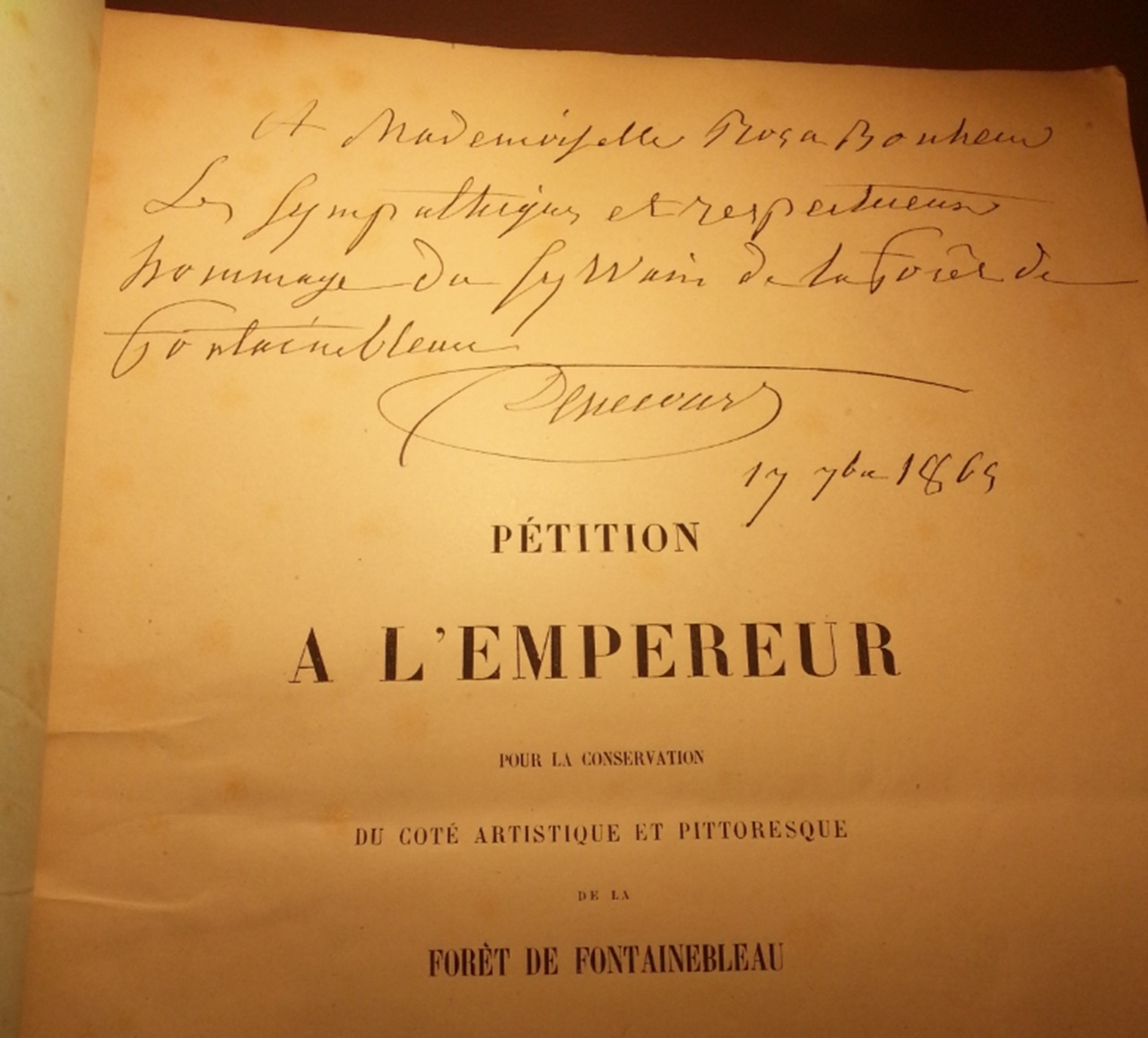

Il movimento di protesta fu comunque efficace. Prima nel 1853 si vietò il taglio delle latifoglie in quanto “santuari naturali” da dover preservare. Poi nel 1861 Napoleone III firmò un decreto che istituiva una riserva artistica di circa mille ettari, equivalente al 7% del territorio della foresta. Per la prima volta in Francia un’area naturale ottenne protezione legale. Niente più abbattimenti né reimpianti nell’area designata. Non era mai successo prima nella storia del genere umano.

Gli artisti, tuttavia, ritenevano la misura insufficiente. Nel 1872 fondarono il Comitato per la protezione artistica della foresta, opponendosi alla vendita di lotti boschivi. In una petizione sostenevano che la foresta di Fontainebleau dovesse essere equiparata ai monumenti nazionali, patrimonio collettivo da custodire per artisti e visitatori.

In quello stesso anno la scrittrice anticonvenzionale George Sand scriveva sulla pagine di Le Temps un appello che ha del profetico. Così recitava: «Riuscite a immaginare ogni proprietario intento a ripulire il proprio pezzo di cielo o a chiedere una legge che vieti a chi non ha mezzi di godere dei tramonti dorati? È giunto il momento di riflettere. La natura sta scomparendo. Bisogna andare lontano dalla città per trovare il silenzio, per respirare il profumo delle piante che crescono liberamente o per ascoltare il sussurro di un ruscello».

Il comitato raccolse sostegni prestigiosi, come quello di Victor Hugo, e anche se i tentativi legislativi del 1876 fallirono, nel giro di pochi decenni l’area protetta passò a 1.600 ettari (1892-1904). Da quell’esperienza prese avvio un movimento più ampio. La fondazione della Société pour la protection des paysages de France, che all’inizio del Novecento promosse la prima legge francese per la difesa dei siti naturali e dei monumenti. George Sand e gli artisti di Barbizon riuscirono così a garantire la salvaguardia della foresta di Fontainebleau, centrando il loro primo obiettivo. Il secondo, più ambizioso – insegnare all’umanità l’importanza di prendersi cura della natura – rimane ancora oggi una delle sfide più urgenti.

A conclusione, cerchiamo di dare una risposta alla domanda introduttiva, messa in mostra nel titolo. Fino a che punto si agì per vera propensione ecologista e fino a che punto si trattò si esclusivo desiderio artistico culturale? Non è semplice dirlo, ma io penso che la vicenda della foresta di Fontainebleau si collochi in mezzo ai due fuochi. Se proprio devo sbilanciarmi, dico che in quello scorcio di secondo Ottocento, si ragionava più per istanze estetiche, artistiche e culturali. Lo dimostra il fatto che nel 1861 si istituì una riserva artistica e non una riserva naturale. Come è indicativo il fatto che i pittori della Scuola di Barbizon non parlassero tanto di “ecologia” in senso moderno, quanto della foresta come di un paesaggio fonte d’ispirazione pittorica – e in secondo luogo come simbolo della memoria storica nazionale.