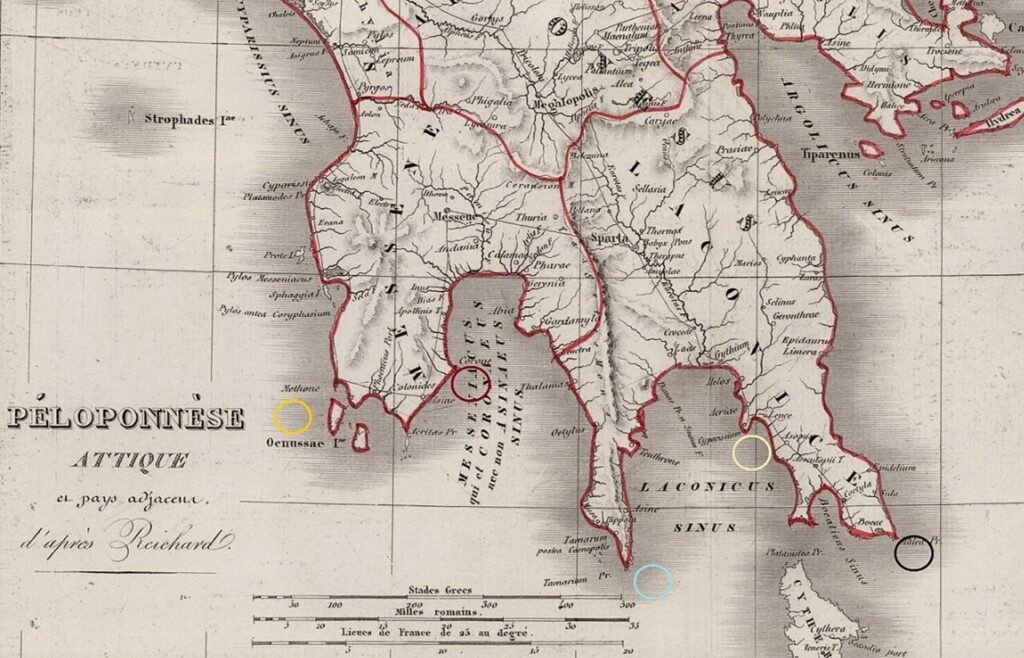

Almanacco del 19 luglio, anno 1717: al largo di Capo Matapan, estremo meridionale della terraferma greca, si combatte una battaglia navale tra una multiforme coalizione europea, a guida veneziana e portoghese, e uno squadrone di navi ottomane, sotto il comando del capitan pascià negropontino Ibrahim Pascià. L’esito dello scontro arrise all’alleanza cristiana, è vero, ma è altresì autentico che la battaglia di Matapan, nel contesto della seconda guerra di Morea (1714-1718), non portò ad alcun risultato schiacciante, né da una parte, né dall’altra.

Prima di addentrarci negli eventi del 19 luglio 1717, è bene capire come si arrivò alla rinnovata ostilità turco-veneziana, che la storiografia nostrana adora chiamare seconda guerra di Morea. Questa traeva origine dalla pace di Carlowitz (1699), che aveva chiuso la lunga guerra austro-turca del 1683-1699. In quell’occasione, Venezia aveva ottenuto dalla Sublime Porta il controllo della Morea (il Peloponneso per intenderci), dopo una campagna condotta brillantemente con l’aiuto dell’Austria e di altre potenze europee.

Tuttavia, il sultano a Costantinopoli non accettò mai realmente la perdita della penisola, considerata non a torto strategica per il controllo del Mediterraneo orientale. Quando nel 1711 la guerra tra Russia zarista e Impero ottomano si concluse favorevolmente per i turchi, quest’ultimi si sentirono sufficientemente forti da riprendere il vecchio astio contro Venezia, che appariva isolata e militarmente indebolita.

Nel 1714, gli ottomani sotto il sultanato di Ahmed III dichiararono guerra a Venezia con l’intento di riconquistare la Morea. Allorché nel 1715 sferrarono un’offensiva che travolse rapidamente le deboli difese veneziane nel Peloponneso. Tutti i forti e le città principali caddero entro pochi mesi. Solo Corfù rimase in mano veneziana.

In questo quadro, l’isola di Corfù divenne il fulcro della difesa veneziana. La Serenissima cercò sostegno militare presso le potenze cattoliche d’Europa. Qualcuno diede il suo assenso. Ne nacque una coalizione eterogenea composta da navi pontificie, maltesi, portoghesi e toscane, che si unirono a Venezia per contrastare le ambizioni di rivalsa ottomane.

La flotta alleata, organizzata in divisioni, stava sotto il diretto comando del Capitano delle Navi Marcantonio Diedo. Un ruolo di comando – relativo al composito naviglio ausiliario – lo deteneva il lusitano Lopo Furtado de Mendonça, conte di Rio Grande. Gli effettivi si presentavano così al largo della costa egea: 33 vascelli; 24 galee; 2 navi piccole.

Dall’altra parte, gli ottomani dell’ammiraglio Ibrahim Pascià rispondevano con 30 vascelli e 4 galee. Il 19 luglio la flotta turca si presentò all’imbocco della baia di Matapan, a poca distanza dalle coste della penisola di Mani (per chi mastica un po’ di geografia ellenica, sarebbe il famoso “dito medio” del Peloponneso). Per circa sei ore si assisté ad un reciproco cannoneggiamento, che causò danni – neppure troppo ingenti – ad ambo gli schieramenti. A mezzogiorno le flotte si allontanarono spontaneamente l’una dall’altra. Gli alleati però dissimularono la ritirata per cogliere di sorpresa gli ottomani nel pomeriggio. Venezia colse così la vittoria, seppur effimera.

Infatti la Morea rimase sotto il governo della Sublime Porta. Con l’avanzare dei venti di guerra, nessuna flotta veneziana riuscì a ribaltare questa realtà dei fatti. Come già anticipato, la battaglia di Matapan fu inconcludente sul piano tattico e ancor più su quello strategico. Al contrario, se volessimo adottare il filtro propagandistico, gli Stati europei (in primis Venezia) videro nella vittoria in Morea un’occasione di festeggiamento e di imposizione politica nei confronti della potenza sultanale. Parole al vento, come ben sappiamo.