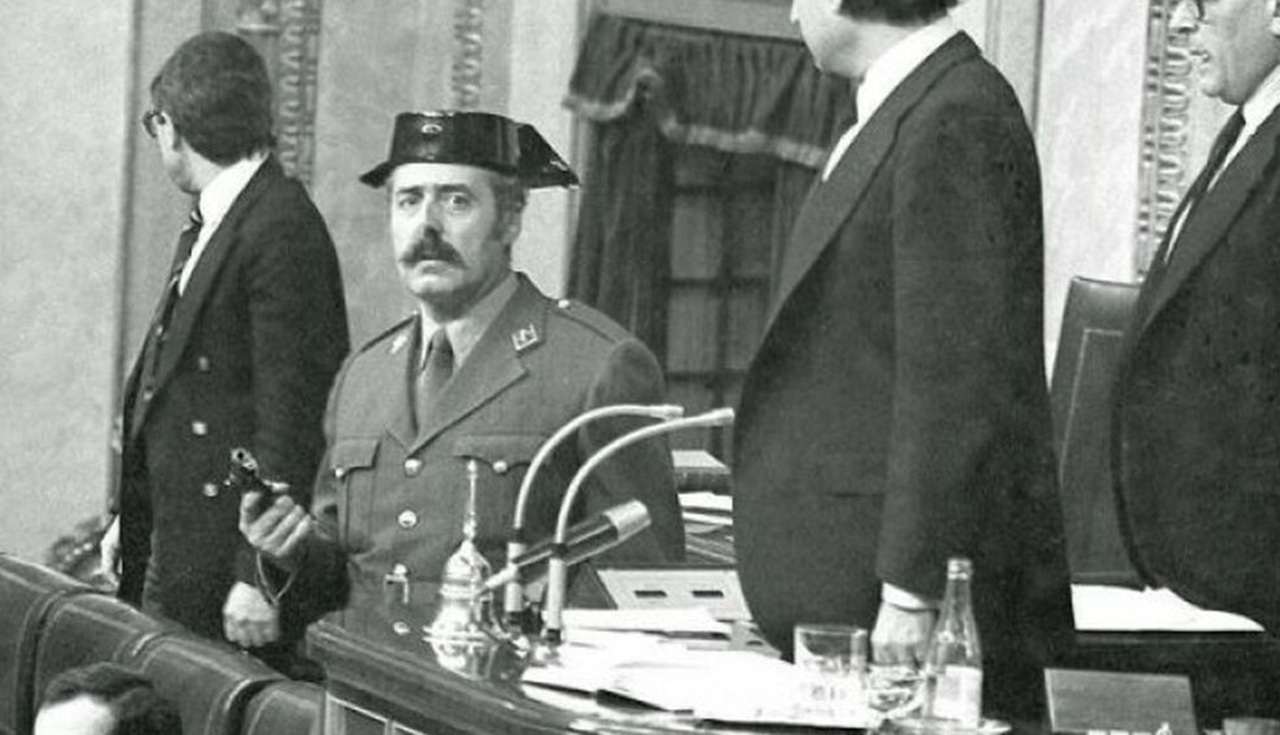

Fotografia di Manuel Pérez Barriopedro, Congresso dei Deputati, Madrid, Spagna, 23 febbraio 1981. Nel tentativo di rovesciare la democrazia parlamentare spagnola, il tenente colonnello della Guardia Civil Antonio Tejero Molina irrompe nella camera bassa del parlamento spagnolo e, impugnando una pistola, annuncia l’attuazione di un golpe militare. Per gli spagnoli quel 23 del mese di febbraio dell’anno 1981 non fu e non sarà mai un giorno come gli altri.

Mentre il colpo di stato del 23-F (come ribattezzato dalla storiografica castigliana) cercava di rompere le maglie della democrazia, sui seggiolini della tribuna stampa all’interno del Congreso de los Diputados se ne stava impietrito Manuel Pérez Barriopedro, fotoreporter per la prestigiosa Agencia EFE. A differenza dei suoi colleghi, egli rimase dentro la camera bassa.

Quando Antonio Tejero Molina e circa 200 uomini della Guardia Civil fecero il loro violento ingresso in scena, egli riuscì a scattare clandestinamente alcune foto decisive, tra le quali questa in sovrimpressione. Nella suddetta si scorge Tejero, in uniforme e con il braccio alzato, mentre ordina al Parlamento terrorizzato “¡Quieto todo el mundo!” – un “altolà” rimasto impresso nella storia recente della Spagna.

Cosa condusse il tenente colonnello Tejero alla tentata sovversione del regime democratico spagnolo? Quali le motivazioni e quali i supporti interni ed esterni? Domande legittime a cui non si può rispondere senza ripercorrere brevemente la storia di quegli anni così concitati per la Spagna. Il colpo di Stato si inserì nel delicato processo di transizione democratica spagnola posteriore alla morte del dittatore Francisco Franco nel 1975. Dopo quarant’anni di dittatura franchista, la Spagna stava cercando di stabilizzarsi in un sistema parlamentare costituzionale sotto la guida del re Juan Carlos I e del primo ministro Adolfo Suárez, leader dell’Unione del Centro Democratico (UCD).

L’UCD, sebbene ambizioso nelle parole, non riuscì a fornire una risposta convincente ai mille problemi della “nuova” Spagna democratica. Dilagava la crisi economica e persistevano le croniche difficoltà sull’organizzazione amministrativa dello Stato. Sullo sfondo le violente gesta terroristiche dell’ETA (argomento approfondito in questo articolo, se di vostro interesse) e le resistenze di alcuni settori dell’esercito spagnolo contro il nuovo sistema monarchico-parlamentare. A Madrid, come in tante altre città della nazione iberica, si respirava poi una sorta di aria nostalgica per ciò che era stato e che non era più. In poche parole qualcuno, più di qualcuno rimpiangeva gli anni del Caudillo.

Siffatto clima costrinse Suárez al passo indietro. Le sue dimissioni – sia da Presidente del Governo, sia da segretario da segretario dell’UCD – spalancarono le porte al successore Leopoldo Calvo-Sotelo. L’investitura di fronte alla Camera avvenne il 20 febbraio 1981, ma la fiducia non si palesò. Allora ripropose il suo governo tre giorni dopo, ma quella volta non fu la fiducia a mancare, bensì tutto ciò che ruotava attorno al concetto di “garanzia costituzionale”.

Quello che vide come uomo-immagine Tejero e come scenario il Parlamento spagnolo, in realtà si manifestò come un golpe dalle sfaccettate ambizioni. Sì, perché mentre il tenente colonnello sventolava la pistola dentro l’aula, altri golpisti agivano altrove. Fra questi si deve assolutamente citare Jaime Milans del Bosch. Il capitano generale della terza armata stanziata a Valencia ordinò ai carri armati di occupare le strade della terza città spagnola per popolazione. Nel mentre 250 volontari portoghesi affiliati all’estrema destra extraparlamentare entravano varcavano la frontiera ispano-lusitana per offrire chissà quale supporto alla causa criminale.

L’attimo di gloria dei golpisti si infranse contro il muro eretto da quasi tutte le istituzioni spagnole: in primis Juan Carlos. Il re andò in diretta nazionale, alle ore 01:14 del 24 febbraio, in alta uniforme militare schierandosi apertamente contro il golpe e rivendicando la sacralità della Costituzione. Il suo intervento fu determinante: isolò i golpisti, disinnescò le trame militari e rassicurò la popolazione. Entro la mattina del 24 febbraio, il golpe era fallito.

Le conseguenze storiche dell’accaduto sono facili da immaginare. Tejero e gli altri golpisti furono arrestati e processati. L’ex tenente colonnello ha scontato la condanna fino al 1996. Oggi è ancora vivo, alla veneranda età di 93 anni. Il golpe ebbe l’effetto opposto rispetto a quello voluto. Invece di fermare la transizione democratica, la rafforzò. La monarchia guadagnò fiducia popolare e la democrazia si consolidò. Il “23-F” divenne sinonimo di trauma collettivo, ma anche di maturità civica per il Paese. Ogni anno, il 23 febbraio è commemorato come una giornata simbolo della difesa della Costituzione.