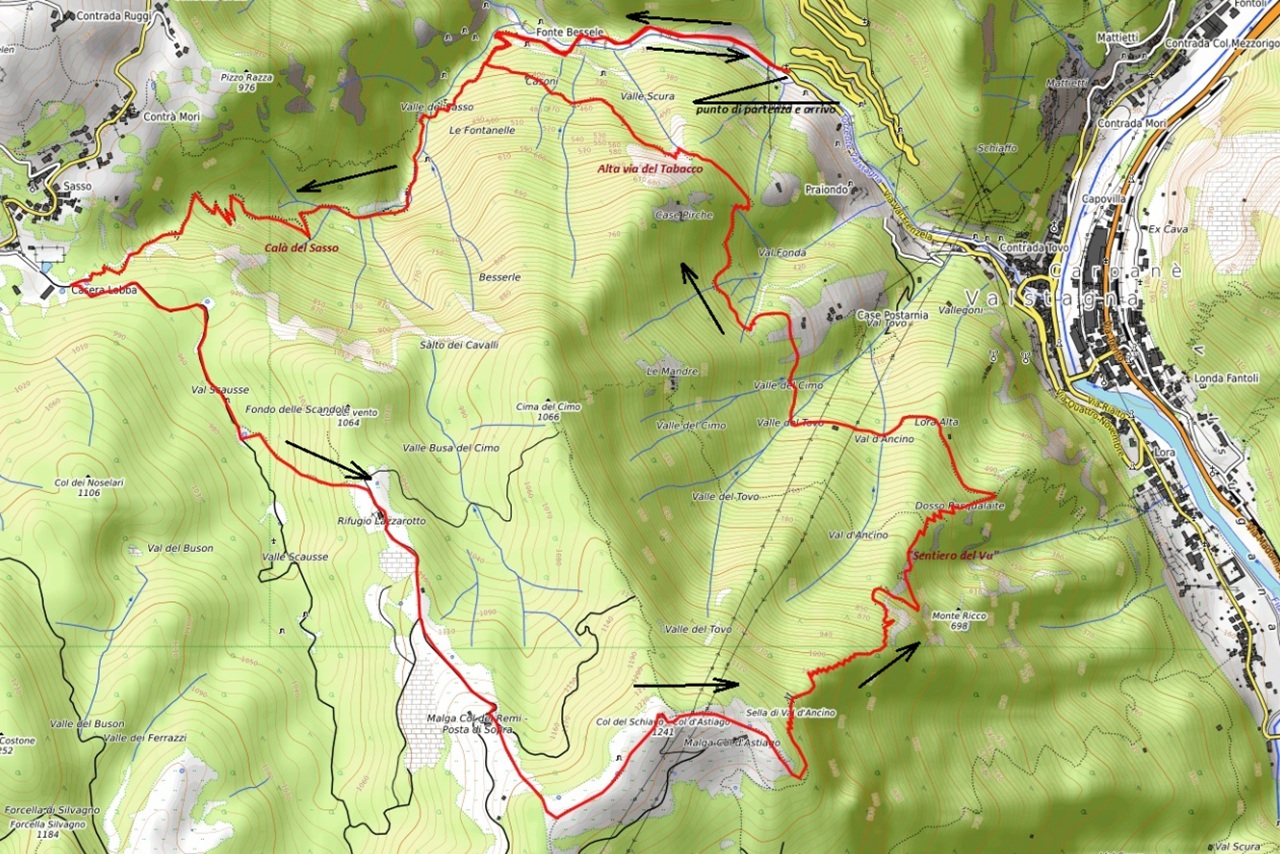

«È lunga come il purgatorio, scura come il temporale, la scala che ti porta lassù, sull’Altopiano di Asiago. Quattromilaquattrocentoquarantaquattro gradini, ripidi da bestie, faticosi già a nominarli. Partono dalla Val Brenta, sotto picchi arcigni, nel punto dove la valle – per chi viene da Bassano – sembra spaccarsi in due, all’altezza di un paese chiamato Valstagna, con la sua muraglia di vecchie case a filo d’argine. L’erta prende la spaccatura di sinistra e brucia in un lampo 810 metri di dislivello. Si chiama ‘Calà del Sasso‘, ed è una delle opere più fantastiche delle Alpi».

Queste le esatte parole con cui il giornalista, scrittore e viaggiatore triestino Paolo Rumiz ha descritto la Calà del Sasso, opera imponente che inizia a Lebo di Valstagna e che termina – 4.444 scalini e circa due ore dopo – a Sasso di Asiago. 7 km e oltre 740 metri di dislivello, una scalinata in pietra che si può solamente definire in un modo: da record. Il punto d’interesse in provincia di Vicenza il primato lo detiene davvero. Infatti la Calà del Sasso è riconosciuta a livello nazionale come la scalinata più lunga d’Italia.

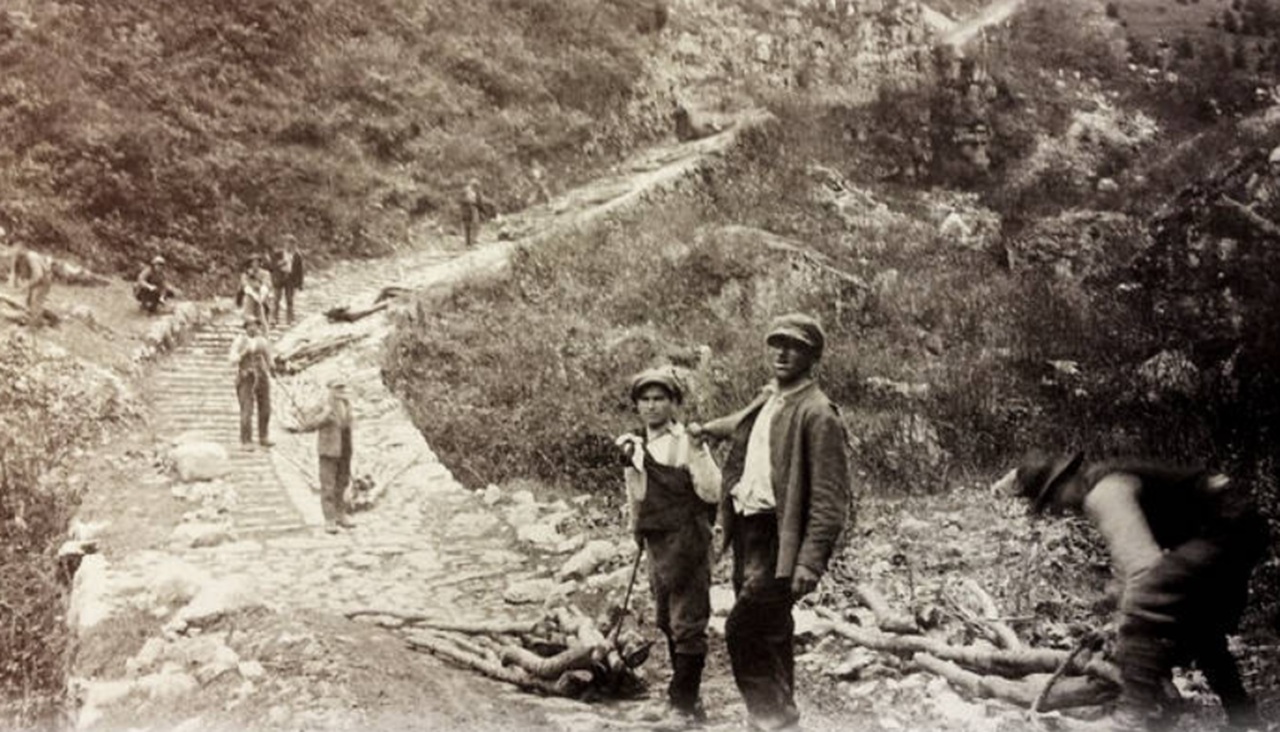

Immersa nei boschi delle Prealpi venete, questa mulattiera è interamente percorribile e rappresenta un punto di connessione nevralgico fra la montagna e la pianura vicentina. Ma al di là del primato numerico, la Calà del Sasso è un esempio perfetto di come la natura, il lavoro umano e le esigenze economiche di una comunità si siano fusi nei secoli per creare un’infrastruttura funzionale, resistente e straordinariamente suggestiva. La sua storia affonda le radici nel Medioevo, e di quella storia voglio parlarvi quest’oggi.

La “calata” del Sasso nasce da un’esigenza molto pratica: il trasporto del legname da monte – perciò da Sasso, sull’Altopiano di Asiago – a valle – dunque nel canale di Brenta. Fonti scritte sulla sua costruzione non esistono, ma è probabile che a desiderarne la costruzione fu Gian Galeazzo Visconti alla fine del XIV secolo. All’epoca i centri altopianesi e il sottostante fiume Brenta rientravano nel novero dei domini viscontei. Il corso d’acqua era di fondamentale importanza, perché permetteva un trasporto tutto sommato rapido del legname e di altre merci verso la pianura padana o, procedendo nella direzione opposta, verso la laguna veneziana.

Volendo ricapitolare, la scalinata nacque come essenziale arteria di trasporto del legname. I boschi dell’Altopiano dei Sette Comuni erano ricchissimi di abeti bianchi e rossi, alberi dritti, robusti e resistenti, ideali per la costruzione navale e le grandi architetture in legno. Non è un caso se Venezia, non appena ottenuto il controllo sull’area, arrivò a sfruttare la Calà del Sasso per secoli, dal Quattrocento fino al Settecento inoltrato.

Straordinario fu il metodo costruttivo ideato dai milanesi ma perfezionato dai veneziani. Serviva un collegamento stabile, controllabile e sicuro anche nelle stagioni più impervie, giusto? Allora i mastri s’inventarono un sistema laterale per il passaggio dei tronchi. In parole povere, affiancarono la scalinata con una canaletta (una sorta di “scivolo”), a sua volta scavata nella roccia o costruita in legno, lungo la quale si facevano scivolare i tronchi fino a valle, controllandone la velocità con appositi strumenti o corde.

Sarebbe interessante comprendere, giunti a questo punto, cosa l’amministrazione veneziana pensasse dell’Altopiano di Asiago. Storicamente sappiamo che la Serenissima sfruttò il legname altopianese per diversi scopi. In primis per rifornire l’Arsenale e costruire galee, regine della grande flotta marciana. I veneziani impiegarono molto legno anche per le palificazioni dei fondamenti della città. Ovviamente anche per la costruzione di edifici pubblici e privati del patriziato.

È verosimile che la Calà del Sasso sia stata in parte finanziata da Venezia stessa, come infrastruttura strategica per rifornire i suoi laboratori. Le zattere cariche di legname, una volta raggiunto il fiume Brenta, venivano fatte navigare fino a Padova e Venezia, sfruttando la corrente (e la pazienza dei zattieri).

Entrati in epoca contemporanea, la scalinata perse la sua importanza strategico-infrastrutturale. Questo perché a partire dalla metà del XIX secolo in zona si costruirono diversi collegamenti stradali e ferroviari. Esempi noti sono la rotabile del Costo e la ferrovia Rocchette-Asiago.

Oggi la Calà del Sasso è meta prediletta di escursionisti, pellegrini, storici, fotografi e appassionati di montagna. Il percorso è impegnativo ma non estremo, percorribile in circa 2 o 3 ore a seconda della direzione. La discesa è più rapida ma state attenti: sollecita un bel po’ le ginocchia. È un’esperienza che unisce fatica fisica e immersione nella storia, in un paesaggio incontaminato e carico di significato.