Almanacco del 1° luglio, anno 1839: gli schiavi sulla nave negriera Amistad si ribellano, dando vita ad uno degli ammutinamenti più noti della storia. L’episodio è particolarmente importante per la vicenda dell’abolizionismo, poiché fu il primo caso in assoluto in cui degli schiavi si opposero apertamente al sistema di cui loro erano vittime predilette, perciò lo sovvertirono e, una volta giunti a processo, videro la giustizia, sino ad allora faziosa e iniqua, dare loro credito.

Nel 1839, il commercio transatlantico degli schiavi era formalmente proibito da diverse potenze occidentali, ma continuava ad essere largamente praticato in modo illegale, soprattutto lungo le coste dell’Africa occidentale. A Cuba, all’epoca colonia spagnola, la schiavitù era ancora largamente diffusa e tollerata. L’Avana era uno dei principali hub del traffico illegale di schiavi africani, nonostante anche la Spagna avesse firmato trattati internazionali per abolirla.

In questo contesto, un gruppo di africani originari della Sierra Leone, principalmente dell’etnia Mende, venne catturato, deportato sull’isola caraibica e poi venduto sotto l’etichetta “schiavi domestici”, in modo da aggirare i controlli. Da qui ha inizio la vicenda della nave Amistad.

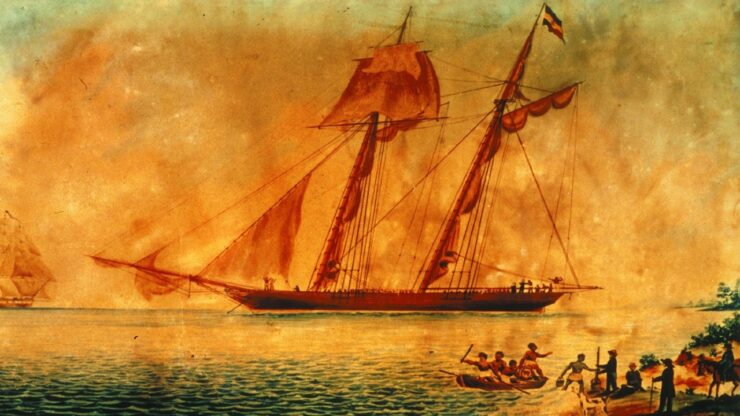

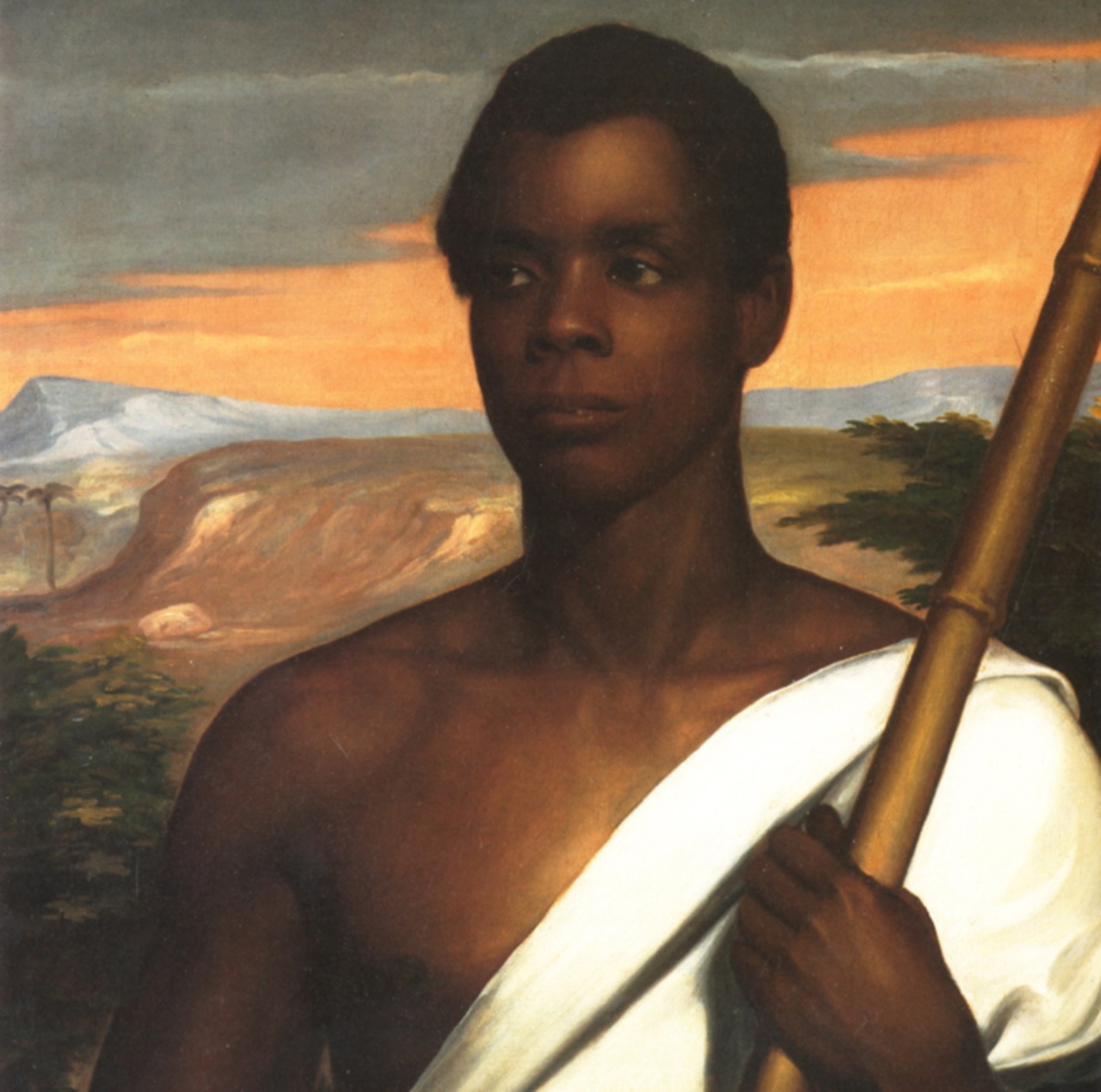

La Amistad era una goletta costiera battente bandiera spagnola che, all’inizio del giugno 1839, salpò da L’Avana diretta verso Porto Príncipe, nella parte orientale di Cuba. A bordo vi erano due mercanti di schiavi, entrambi spagnoli, José Ruiz e Pedro Montes, che avevano acquistato 53 africani per utilizzarli come servi. Si contavano poi il comandante della nave e pochi altri marinai. I prigionieri, incatenati nella stiva, sopravvivevano in condizioni pressoché disumane. Fra questi schiavi si trovava un giovane di nome Sengbe Pieh, che i documenti in lingua inglese – redatti in fase processuale – identificano come Joseph Cinqué. Egli proveniva da una tribù Mende. Mercenari al soldo dei mercanti europei lo avevano catturato poco tempo prima in Sierra Leone.

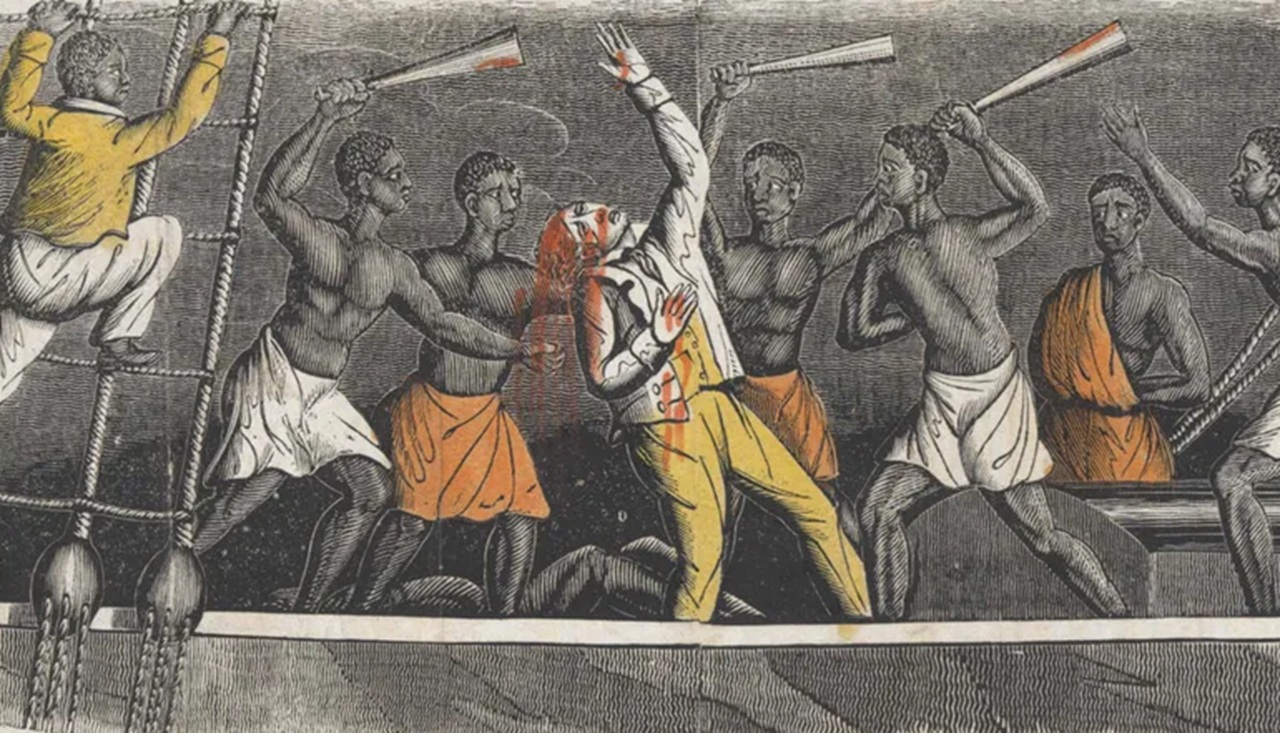

Nella notte fra il 30 giugno e il 1° luglio 1839, mentre la nave si trovava al largo della costa cubana, Sengbe Pieh riuscì a liberarsi dalle catene e aiutò gli altri africani a fare lo stesso. Armatisi con coltelli e machete, gli insorti assalirono l’equipaggio, uccisero capitano e cuoco. Ferirono gravemente altri marinai, ma non riuscirono a mettere le mani su due mozzi in particolare. Quest’ultimi, temendo il linciaggio, salirono su una scialuppa e si diressero a L’Avana, posto da cui fecero partire l’allarme.

Sengbe Pieh fece risparmiare gli schiavisti iberici Ruiz e Montes, a patto che i due guidassero l’Amistad in direzione della costa occidentale africana. Gli spagnoli accettarono, ma ingannarono i ribelli. Per due mesi tennero una rotta ambigua, dirigendo l’imbarcazione tra le Bahamas e la costa orientale statunitense. La speranza degli europei era quella di imbattersi in del naviglio americano ed essere prontamente soccorsi. Le cose andarono esattamente per questo verso. A circa due mesi dall’ammutinamento del 1° luglio, la nave finanziera statunitense USS Washington intercettò la goletta spagnola al largo di Long Island, New York. Era il 26 agosto.

Per poter reclamare la ricompensa relativa al salvataggio – secondo i dettami del diritto marittimo – gli americani condussero l’Amistad nel porto di New London, in Connecticut (dove la schiavitù era tecnicamente legale, a differenza dello Stato di New York). Si tenga qui a mente la natura intrinseca della ricompensa, devoluta solo ed esclusivamente per il fatto che gli schiavi non fossero considerati come esseri umani, bensì come merce (salvare il “carico” permetteva di accedere al compenso pecuniario…).

Il caso giudiziario che seguì fu senza precedenti e divenne un simbolo della battaglia legale e morale contro la schiavitù. Le parti in chiamate in causa erano le seguenti:

- Il governo spagnolo, formalmente retto dalla regina Isabella II (all’epoca di 9 anni), il quale pretese la restituzione degli schiavi ai loro “proprietari” cubani, invocando il trattato di amicizia tra Spagna e Stati Uniti.

- Il governo degli Stati Uniti, sotto la presidenza del democratico Martin Van Buren, che cercò inizialmente di assecondare le richieste spagnole, temendo ripercussioni diplomatiche.

- Gli abolizionisti americani, invece, guidati da figure come Lewis Tappan, Joshua Leavitt e Simeon Jocelyn, si mobilitarono per la difesa dei prigionieri africani. Essi affidarono il caso all’avvocato Roger Sherman Baldwin.

Il fulcro della difesa era semplice: gli africani erano vittime di un rapimento, consumatosi nella nebbia dell’illegalità in Sierra Leone. Ne risultava la loro natura di uomini liberi, i quali legittimamente avevano lottato, a partire dal giorno 1° luglio 1839, per preservare il loro sacro ed inviolabile (almeno sulla carta) diritto.

Durante il processo si ascoltarono testimoni, si lessero documenti, s’interpellarono persino interpreti parlanti la lingua dei Mende. Alla fine, la Corte distrettuale diede ragione agli insorti, ma l’accusa fece appello alla Corte Suprema. Nel 1841, davanti alla Corte Suprema, l’ex presidente americano John Quincy Adams, allora ultrasettantenne, difese personalmente gli insorti dell’Amistad. La sua arringa rimase impressa nella storia: denunciò l’ipocrisia di una federazione che aveva scritto la Dichiarazione d’Indipendenza e che intanto cercava di rimandare uomini liberi sotto il pesante masso della schiavitù.

Nel marzo del 1841 la Corte Suprema si espresse in favore della difesa. Rigettò solo in parte le raccomandazioni volte a far tornare gli africani nella loro terra natale a spese degli USA. A quello ci pensò una colletta partecipatissima, ideata dal principale movimento abolizionista nordamericano. Gli ex schiavi dell’Amistad tornarono a casa nel 1842, ma il loro fu un amaro ritorno. Sì, perché nel concreto non vi era più una casa dentro la quale risiedere. I mercenari, braccia del sistema schiavistico, avevano raso al suolo i villaggi, smaterializzato le case, rapito le famiglie. La tragedia proseguiva, interminabile. Tutto questo mentre la Spagna dei Borbone continuava a chiedere all’amministrazione federale statunitense indennizzi per la “perdita economica” dovuta all’affrancamento degli schiavi…