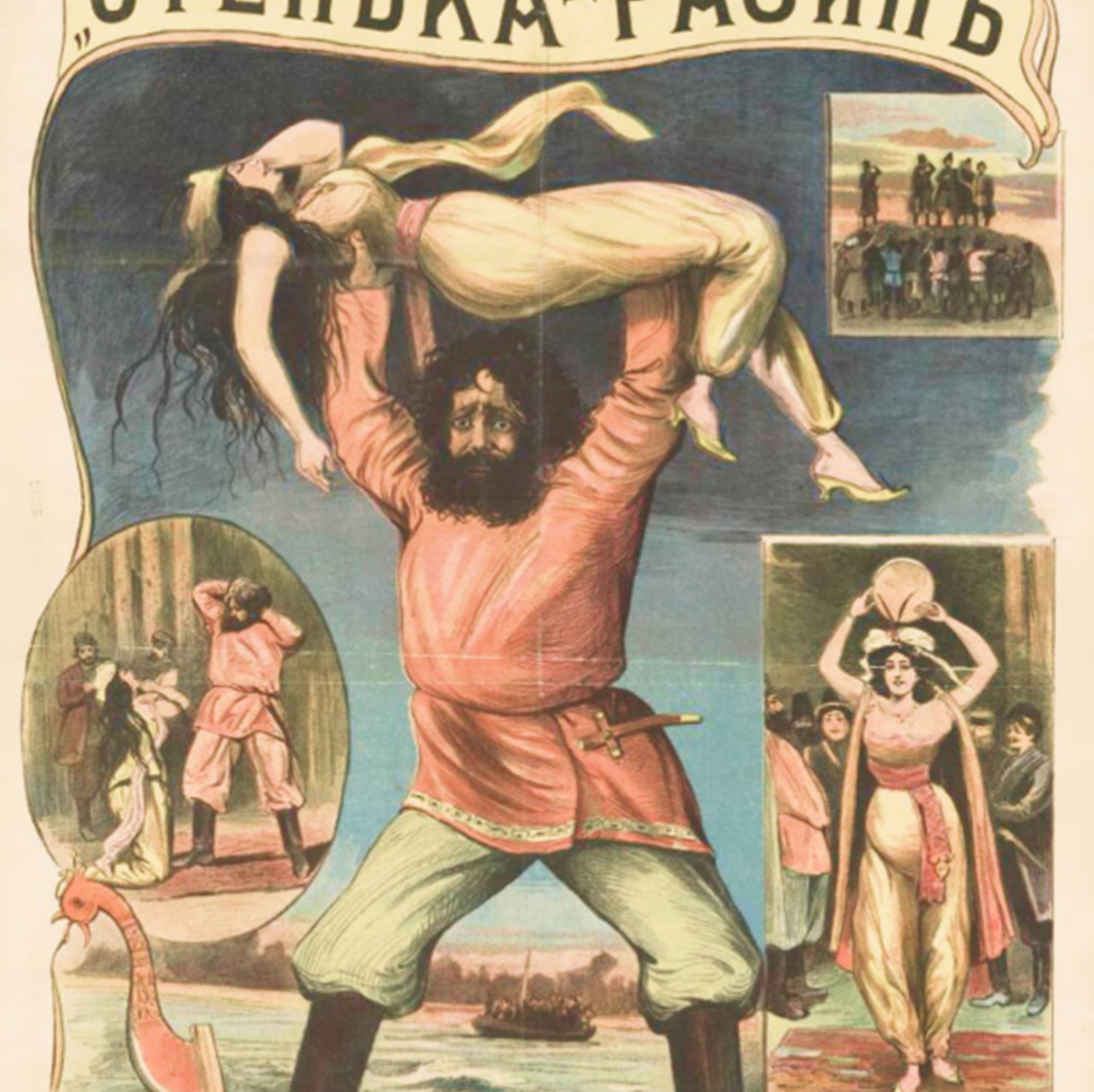

Stepan Timofeevič Razin è un nome che balza all’attenzione di chi si approccia alla storia delle rivolte popolari moderne. Ad un europeo dell’ovest il personaggio magari non dirà nulla, ma nella cultura popolare russa è più che noto. Soggetto prediletto di poesie, canzoni, film del primo Novecento, dipinti e racconti folkloristici, il fu Sten’ka Razin s’impegnò molto per costruirsi una certo tipo di fama. Per i suoi coevi, a seconda dell’estrazione sociale e dell’ambiente d’appartenenza, fu prevalentemente due cose: un eroe del popolo oppresso o un barbaro razziatore, bramoso di potere e incline all’anarchia. Alla massima “la verità sta nel mezzo” non sfugge nessuno, neppure il cosacco del Don di cui voglio parlarvi quest’oggi.

Gli anni per cui Sten’ka Razin si è preso un posto privilegiato nella storia vanno dal 1667 al 1671. Un quinquennio in cui ha osato ribellarsi all’autocrazia zarista, al potere esercitato dalla nobiltà boiarda, svincolandosi dalle infamanti accuse provenienti dall’élite latifondiste e dal patriarcato moscovita. Eppure, come è ovvio che sia, la storia del cosacco ha inizio ben prima. I natali di Stepan Razin, figlio del contadino Timofeev e di una tatara crimeana di cui non si conosce l’esatta identità, vanno rintracciati nei “Campi Selvaggi“. Con questo termine storico ci si riferisce alle steppe pontico-caspiche, le quali si estendono dall’Ucraina del sud-est alla Russia meridionale. È presumibile che Razin nacque a pochi chilometri da Voronež nel 1630 circa.

Nelle fonti storiche la prima menzione che lo riguarda risale al 1652, quando decise di andare in pellegrinaggio verso il grande monastero di Solovetsky, sul Mar Bianco. Poi ancora un decennio di silenzio, fino ai primi anni ’60 del XVII secolo. Tra il 1661 e il 1662 si recò presso i tatari calmucchi, a nord-est del Mar Caspio, come membro di una missione diplomatica per conto dei cosacchi del Don. Dopo la spedizione, il nostro Razin si diede al brigantaggio, saccheggiando tutte le imbarcazioni mercantili che percorrevano il basso Volga. La pirateria sul placido corso fluviale era uno dei tantissimi problemi che affliggevano lo zarato russo al tempo.

Oltre alle guerre con la Polonia-Lituania e con la Svezia, manifesta era la complessità della situazione sociale ed economica. Fresco era il ricordo dei Torbidi (1598-1613), in cui praticamente si assisté al deterioramento del potere centrale e all’insorgere dell’anarchia de facto. I contadini del regno passarono da questo specifico contesto al progressivo, nonché brutale, accentramento del potere monarchico, massima prerogativa dei primi due zar di Casa Romanov, Michele (1613-1645) e Alessio (1645-1676). Gli stessi contadini che in quegli anni di trasformazione statale dovettero fare i conti con il declassamento del loro status sociale. Sintomatici in tal senso erano il Codice legislativo del 1649 e l’istituzionalizzazione della servitù della gleba.

L’aristocrazia accrebbe velocemente i propri privilegi, mentre le classi subalterne, tra cui gli stessi cosacchi, videro peggiorare le loro condizioni di vita. A tal proposito va fatta una contestualizzazione su chi fossero e cosa facessero i cosacchi del Don, di cui Sten’ka Razin faceva parte. Erano comunità semi-autonome di guerrieri e contadini liberi, situate lungo il fiume Don. Essi avevano un rapporto ambiguo con il potere centrale: se da una parte lo servivano in quanto fedele milizia, dall’altra difendevano gelosamente l’autonomia guadagnata con fatica. Coloro che avevano l’estrema fortuna di sfuggire alle logiche della schiavitù servile, spesso finivano per associarsi ai liberi cosacchi.

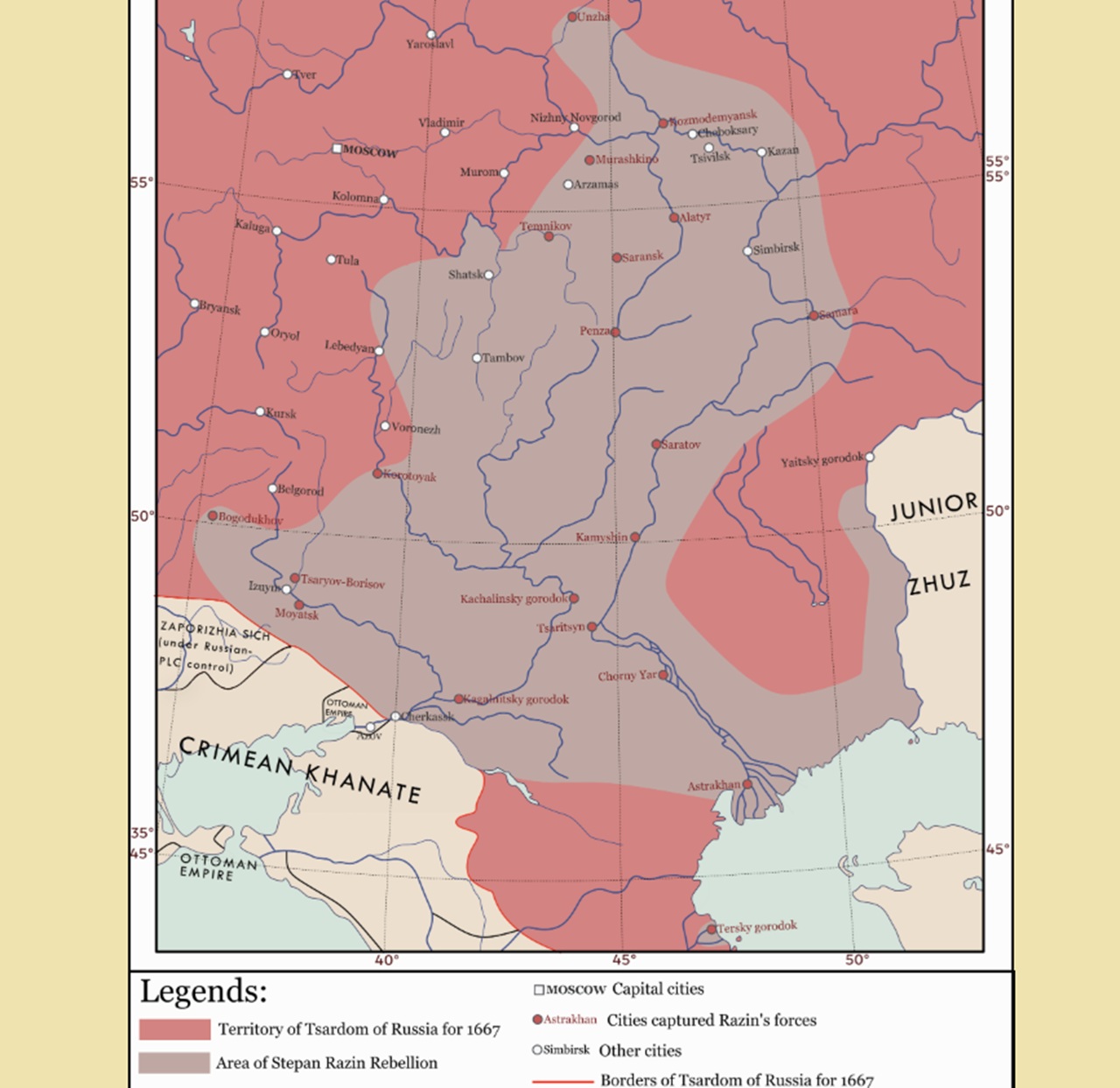

Questa la cornice storica entro la quale s’inserisce la vicenda di Sten’ka Razin. Nel 1667, egli radunò un piccolo gruppo di cosacchi e lasciò l’area del Don per compiere una spedizione nel Mar Caspio. L’obiettivo era tutto fuorché politico (lo sarebbe diventato in seguito). Razin, forte di un discreto seguito, intendeva razziare e accumulare ricchezze. Nulla più. A Mosca giunse voce dei problemi che questo cosacco stava causando nei domini meridionali del regno, dunque si cercò di rispondere a tono. I vari governatori incaricati dallo zar di contrastare Razin non riuscirono tuttavia a fermarlo. Vuoi per inettitudine, vuoi per interessi politici personali, in pochi alzarono davvero la voce contro il cosacco.

Fu così che, conquistando villaggi e città della grandezza di Tsartisyn e Yaitsk, risalendo il Volga, Sten’ka Razin inglobò fra le sue fila frange di disertori politici, oppositori al regime degli zar, minoranze etniche e contadini vittime dell’oppressione autocratica. Nonostante si potrebbe pensare il contrario, ancora fino al 1670 il “movimento” di Razin non poteva certo dirsi politicamente motivato. L’obiettivo era sì quello di sfuggire alle ingiustizie mosse dai privilegiati, ma ancora non si metteva in discussione la sacra autorità dello zar. A dimostrazione di ciò ci sarebbe la spedizione che Razin pianificò nell’allora Persia Safavide.

Già perché il composito gruppone facente capo a Rezin sconfinò nei territori a sud del Mar Caspio, allora sotto l’autorità dello scià di Persia. Conquistarono importanti piazzeforti, come ad esempio Derbent nell’attuale Daghestan, e cercarono di allungare le proprie mani sul piccolo porto di Badkuba (oggi Baku), salvo essere fermati da un piccolo esercito persiano all’indomani dell’attacco. Con incredibile coraggio, il cosacco del Don si presentò al cospetto dello scià, chiedendo terre in cambio di lealtà. In attesa di una risposta, ordinò ai suoi di razziare la costa orientale del Mar Caspio, recando danno soprattutto ai turkmeni. Diciamo che la contrattazione non era proprio il suo forte, ecco.

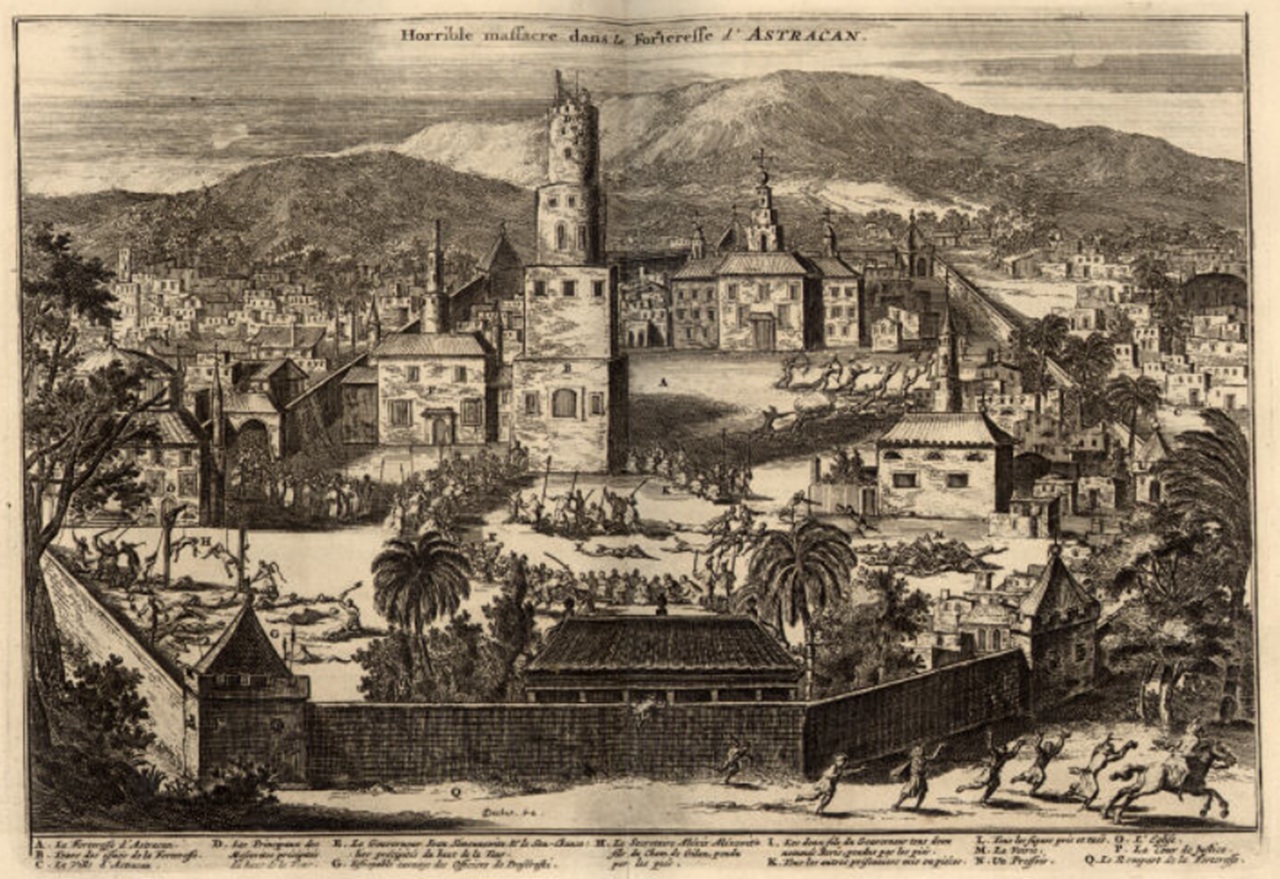

Giunti all’estate del 1669, Sten’ka Razin era un potente signore della guerra con cui tutti i notabili sulla frontiera russo-iranica dovevano in qualche modo dialogare. Pensate che nell’agosto di quell’anno, lo zar Alessio inviò al leader cosacco l’ennesima offerta di perdono (perciò di pace). Razin, dal suo quartier generale di Astrachan’, la porta russa per l’Oriente, accettò.

A quanto pare diede poco peso al vincolo di pace, poiché nel 1670 annunciò l’aperta ribellione all’ordine zarista e proclamò la nascita di una libera Repubblica Cosacca. A capo di 7.000 uomini conquistò le città di Čerkassk, Tsaritsyn e Černyj Yar. Fu in quell’esatto momento che l’insurrezione assunse i connotati di una ribellione socio-politica. Va precisato tuttavia come tra le parole e le gesta di Razin ci fosse una contraddizione apparentemente inspiegabile (meno sfuggente per chi conosce bene le rivolte popolari del XVII-XVIII secolo): la ribellione cosacca del 1670 sfidava l’autorità zarista e al contempo era fondata sulla retorica della “giustizia in nome dello zar contro i traditori”. Una strategia tipica di molte rivolte russe, che si presentavano come restauratrici della vera autorità zarista.

Nel concreto, Razin volle estendere la sua autorità lungo tutto il fiume Volga; passo preliminare alla conquista di Mosca. La sommossa fece cadere capisaldi difensivi come Saratov e Samara, ma sbatté contro l’accanita resistenza zarista a Simbirsk. Di fatto il passo falso di Simbirsk rappresentò la fine del sogno di Sten’ka Razin. Tra la fine del 1670 e l’inizio del 1671 l’esercito zarista reagì con forza. Dopo una serie di sconfitte, il tradimento da parte dei suoi stessi uomini e l’anatema lanciato dal patriarca di Mosca, Razin cadde prigioniero dell’autorità zarista.

Nel giugno 1671 fu processato, condannato a morte e squartato vivo in pubblica piazza. Le sue ultime parole, riportate da un cronista coevo, sono popolari. Dopo aver visto il boia mozzargli un braccio e una gamba, il cosacco leader della rivolta non perse i sensi, e anzi, dimostrò una certa lucidità. Al fratello, che dal pubblico della Piazza Rossa invocava il perdono dello zar, Razin urlò poco prima che la sua testa saltasse “stai zitto, cane!”.

La brevissima anche se accesa rivolta cosacca di Sten’ka Razin fallì nel suo obiettivo riformatore. Secondo la maggioranza degli storici, ottenne l’effetto contrario, ovvero una maggiore pervasività del governo centrale. I cosacchi persero parzialmente la loro autonomia e lo zar finì per legarsi all’aristocrazia, poiché ambo le parti temettero di lì in poi le potenziali conseguenze di una grande rivolta popolare. Ciononostante, esperti studiosi di storia russa sostengono come l’insurrezione del 1670 abbia risvegliato in minima parte la coscienza sociale degli oppressi, dando loro un potere mai sperimentato prima e facendo tremare i ceti preminenti dello zarato.