Il 1820 fu un anno sospeso, quasi immobile, nelle guerre d’indipendenza ispanoamericane. Le truppe repubblicane, stremate e demoralizzate, attendevano nascoste tra le fitte selve dell’attuale Venezuela orientale, mentre gli eserciti spagnoli, meglio armati, anche se non altrettanto motivati, conservavano un evidente vantaggio strategico. Simón Bolívar, il liberatore che tutti ricordano, era ridotto a chiedere sostegno ai civili per sfamare i suoi soldati, scrivendo lettere intrise di sconforto a Francisco de Paula Santander. Uomini affamati, malati, nutriti solo di platani e privi di forze per sostenere ancora la causa rivoluzionaria. In quel contesto, anche abbastanza disperato se posso dire, s’inserì la Massoneria ispanoamericana. In che modo influenzò il corso degli eventi – e se davvero lo fece – è mia volontà dirvelo quest’oggi.

Dunque, tornando a noi; mentre Simón Bolívar pativa la fame, dall’altra parte dell’Atlantico succedeva di tutto. La rivoluzione liberale in Spagna obbligò re Ferdinando VII a restaurare la Costituzione del 1812, imponendo al comandante realista Pablo Morillo di negoziare una tregua con i ribelli. Per il veterano di Napoleone, già feldmaresciallo e figura rispettata a Madrid, fu un’umiliazione. Ma l’obbedienza lo costrinse a incontrare il suo acerrimo nemico.

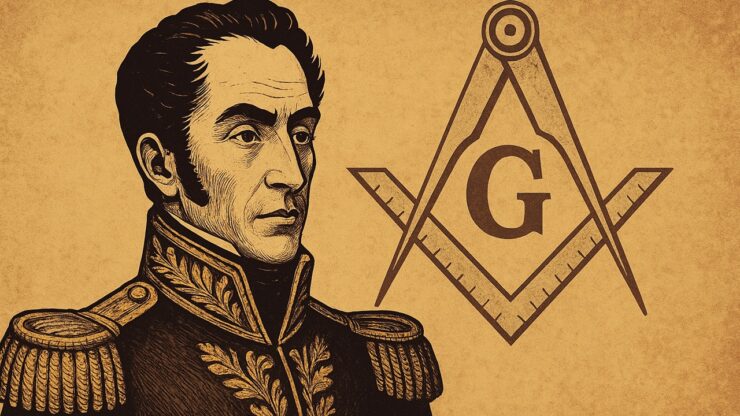

Il 27 novembre 1820, a Santa Ana de Trujillo, Bolívar e Morillo si strinsero la mano per la prima volta. L’uno giunse in groppa ad un modesto mulo, senza scorta. L’altro, imponente su un cavallo abituato ai rombi della guerra e circondato dal suo stato maggiore. Eppure, quando le mani si intrecciarono, la tensione di anni di sangue e odio lasciò spazio a un gesto fraterno che colpì tutti i presenti. Non si trattava soltanto del rispetto fra generali, ma era il riconoscimento reciproco di una fratellanza segreta. Bolívar e Morillo erano entrambi massoni.

La scena, descritta dal colonnello Vicente Bausá e dallo stesso O’Leary, appare quasi teatrale. I due rivali che banchettano insieme, brindano tra abbracci e lacrime, e posano la prima pietra di una piramide in memoria dell’incontro. Lì, nella selva venezuelana, la Massoneria dispiegò simbolicamente squadra e compasso per tracciare un nuovo cammino, il cammino della guerra regolata. Non più barbarie ma scontro “tra nazioni civili”. Il “Trattato di armistizio e regolarizzazione della guerra” fu il frutto tangibile di questa comunione inattesa.

Questo episodio non fu un’anomalia. La Massoneria aveva già giocato un ruolo decisivo nel processo d’indipendenza di tutta l’America latina. Nata in Europa tra Seicento e Settecento come società iniziatica, laico-filosofica e cosmopolita, si diffuse rapidamente nei porti e nei centri coloniali attraverso ufficiali, mercanti e viaggiatori. Le logge, con i loro rituali e i loro principi di uguaglianza, fratellanza e libertà, divennero spazi privilegiati di discussione politica.

A Londra, a Cadice, a Parigi e persino a Filadelfia (sì Washington, sto parlando con te) si riunivano i futuri protagonisti delle rivoluzioni americane. Francisco de Miranda, precursore dell’indipendenza venezuelana, fu iniziato in loggia e fondò nel 1797 la “Gran Reunión Americana”, una società segreta che intrecciava ritualità massonica e progetto politico rivoluzionario. José de San Martín, l’eroe del Río de la Plata, appartenne alla loggia “Lautaro”, così chiamata in onore del cacicco mapuche che aveva resistito agli spagnoli in Cile. Questa loggia, attiva a Buenos Aires e Santiago, funzionava come un vero e proprio centro strategico per la guerra d’indipendenza, coordinando uomini, risorse e piani militari.

Bolívar stesso fu iniziato a Cadice nel 1803 e frequentò logge in Europa e nei Caraibi. Per lui la fratellanza massonica non era soltanto un vincolo rituale, ma una rete transnazionale di sostegno politico e finanziario. Attraverso le logge si ottenevano contatti con diplomatici britannici, si raccoglievano fondi tra gli esuli e si stabilivano legami di lealtà che superavano le frontiere coloniali.

Ciò che colpì nell’incontro di Santa Ana fu la capacità della Massoneria di fornire un linguaggio simbolico condiviso a due nemici irriducibili. La stretta di mano, l’abbraccio, la piramide eretta come monumento. Segni di un codice massonico che trasformava il duello fra liberali e realisti in una sorta di riconciliazione umana sotto l’egida della fratellanza universale.

Questa matrice simbolica influenzò anche la politica successiva. Molti dei primi governi indipendenti adottarono principi e figure retoriche provenienti dal lessico massonico. La difesa della libertà individuale, la costruzione di istituzioni repubblicane, la valorizzazione della “luce” contro l’“oscurantismo”. Non a caso, il 24 giugno 1821 – giorno scelto per la battaglia di Carabobo – coincideva con la festività massonica di San Giovanni, legata alla fondazione della Gran Loggia d’Inghilterra nel 1717.

La vicenda dell’incontro tra Bolívar e Morillo, lungi dall’essere un semplice episodio di tregua militare, rivela l’intreccio profondo tra Massoneria e indipendenza latinoamericana. Le logge furono luoghi di cospirazione, scuole di leadership politica, reti di solidarietà internazionale. Ma furono anche, nei momenti più drammatici, uno strumento per riconoscere l’umanità nell’avversario e trasformare il conflitto in un terreno regolato da codici condivisi.

In questo senso, la Massoneria non fu soltanto un retroscena esoterico, ma una delle chiavi culturali che permisero la nascita delle nuove repubbliche ispanoamericane, fornendo agli uomini del XIX secolo – da Bolívar a San Martín, da Miranda a O’Higgins – un orizzonte comune di libertà, fratellanza e universalismo.