Il 10 marzo del 1302 viene applicata la seconda condanna per corruzione nei confronti di Dante Alighieri. Il Sommo Poeta da quel giorno non vedrà più la sua amata patria, Firenze. Oggi sappiamo molto di quest’uomo in grado di cambiare per sempre la percezione comune dell’arte poetica, capace di segnare più epoche con il suo pensiero ma soprattutto con le sublimi opere, prima fra tutte, la Divina Commedia.

Se tanto sappiamo, è altrettanto sconosciuta (e talvolta ignorata) una parte della vita di Dante. Ad esempio si fa sempre riferimento all’esilio che perdurò 20 lunghissimi anni, dal 1301 fino al 1321, ma difficilmente ci si sofferma sui capi d’accusa. Quello che farò nelle seguenti righe sarà proprio questo: analizzare in breve le motivazioni dietro la condanna dell’illustre poeta.

Prima un accenno al contesto generale. Nella Firenze tardo-duecentesca, vige uno scontro ideologico e politico tra guelfi neri (vicini al papa) e guelfi bianchi (“vicini” all’imperatore). Dante, uomo di spicco nell’amministrazione gigliata, cerca la mediazione tra le parti, non avendo troppo successo.

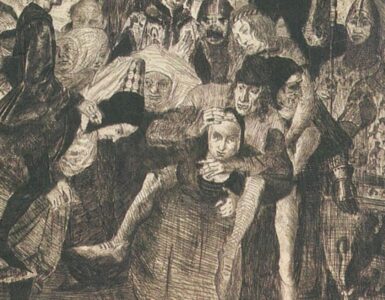

Considerato un elemento scomodo dai suoi detrattori, ovvero i guelfi neri, questi prendono il potere in città e senza pensarci due volte lo bersagliano. Quali sono i capi d’accusa? Corruzione, appropriazione indebita, frode, pratiche sleali, malizia e, genericamente, di aver ostacolato il lavoro di Papa Bonifacio VIII al tempo in cui quest’ultimo era priore. Ah, quasi dimenticavo, qualcuno ha pensato bene di definire Dante un pederasta. Nella fattispecie, i toni di quest’ultima accusa sembrano quelli di chi, non sapendo come infamare ancor di più un individuo a lui ostile, inizia ad inventare calunnie di ogni genere. Spazio alla creatività, insomma.

Tra i reati appena citati, uno in particolare pesava tanto nella società fiorentina del tempo: la corruzione, allora intesa come “baratteria“. In un sistema sociale come quello comunale italiano, in cui la cosa pubblica era ritenuta sacra e difendibile costi quel che costi, essere accusati di baratteria faceva male, molto male.

Ad oggi la quasi totalità degli studiosi ritiene che le accuse rivolte alla persona di Dante fossero prive di fondamento e strumentalizzate a scopo politico. Ma se volessimo essere fatalisti, allora diremmo che a loro modo, tali insinuazioni hanno modificato il corso della storia, permettendo a Dante di fare ciò che poi ha fatto, ovvero affermarsi non come “un poeta” ma come “Il Poeta“.