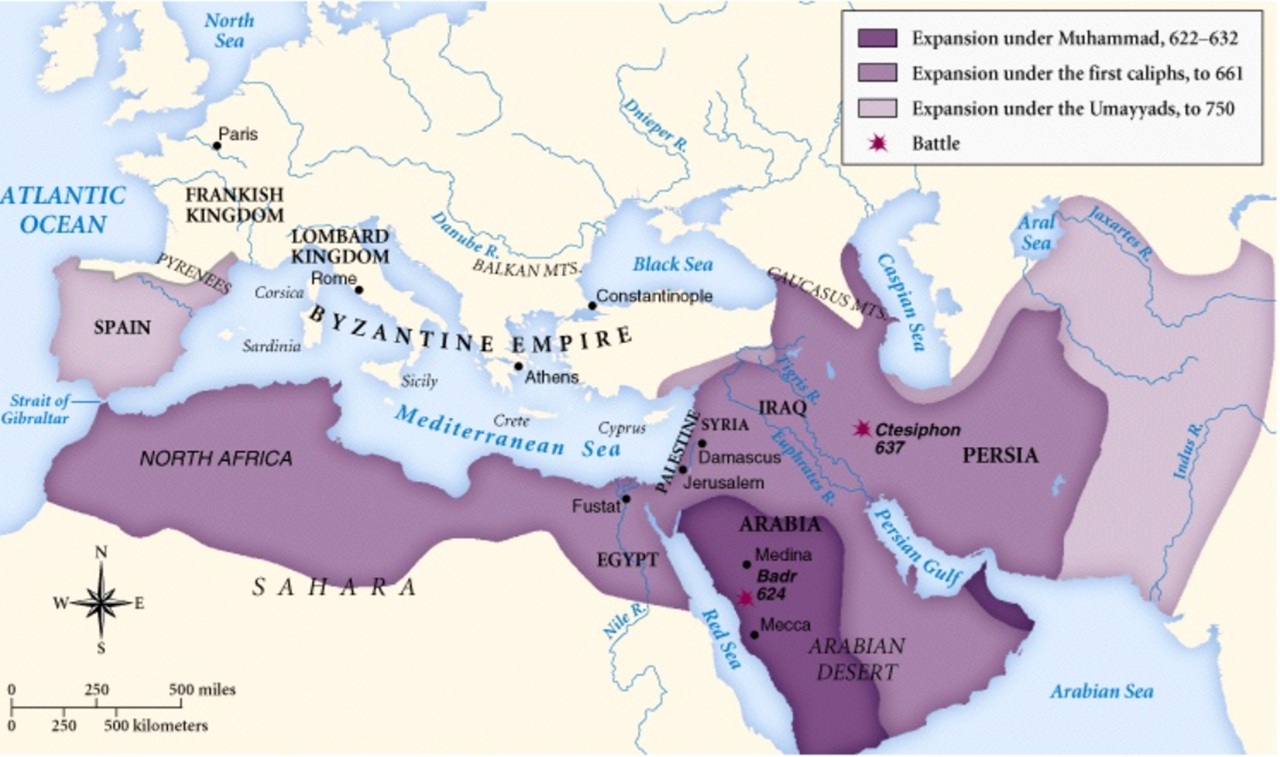

Quando, a metà del VII secolo, gli eserciti arabi irruppero in Persia e posero fine all’Impero sasanide, non si trattò soltanto di un crollo politico. Per i seguaci di Zarathustra fu uno spartiacque drammatico che cambiò la storia della loro religione: da fede ufficiale di un grande impero a comunità tollerata e marginale, poi progressivamente ridotta nonché perseguitata. Caliamoci per un secondo nel contesto e scopriamo assieme quali furono gli albori delle persecuzioni islamiche contro gli zoroastriani.

Prima della conquista islamica, lo zoroastrismo era molto più di una religione. Non sbaglieremmo mica se definissimo il culto come un elemento identitario dell’Ērānshahr (letteralmente “Impero ariano” in farsi antico; “Iran” in nuovo farsi). I grandi imperi sorti in quell’area dell’Asia – achemenide, partico e soprattutto sasanide – si erano legittimati anche attraverso il culto del fuoco sacro, i templi monumentali e una visione dualistica del mondo che contrapponeva il bene e il male, Ahura Mazda e Angra Mainyu. La caduta della dinastia sasanide, travolta dagli eserciti califfali, aprì dunque la strada a una trasformazione radicale.

Gli arabi, portatori della nuova fede islamica, riconobbero agli zoroastriani lo status di dhimmi, ovvero di comunità “protetta”, ma a condizione di accettare una posizione subordinata. Questo significava in pratica vivere sotto pesanti restrizioni. Una delle tante era rappresentata dalla jizya, la tassa personale che i non musulmani erano costretti a pagare per poter “conservare” la propria fede. Ad esempio era lo stesso tributo che anche i cristiani o gli ebrei dovevano pagare sotto l’autorità califfale.

La persecuzione, inizialmente sporadica, divenne più sistematica con il passare dei secoli. Si trasformarono numerosi templi del fuoco in moschee. D’altronde bastava inserire un mihrāb (la nicchia sacra) rivolto verso la Mecca per adattare quegli edifici alla nuova funzione cultuale. Bukhara, Istakhr e altre città persiane conservarono così la struttura architettonica zoroastriana, ma la si svuotò del suo significato originario. Gli arabi saccheggiarono le biblioteche e diedero alle fiamme molti testi sacri, provocando una perdita incalcolabile di patrimonio culturale.

Gli zoroastriani erano inoltre soggetti a regole che ne limitavano drasticamente la vita quotidiana. Potevano svolgere solo alcune professioni, non potevano costruire nuovi templi né riparare quelli esistenti senza permesso, e ogni gesto della loro religiosità (dal culto del fuoco al mantenimento dei cimiteri “dakhma”) poteva diventare motivo di derisione o repressione. Col tempo, la pressione economica, sociale e culturale condusse a un costante calo demografico.

Molti si convertirono, talvolta solo formalmente, per sfuggire agli abusi. In quei casi, però, la conseguenza era la perdita graduale dell’identità religiosa. I figli di quest’ultimi dovevano frequentare scuole islamiche, imparare l’arabo e recitare il Corano. Così avrebbero abbandonato il mondo simbolico e linguistico del mazdeismo. Il paradosso era che, pur in un contesto di oppressione, alcune componenti della cultura persiana sopravvissero e si trasformarono. Gli esempi li conosciamo. Sotto i Samanidi, dinastia musulmana di origine persiana, la lingua farsi conobbe una fioritura, segno di come l’identità iranica non fosse stata del tutto cancellata.

Le persecuzioni, tuttavia, non provenivano solo dall’esterno. Le divisioni interne alla comunità zoroastriana, con accuse di eresia tra scuole diverse, indebolirono ulteriormente la compattezza del gruppo. Come osserva lo studioso John Hinnells, la memoria di questa lunga esclusione divenne un elemento fondante dell’identità zoroastriana. Così come l’ebraismo non può essere compreso senza il peso dell’antisemitismo, allo stesso modo lo zoroastrismo moderno è segnato dalla consapevolezza di secoli di marginalizzazione.

Alla fine, ciò che era stato la religione universale di un impero si ritrovò ridotta a una minoranza fragile, sopravvissuta grazie a piccoli nuclei in Iran e soprattutto alla diaspora in India, dove i Parsi poterono mantenere più liberamente la loro fede. Ma la ferita delle prime persecuzioni islamiche restò impressa nella memoria collettiva.