Almanacco del 23 settembre, anno 1122: l’imperatore germanico Enrico V e Papa Callisto II stipulano il Concordato di Worms sul sistema di investitura vescovile. Quello che a prima vista potrebbe sembrare un evento insignificante, in realtà costituisce un passaggio importante della storia europea. Quell’accordo, infatti, chiudeva una contesa che durava ormai da più di cinquant’anni e che aveva visto fronteggiarsi apertamente Papato e Impero, i cardini politici ed ideologici dell’Europa del tempo. Ma procediamo con ordine.

In seguito all’emanazione del Capitolare di Quierzy nell’877, i feudatari maggiori, coloro che prestavano giuramento di fedeltà direttamente al re, si erano arrogati il diritto di trasmettere in eredità ai figli i propri feudi. Ciò lì svincolava molto dall’autorità del sovrano. Per aggirare il problema, era sorta la consuetudine di assegnare cariche feudali e territori alle autorità vescovili. Essi, infatti, pur non essendo obbligati a fare voto di castità, non potevano contrarre matrimonio. Pertanto, anche qualora avessero avuto figli maschi, questi ultimi non sarebbero stati considerati illegittimi e non avrebbero potuto ereditare il feudo paterno.

Questo sistema, però, creava un altro grosso problema. La nomina dei vescovi spettava al Papa. Venne dunque a costituirsi una pericolosa intromissione del clero negli affari dello stato laico: i cosiddetti vescovi-conti, a chi avrebbero dovuto obbedire, al Papa in quanto pastori cristiani o al sovrano in quanto suoi vassalli?

Per quanto riguarda l’Impero, tale questione si intrecciò a quella del primato dei due poteri, quello temporale e quello spirituale. L’imperatore germanico costituiva la massima carica laica dell’Europa del tempo, mentre il Papa, come oggi, il vertice delle gerarchie ecclesiastiche. Entrambi, però, intendevano imporre la propria autorità sull’altro.

Lo scontro più acceso si ebbe fra l’imperatore Enrico IV e papa Gregorio VII. Quest’ultimo, convinto assertore della superiorità del potere papale su tutti i regnanti cristiani, di fronte l’intransigenza dell’imperatore ne decise la scomunica. Un’atto molto forte, che poneva Enrico IV fuori dalla comunità cristiana e scioglieva i suoi vassalli dall’obbligo di fedeltà.

La vicenda si concluse con la celeberrima umiliazione di Canossa del 1076, con Enrico IV costretto a recarsi in abito da penitente presso il castello di Canossa, in Toscana, dove risiedeva momentaneamente Gregorio VII, per chiedere a quest’ultimo la revoca della scomunica.

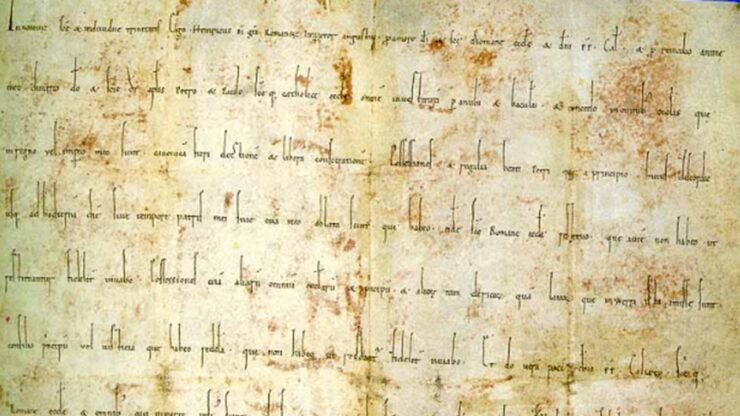

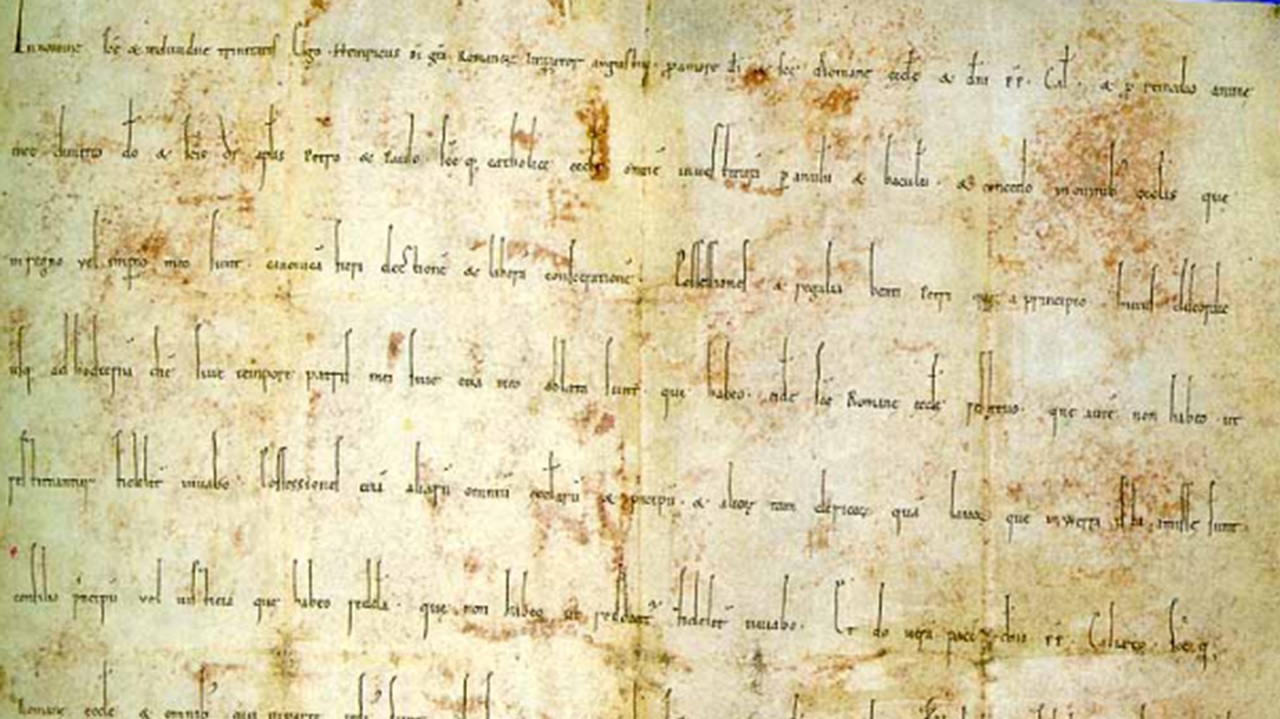

Perché la diatriba si chiudesse, fu necessario attendere altri quarant’anni. Papa Callisto II e l’imperatore Enrico V, ormai esausti, decisero di seppellire l’ascia di guerra. L’accordo giunse alle firme, appunto, il 23 settembre 1122, stipulato nella città tedesca di Worms.

È molto sintetico e articolato in due stesure, una per il Papa e una per l’Imperatore. Esso prevedeva per l’Imperatore la rinuncia alla consacrazione dei Vescovi in Italia e Borgogna, mentre per il Papa la rinuncia alla consacrazione episcopale in Germania. In Germania l’imperatore poteva assistere alla consacrazione del vescovo (e quindi influenzarla) e nello stesso momento procedere all’investitura feudale del vescovo, mentre in Italia e in Borgogna la consacrazione spettava unicamente al Papa e investitura feudale dell’Imperatore sarebbe arrivata solamente in seguito fino ad un intervallo massimo di sei mesi.