Almanacco dell’11 novembre, anno 1961: tredici aviatori militari italiani, in missione di pace per l’ONUC, perdono la vita nel Congo belga. L’accaduto passerà alla storia come l’eccidio di Kindu. Quell’11 novembre è rimasto impresso nella memoria dell’opinione pubblica italiana e negli animi dei cari direttamente coinvolti, ma ha fatto luce anche su un tema storico importantissimo. L’episodio divenne il simbolo della fragilità delle missioni internazionali in un contesto di profonda instabilità postcoloniale. 40 anni più tardi, in Iraq, l’Italia assaporerà di nuovo l’amarezza di un evento simile.

Ma per comprendere a pieno le cause dell’eccidio di Kindu, è necessario fare un passo indietro nel tempo e tornare al 1960. Nel giugno di quell’anno il Congo ottenne l’indipendenza dal Belgio. L’uscita di scena del potere coloniale lasciò la nazione in una condizione di caos politico e amministrativo, aggravata da profonde tensioni etniche e regionali. In questo clima esplosero le rivalità tra tre principali fazioni.

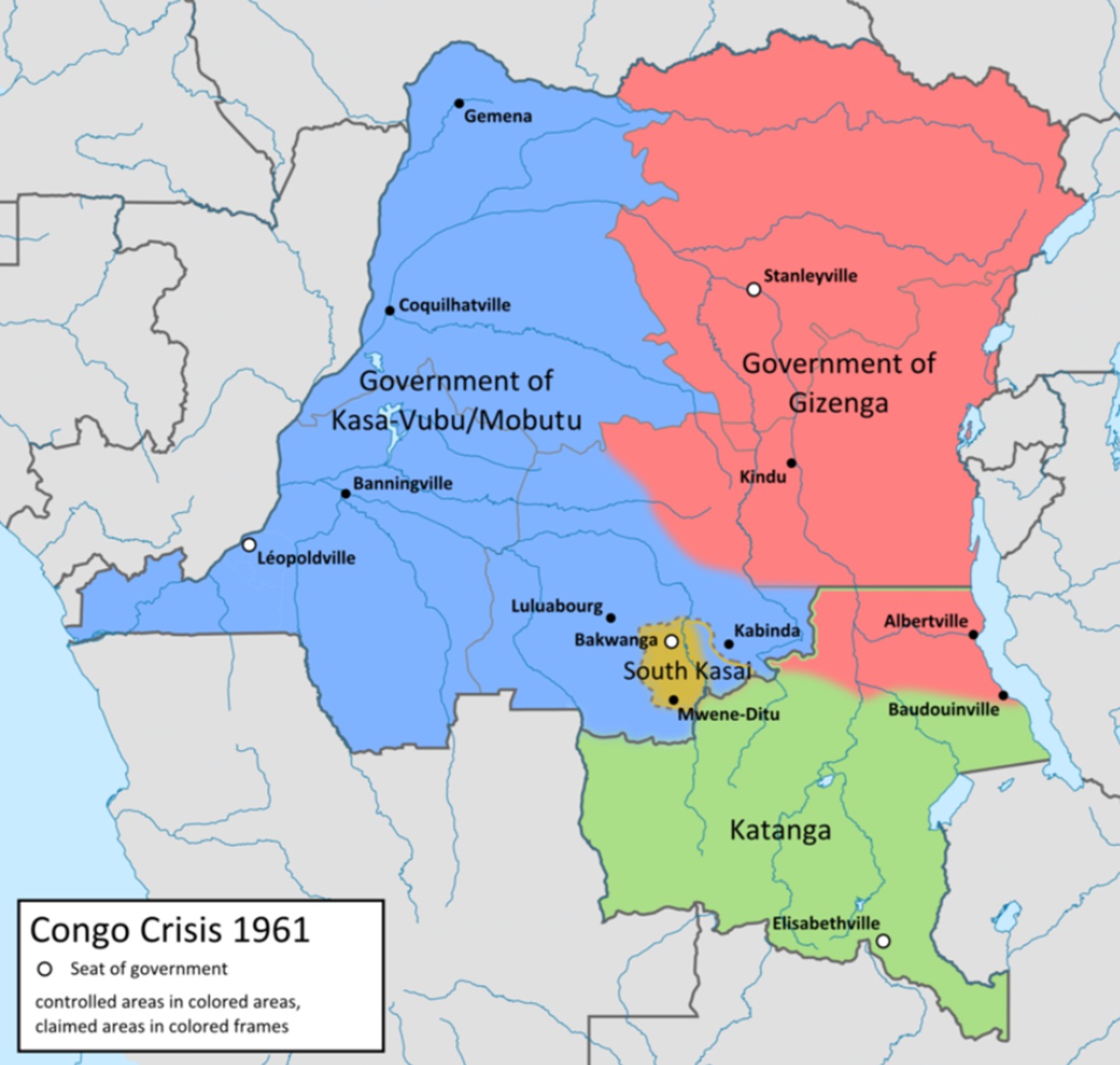

Da una parte il governo centrale di Joseph Kasa-Vubu e del generale Joseph-Désiré Mobutu. Esso controllava le regioni occidentali e cercava di mantenere un fragile equilibrio. Vi erano poi i cosiddetti “lumumbisti” di Antoine Gizenga, sostenuti dall’Unione Sovietica, i quali si erano dati un’organizzazione parastatale e dominavano le province orientali. Infine c’erano i secessionisti del Katanga, guidati da Moise Ciombe, che con il sostegno di mercenari europei, soprattutto belgi (e al contempo garanti sul campo di interessi minerari occidentali), avevano proclamato la secessione della regione più ricca del Paese.

Dando uno sguardo alla cartina si può meglio capire l’ordine delle forze protagoniste. In blu i governativi; in rosso i lumumbisti; in verde i secessionisti del Katanga.

Nel luglio del 1960, pochi giorni dopo l’indipendenza, il Paese precipitò nella guerra civile. L’ONU intervenne con la missione ONUC (Opération des Nations Unies au Congo), il cui obiettivo era ristabilire l’ordine e garantire l’integrità territoriale. Tra i contingenti inviati figurava anche quello italiano, incaricato principalmente di fornire supporto logistico e di trasporto alle truppe ONU.

I tredici aviatori italiani attorno ai quali ruota, purtroppo, la vicenda, appartenevano agli equipaggi dei due C-119 Lyra 5 e Lupo 33. Operavano da oltre un anno in Congo. Il loro compito consisteva nel trasportare viveri, materiali e truppe delle Nazioni Unite in diverse aree del Paese. L’11 novembre 1961 avrebbero dovuto compiere una delle ultime missioni prima del rientro in Italia, previsto per la fine del mese.

Quel giorno, i due velivoli decollarono dalla capitale Leopoldville (oggi Kinshasa) per portare rifornimenti alla guarnigione malese dell’ONU di stanza a Kindu, una cittadina situata ai margini della foresta equatoriale, nel cuore dell’enorme nazione centrafricana. La zona era però in una situazione estremamente tesa. I soldati del para-governo di Stanleyville (in rosso sulla mappa), fedeli a Gizenga, vivevano in uno stato di allarme costante per il timore di incursioni dei paracadutisti katanghesi. La notizia, falsa ma diffusa da giorni, che un lancio nemico fosse imminente, aveva esasperato ulteriormente gli animi.

Quando i due C-119 italiani apparvero nel cielo di Kindu, i militari congolesi li scambiarono per aerei katanghesi carichi di mercenari. Dopo l’atterraggio, i tredici uomini si recarono alla mensa ONU per consumare un pasto insieme a un gruppo di ufficiali malesi. Ma verso le 16:15, una folla di soldati congolesi, in preda al panico e alla rabbia, irruppe nell’edificio. Gli italiani, in gran parte disarmati, tentarono invano di spiegare la loro identità e di difendersi. Il tenente medico Francesco Paolo Remotti cercò la fuga saltando da una finestra, ma fu catturato e ucciso sul posto.

Poco dopo, il comandante del presidio, colonnello Pakassa, arrivò con altri 300 uomini. Ignorando i tentativi del maggiore malese Maud di chiarire la situazione, ordinò che gli italiani venissero arrestati. I dodici superstiti furono quindi caricati su camion e condotti nella prigione di Kindu, dove furono rinchiusi in una cella angusta. Durante la notte, un gruppo di soldati irruppe nella prigione e li uccise a colpi di mitra, abbandonando poi i corpi. Il custode, temendo che venissero profanati, decise di seppellirli in segreto nella foresta, lungo il fiume Lualaba.

Per diversi giorni non si ebbero notizie degli aviatori. I comandi dell’ONU cercarono di negoziare con le autorità locali, convinti che gli italiani fossero prigionieri. Solo nel febbraio del 1962, grazie alla testimonianza del custode e all’intervento di due italiani residenti a Kindu, i fratelli Arcidiacono, si scoprì la verità. Un convoglio della Croce Rossa austriaca, scortato da caschi blu etiopi, raggiunse il luogo della sepoltura e riesumò i corpi, che risultarono sorprendentemente ben conservati grazie all’argilla del terreno. Dopo l’identificazione, le salme furono riportate in Italia con onori militari.

La notizia dell’eccidio consumatosi l’11 novembre 1961 suscitò un’ondata di emozione e sdegno in tutta Italia. Il Parlamento dedicò una seduta straordinaria alle vittime, e i giornali di ogni orientamento politico ne parlarono per settimane. Tuttavia, anche il dibattito sull’interpretazione dei fatti si fece complesso. Poi, in Italia, dove tutto è politica, l’evento scatenò le più disparate ipotesi, strumentali o ragionevoli che fossero.

Per alcuni, come Ugo La Malfa, la tragedia rappresentava il simbolo del “fanatismo ideologico” che infiammava il mondo durante la Guerra fredda; per altri, come Giovanni Pieraccini sull’Avanti!, era necessario evitare che la strage fosse usata come pretesto per delegittimare l’indipendenza dei popoli africani, ancora alle prese con la decolonizzazione.

Si decorò le salme dei tredici aviatori con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, e nel 2007 lo Stato italiano riconobbe ufficialmente ai familiari un risarcimento. In ricordo dell’eccidio, numerosi monumenti e strade in tutta Italia portano oggi i nomi dei “Caduti di Kindu”. All’aeroporto di Fiumicino si trova un monumento commemorativo, mentre altri si ergono a Pisa, Lido di Camaiore e San Marcello Pistoiese.

Il personale dell’Alitalia, ex compagnia di bandiera, adottò un segno di lutto. Dal 1962, i piloti e gli assistenti di volo uomini portarono una cravatta nera come simbolo di rispetto per i colleghi caduti, tradizione mantenuta fino ai giorni nostri dai comandanti di bordo. Quei tredici uomini, inviati in una terra sconvolta da guerre civili e tensioni internazionali, caddero vittime dell’incomprensione e del caos di un Paese appena uscito dal dominio coloniale. La loro storia rimane oggi un simbolo del coraggio e della dedizione di chi serve la pace in condizioni estreme.