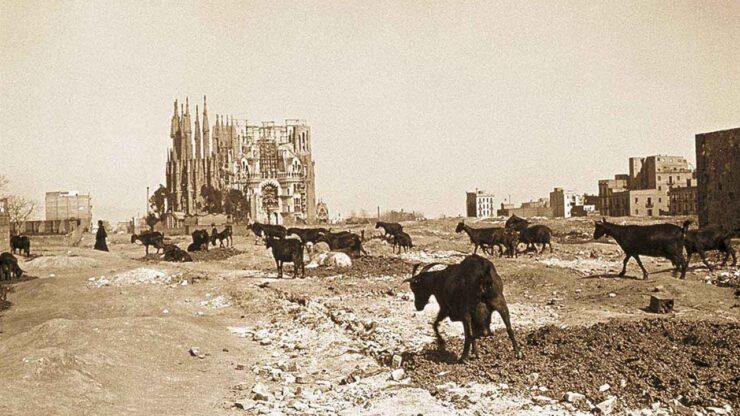

Fotografia di anonimo, Barcellona, Spagna, 1906. A vederla così, in questo scorcio di inizio XX secolo, verrebbe da pensare alle fantomatiche cattedrali nel deserto. La scena non è che suggerisca altro. Il bestiame che pascola, cumuli di pietra e terra ovunque, l’immagine è polverosa e trasmette un senso di anacronismo affascinante. Questa fotografia ritrae la Sagrada Família in costruzione; a mio parere è uno di quegli scatti che vanno oltre la dicitura di “documento visivo”. Sì, dato che immortala un’opera umana, e la mantiene sospesa in un tempo indefinito e indefinibile (se non fosse per la data esatta). L’immagine mostra l’edificio di Gaudí emergere solitario in mezzo a un paesaggio quasi rurale, lontanissimo dalla Barcellona pulsante che oggi lo circonda. La capitale catalana nel tempo si è evoluta, e con essa il Tempio Espiatorio della Sacra Famiglia. Di quella evoluzione voglio raccontarvi la storia, per immagini, se vi va.

Restiamo per un attimo sulla fotografia d’apertura, la quale ci aiuta a comprendere il prima – la genesi dell’opera architettonica firmata Antoni Gaudí y Cornet – e il dopo – i mille mila aggiornamenti del progetto apportati da altri architetti e la prosecuzione della costruzione. Nello scatto del 1906 è evidente il cantiere attorno alla chiesa. Attorno ad esso si stende un terreno brullo, punteggiato da capre e da poche figure umane che attraversano lentamente la scena. Sullo sfondo, l’abside e le torri incompiute della basilica si innalzano come un miraggio modernista nel deserto. È difficile, guardando questa fotografia, immaginare che quello scheletro di pietra diventerà uno dei monumenti più iconici del mondo, un simbolo universale di fede, arte e ingegno umano. L’avrebbe mai creduto Gaudí, che dedicò gli ultimi faticosissimi 15 anni della sua vita a questo progetto? Neppure Dio lo sa.

L’origine del Temple Expiatori de la Sagrada Família risale al 1866, quando Josep Maria Bocabella, un libraio e devoto cattolico, fondò l’“Associazione spirituale dei devoti di San Giuseppe”, con l’obiettivo di costruire un tempio dedicato alla Sacra Famiglia di Nazareth. Bocabella sognava una “chiesa dei poveri”, edificata grazie a offerte popolari, in un periodo in cui la Spagna era attraversata da forti tensioni sociali e religiose.

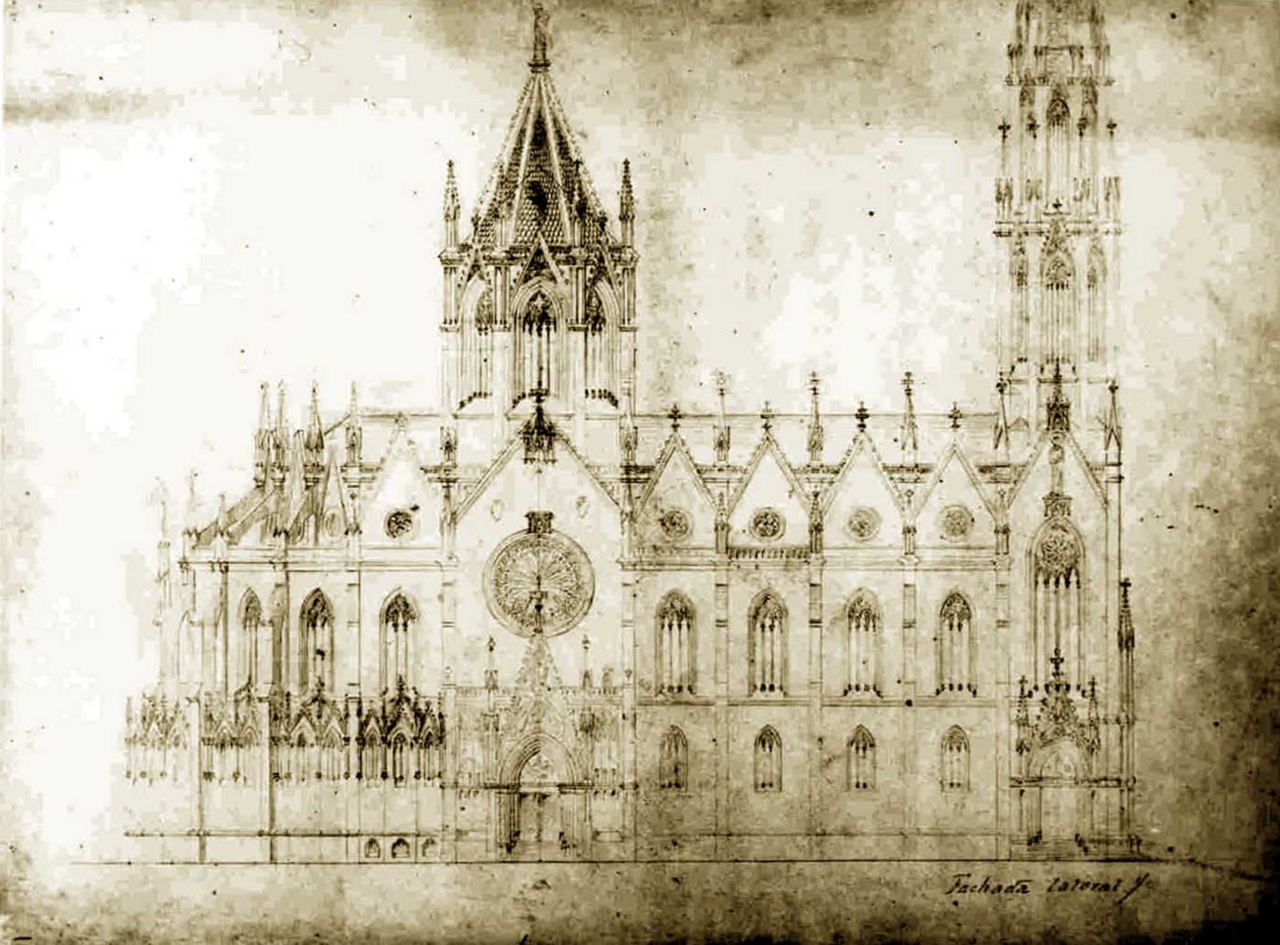

Il secolo XIX, in particolare dopo la rivoluzione del 1868 e la breve esperienza repubblicana del 1873, fu per il cattolicesimo spagnolo un’epoca di crisi e di reazione. Il progetto iniziale, affidato all’architetto Francisco de Paula del Villar, prevedeva una chiesa neogotica convenzionale, ma presto nacquero contrasti con il committente. Nel 1883, quando Gaudí prese il posto di Villar, si ribaltò il tavolo della progettistica. Da semplice santuario popolare si trasformò in un’opera visionaria, in una sintesi di architettura, teologia e natura che non aveva precedenti.

Antoni Gaudí, già celebre per i suoi progetti innovativi come Casa Vicens e Palau Güell, decise di ripensare completamente la concezione del tempio. Abbandonò lo stile gotico tradizionale, pur rispettandone lo spirito ascensionale, e immaginò un edificio che fosse insieme preghiera e organismo vivente. La natura, che per Gaudí era manifestazione diretta di Dio, divenne la principale fonte di ispirazione. Le colonne sarebbero diventate alberi protesi verso la luce. Le volte somiglianti a chiome e le facciate come racconti scolpiti della vita di Cristo.

Le tre facciate principali della basilica – la Natività, la Passione e la Gloria – rappresentano i tre momenti fondamentali del mistero cristiano. Quindi la nascita, la morte e la resurrezione di Gesù. La facciata della Natività, l’unica completata sotto la direzione di Gaudí, è un trionfo di vita, un’esplosione di dettagli vegetali e animali che simboleggiano la creazione divina. Le diciotto torri previste, di cui solo alcune completate, rappresentano i dodici Apostoli, i quattro Evangelisti, la Vergine Maria e Cristo, la cui torre centrale – ancora oggi in costruzione – sarà la più alta di Barcellona, oltre che la più alta della Cristianità globale. Dettagli, eh.

Negli ultimi anni della sua vita, Gaudí abbandonò ogni altro incarico per dedicarsi interamente alla Sagrada Família. Viveva quasi da eremita nel cantiere, dormendo in una piccola stanza e conducendo una vita di povertà volontaria. Anzi, togliamo il “quasi”. Quando gli chiedevano perché la costruzione procedesse così lentamente, rispondeva con la sua celebre frase: “il mio cliente non ha fretta”.

La sua dedizione divenne totale, tanto che quando morì, travolto da un tram il 7 giugno 1926, fu difficile riconoscerlo. Abiti logori lo coprivano; non un soldo in tasca, né documenti per l’identificazione. Lo portarono in un lazzaretto, in un’apposita camera dove a fargli compagnia vi erano altre anime in pena, appartenute ai più soli della società barcellonese. Il giorno dopo un amico identificò il corpo del grande architetto.

Dopo la sua morte, i lavori continuarono tra mille difficoltà. La guerra civile spagnola, travolgente per le dinamiche socio-politiche del Paese, cambiò allo stesso modo il destino del luogo di culto cristiano. I repubblicani incendiarono la cripta e distrussero gran parte dei disegni, dei modelli in gesso e dei documenti originali di Gaudí. Ci vollero anni per ricostruire ciò che era stato perduto. Solo nel dopoguerra ripresero le attività di costruzione, e da allora generazioni di architetti, artisti e ingegneri hanno proseguito l’opera seguendo lo spirito del maestro, adattando però le tecniche ai tempi moderni.

Oggi la Sagrada Família è ancora in costruzione, finanziata interamente da donazioni e dai biglietti dei milioni di visitatori che ogni anno la affollano. Se tutto va bene, nel 2026 dovrebbero terminare l’opera. Pensate, il completamento della basilica minore avverrebbe a 144 anni dalla posa della prima pietra e a 100 esatti dalla morte di Gaudí.

Se da un lato la critica architettonica si è spesso divisa, con giudizi entusiasti come quello di Louis Sullivan, che la definì “lo spirito simboleggiato nella pietra”, e Walter Gropius, che la celebrò come “una meraviglia di perfezione tecnica”, e altri invece ostili come George Orwell, che la trovò “una delle cose più orribili mai costruite”, dall’altro il pubblico non ha mai smesso di amarla. La sua sagoma, con le torri slanciate e le geometrie organicamente intrecciate, è ormai il simbolo stesso di Barcellona. Una città in cui fede, arte e fantasia si incontrano. Chi l’ha visitata, lo sa molto bene.