Almanacco del 18 ottobre, anno 31 d.C.: in Senato viene letta la lettera d’accusa scritta di proprio pugno dall’imperatore Tiberio e rivolta contro l’influente Seiano. Quel giorno d’ottobre segnò la definitiva caduta in disgrazia di un uomo che al contempo fu amico fidato del secondo augusto romano, nonché ambizioso politico e scaltro comandante militare.

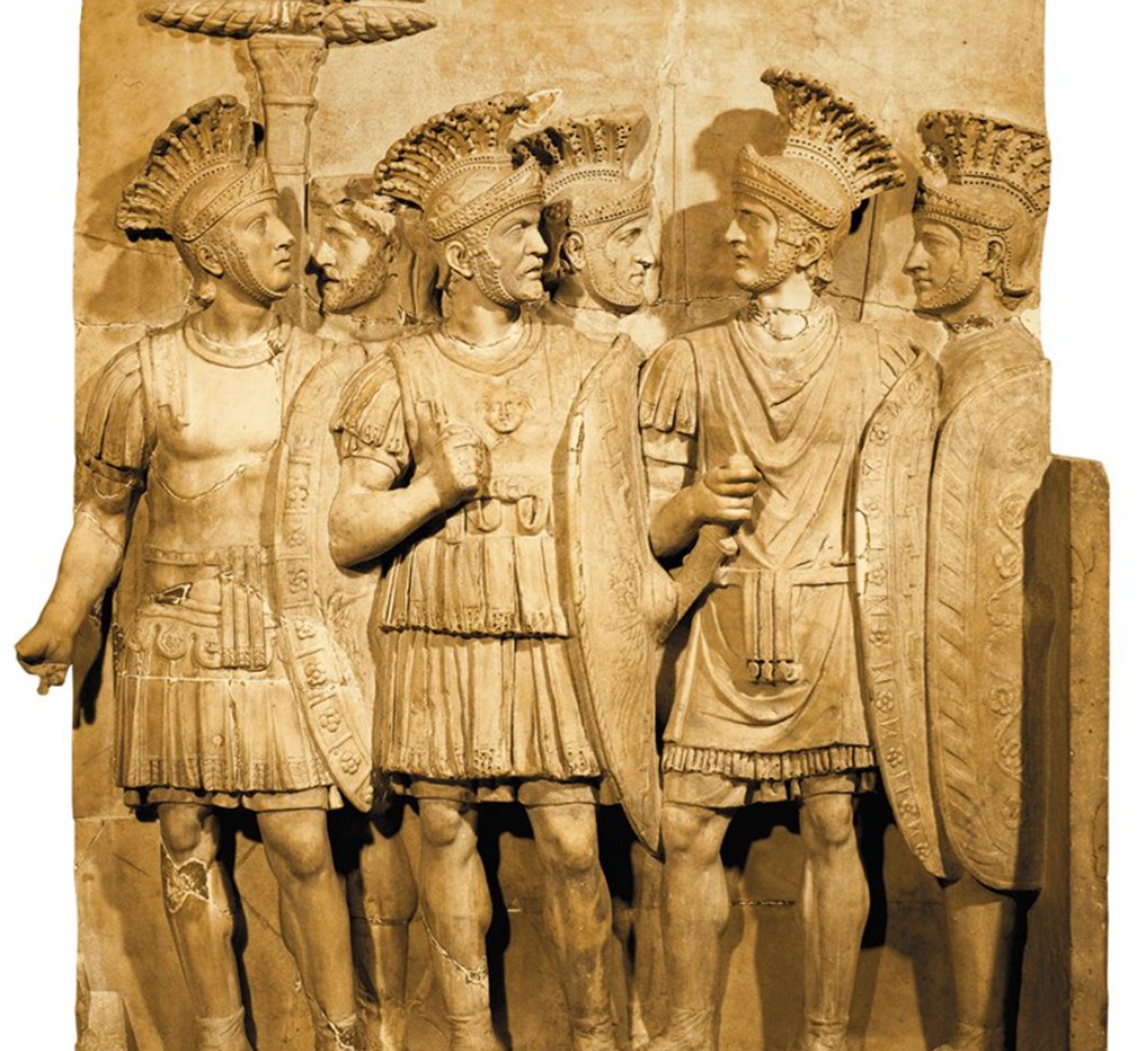

Era la mattina del 18 ottobre del 31 d.C. e Roma si era risvegliata in un clima di apparente normalità. Niente lasciava presagire che quella giornata sarebbe diventata una delle più drammatiche dell’età tiberiana. Il prefetto del pretorio Lucio Elio Seiano, di gran lunga l’uomo più potente della capitale, si preparava a prendere parte alla riunione del Senato nel tempio di Apollo sul Palatino. Da anni, il suo nome s’accompagnava a quello dell’imperatore Tiberio. Metaforicamente e letteralmente. Le statue nell’Urbe li ritraevano insieme; i documenti ufficiali li nominavano uno accanto all’altro; e perfino i sacrifici religiosi si facevano rigorosamente di fronte alle effigi di entrambi. Seiano appariva ormai come il vero sovrano di Roma, mentre il princeps, ritiratosi a Capri, sembrava vivere solo per il piacere e l’isolamento.

Tiberio lo conosciamo, era un maestro della dissimulazione. Infatti aveva deciso di colpire il suo braccio destro proprio nel momento in cui questi credeva di essere al culmine della sua gloria. Già da settimane, l’imperatore tramava in segreto per rovesciare il prefetto che aveva tenuto Roma nelle sue mani per quasi un decennio.

Alla vigilia, Tiberio aveva dato istruzioni al prefetto dei vigiles, Macrone, di sostituire in gran segreto Seiano al comando della guardia pretoriana, cuore del potere militare nella capitale. La lealtà di quei soldati era l’ago della bilancia. Lo era davvero: senza di loro, nessuno poteva definirsi padrone di Roma. Macrone, fedele al suo compito, riuscì a conquistare la fiducia dei pretoriani e a predisporre tutto per l’indomani.

All’alba del 18 ottobre, Roma era immersa in un silenzio carico di tensione. Seiano, ignaro del destino che lo attendeva, si mise in cammino verso il Palatino. Lungo la via incontrò proprio Macrone, che con voce rassicurante gli annunciò di recare una lettera di Tiberio, nella quale l’imperatore avrebbe finalmente conferito al suo fidato collaboratore la potestà tribunizia – il potere civile per eccellenza, prerogativa dei soli imperatori. Seiano, convinto che il suo momento fosse giunto, si avviò con passo sicuro verso la curia.

Nel tempio di Apollo, i senatori presero posto. C’e da dire questo, che molti nutrivano un sincero timore reverenziale per Seiano. Altri invece lo odiavano, ma in segreto. Gridarlo ai quattro venti poteva costarti la vita. Quando il console Publio Memmio Regolo prese la parola e ordinò di leggere il messaggio imperiale, un mormorio serpeggiò nell’aula. La voce del lettore risuonò chiara, scandendo le parole di Tiberio, scritte di suo pugno dall’isola di Capri.

All’inizio, la lettera sembrava un riconoscimento ufficiale dei meriti del prefetto. Tiberio elogiava la fedeltà, la saggezza e il lungo servizio di Seiano. Ma, a poco a poco, il tono cambiò. Le lodi si trasformarono in allusioni, poi in accuse sempre più dirette. L’imperatore lasciava intendere che dietro la maschera della lealtà si nascondeva un ambizioso traditore, deciso a scalzarlo dal potere e a impadronirsi del trono. Quando le parole “tradimento” e “cospirazione” vibrarono nell’aria, un brivido attraversò l’assemblea. In pochi istanti, i senatori compresero che l’uomo che fino a quel momento avevano venerato come un dio era ormai un condannato.

Il console Regolo, probabilmente seguendo precise istruzioni imperiali, non mise ai voti la questione (temeva che molti, ancora fedeli a Seiano, avrebbero potuto opporsi). Si limitò a chiedere a un solo senatore se approvasse l’arresto del prefetto. La risposta fu affermativa. Bastò quell’unica parola perché la macchina del potere si mettesse in moto.

All’esterno del tempio, Macrone aveva già sostituito la guardia di Seiano con i suoi uomini. Quando i littori gli si avvicinarono per arrestarlo, il prefetto rimase interdetto. Fino a pochi istanti prima credeva di essere destinato al trono. Ora si ritrovava circondato come un criminale. I presenti si allontanarono da lui con la rapidità tipica di chi vuole cancellare ogni legame con il perdente. Fu trascinato via in catene, tra l’incredulità del popolo che fino a quel giorno lo aveva acclamato.

Quella sera stessa, il Senato decretò la condanna a morte di Seiano. Fu strangolato e il suo corpo, in un sinistro contrappasso, venne gettato sulle scale Gemonie, dove tempo prima i suoi servi erano caduti rovinosamente. Il cadavere rimase esposto per tre giorni, oltraggiato dalla folla che fino a poche ore prima lo temeva, e infine fu gettato nel Tevere.

Nel frattempo, a Capri, Tiberio attendeva con ansia il resoconto. Aveva predisposto navi pronte a salpare nel caso in cui il piano fosse fallito e Seiano avesse preso il controllo dell’Urbe. Quando gli giunse la notizia della riuscita dell’operazione, si lasciò andare a un raro momento di gioia. Eppure non fece ritorno a Roma, né ricevette l’ambasceria del Senato. Sapeva che la città non lo avrebbe accolto come un liberatore, ma come un uomo diffidente e lontano.

Il 18 ottobre del 31 d.C. segnò non solo la fine di Seiano, ma anche l’inizio dell’ultimo periodo del principato tiberiano, dominato dalla paura, dalle delazioni e dalla paranoia. La caduta del prefetto fu il culmine della lunga strategia di un imperatore che aveva imparato a sopravvivere nascondendo i suoi pensieri dietro una maschera d’imperturbabilità.