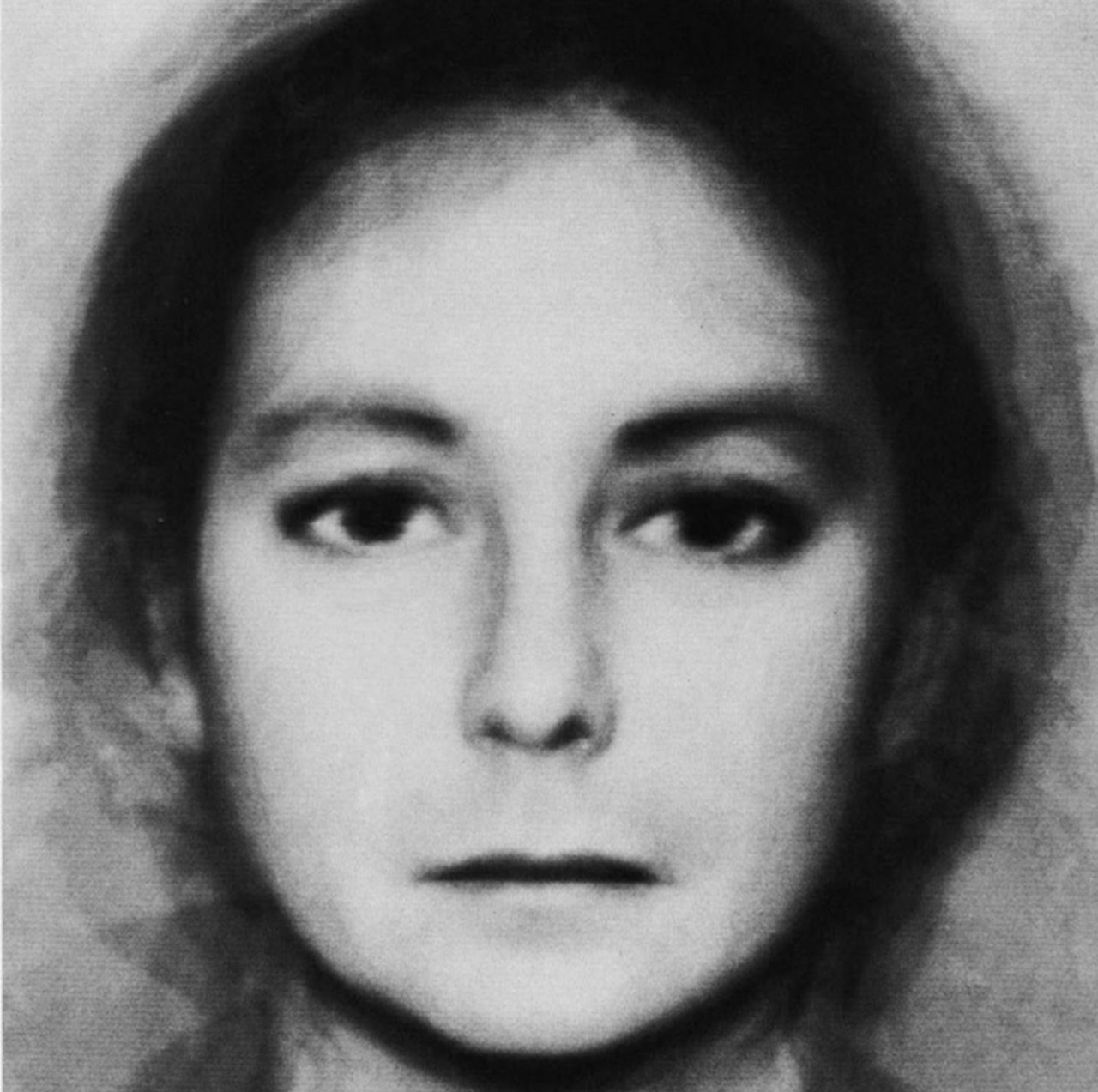

Fotografia di Nancy Burson, Stati Uniti d’America, 1982. Quanti volti distinguete in questa fotografia? La risposta, me ne rendo conto, è ovvia, fin troppo banale. Uno, dirà la maggior parte di voi. Ebbene, vi sbagliate, perché se la faccia che si distingue è effettivamente una ed una soltanto, in realtà è il frutto di una condensazione di ben dodici volti. Il titolo dell’opera è “Androgyny” e la sua portata storica è rivoluzionaria. Cercherò di spiegarvi perché nelle seguenti righe.

I primi anni ’80, un’epoca in cui si percepiva la fotografia come strumento di pura registrazione del reale. Non che fosse vero il contrario, ma l’artista americana Nancy Burson vedeva anche oltre questo aspetto apparentemente universale. Ella presentò un’opera destinata a cambiare radicalmente il nostro modo di guardare le immagini, anzi, di intenderle.

Androgyny, a prima vista, non è altro che una faccia, come tante altre se ne vedono in giro. Chiaramente il volto che appare nella fotografia appartiene a una donna. Beh, una donna che ha i lineamenti delicati, o forse è un uomo dai tratti femminei. Dubbi che sorgono non appena vengono instillati, vero? E se vi dicessi che in realtà non è né l’una né l’altro? Si tratta infatti di un volto composito, generato sovrapponendo i tratti di sei uomini e sei donne grazie a una tecnologia sviluppata in collaborazione con gli scienziati del MIT.

L’operazione del 1982 era qualcosa di mai visto fino ad allora. La fotografia, per la prima volta in oltre un secolo di storia, si piegò a un nuovo compito: quello di predire il futuro. La possibilità di mescolare più identità in un unico volto apriva prospettive inedite, che andavano ben oltre l’arte contemporanea e toccavano la scienza, la tecnologia e perfino la giustizia.

Il procedimento che Burson e i ricercatori misero a punto negli anni ’80 anticipava ciò che oggi diamo per scontato con il digitale. Ovvero la capacità di manipolare le immagini con estrema precisione. Capite il senso della questione immergendovi nel mondo di oltre mezzo secolo fa. Allora era un salto concettuale e tecnico straordinario. L’idea che si potesse prendere un volto, invecchiarlo artificialmente o ipotizzarne le trasformazioni, significava fornire all’umanità uno strumento nuovo per immaginare ciò che non era ancora accaduto.

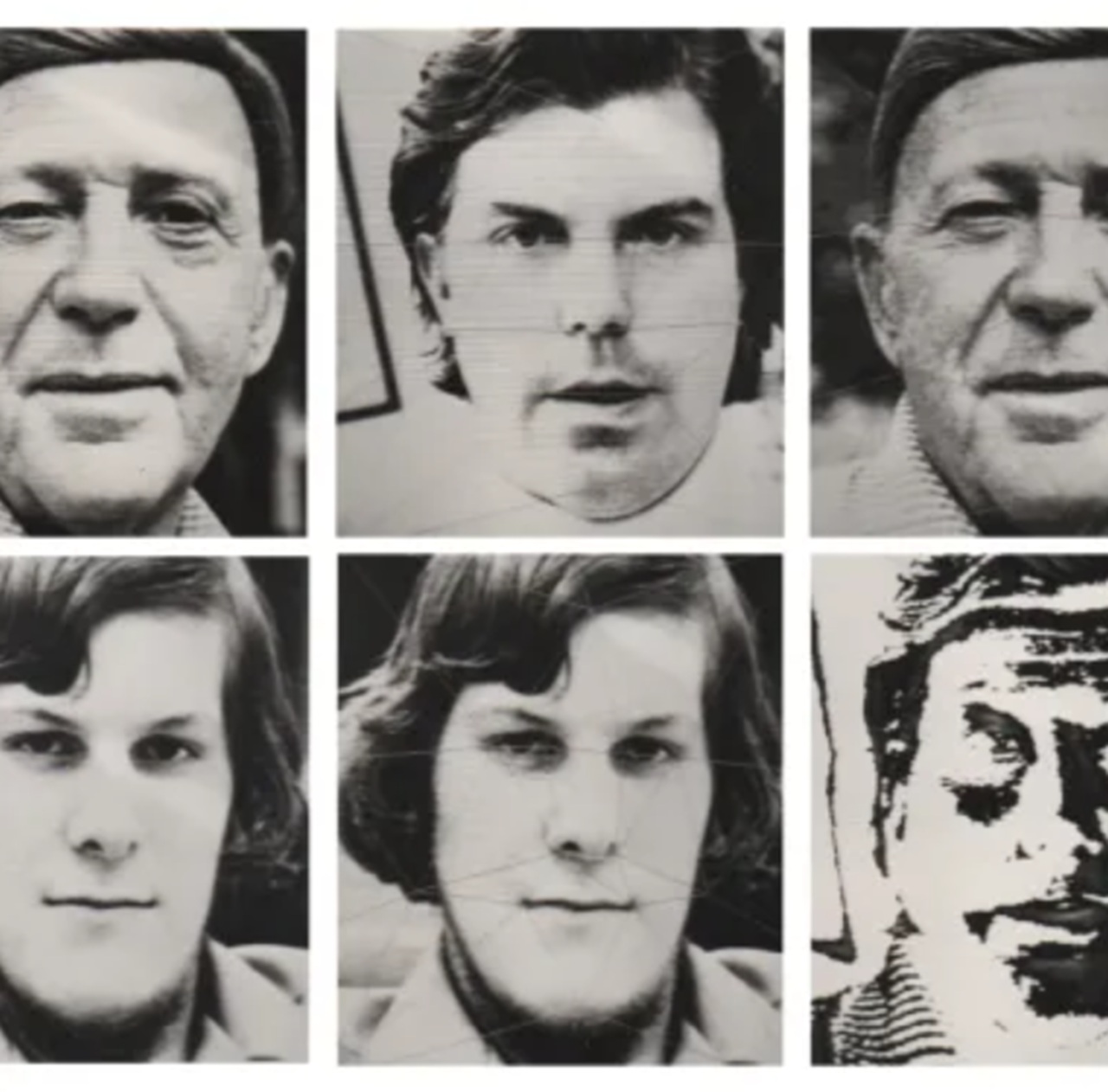

Da quel punto in avanti, Burson non rimase confinata al mondo dell’arte. Il suo lavoro attirò l’attenzione di istituzioni come l’FBI, che acquisì il suo software pionieristico per applicazioni concrete: creare immagini aggiornate di persone scomparse da anni. Per la prima volta, l’ipotesi visiva di “come potrebbe apparire oggi” non si basava più su schizzi artistici o pure congetture, ma su calcoli matematici applicati all’evoluzione dei tratti somatici. Questo rese possibile risolvere casi complessi e ritrovare individui la cui identità visiva, col tempo, era cambiata.

Androgyny, dunque, non fu soltanto un esperimento estetico sul concetto di identità e sul fragile confine tra maschile e femminile. Fu anche l’atto inaugurale di una rivoluzione scientifica e forense che anticipava l’era del riconoscimento facciale, della biometria e dell’intelligenza artificiale applicata alle immagini. In questo sta la rivoluzione di Nancy Burson, ed è giusto che venga ricordato.