La vita pubblica, l’esposizione al popolo, la fama. Queste cose contavano parecchio nell’antica Roma. Il discorso regge sia che si parli di imperatori e alte cariche dello Stato, sia che si tirino in ballo gli attori di strada. Se le loro performance – oratorie come teatrali – non avessero raggiunto il cuore del pubblico spettatore, beh, non si sarebbero fatti problemi nel comprare la giusta dose di applausi. Una pratica ordinaria, anche se non priva di ambiguità. Scopriamo perché.

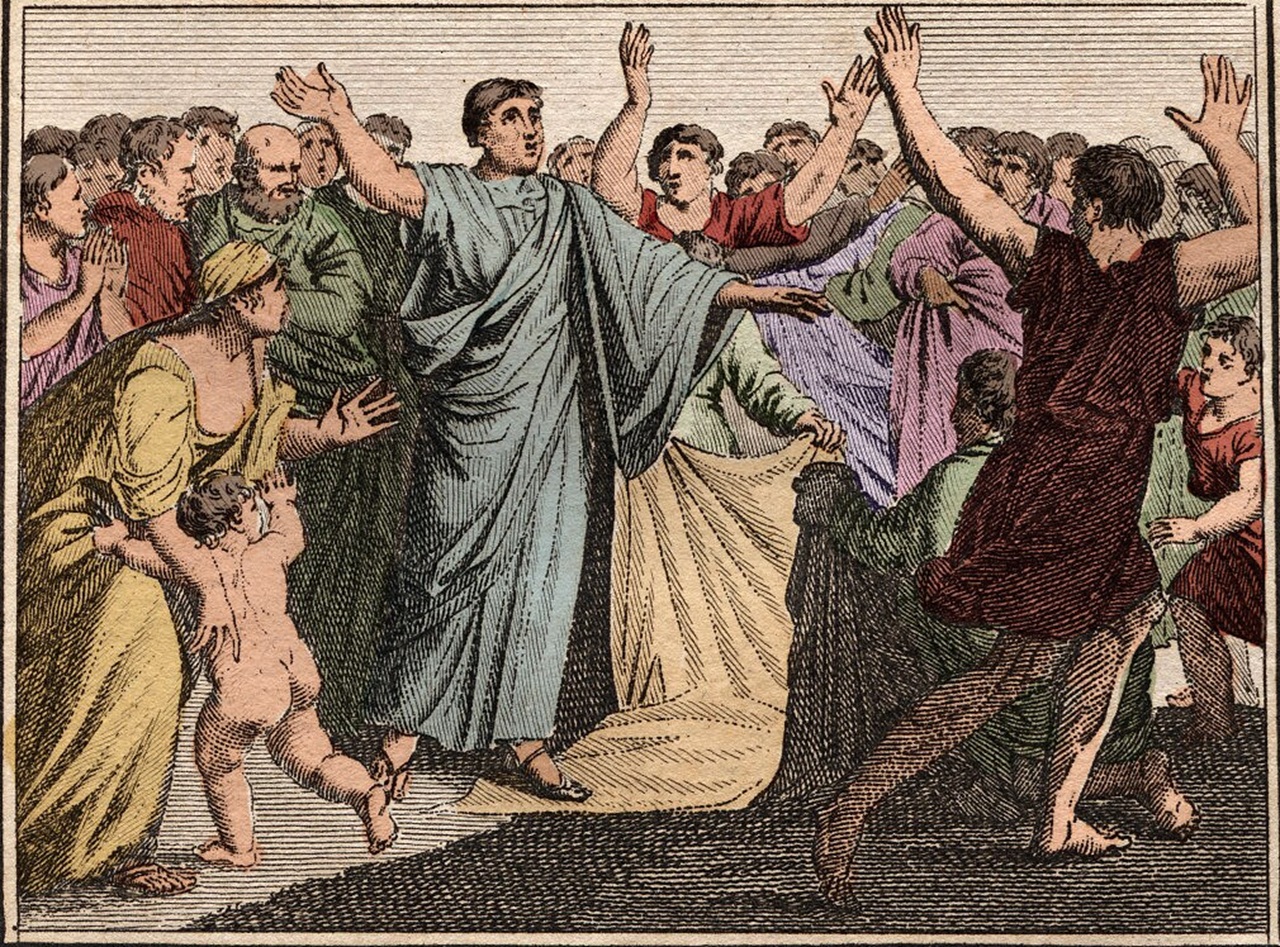

Il successo di una rappresentazione teatrale o di una recita pubblica non dipendeva dunque soltanto dall’abilità dell’attore o dal talento del drammaturgo. Spesso a fare la differenza era la quantità di applausi ricevuti, e per garantirseli era nata una vera e propria industria di professionisti del consenso. Già nel I secolo d.C., e probabilmente anche prima, operavano a Roma gruppi di “applauditori a pagamento“. Essi avevano un solo compito: applaudire, ridere, incitare o persino fischiare. Questo a seconda della somma offerta e degli interessi in gioco.

Fonti come Svetonio ci raccontano che persino l’imperatore Nerone, grande appassionato di canto e recitazione, ricorreva a migliaia di spettatori stipendiati per acclamarlo durante le sue performance artistiche. Ma Nerone abbiamo imparato a conoscerlo (per quanto non fosse così odiato come si tende a credere); conoscendo il carattere vanitoso e autoritario dell’augusto, è plausibile che molti lo avrebbero applaudito anche senza compenso. Nerone era solo uno dei tanti. L’acquisto di applausi era ormai una prassi consolidata, negli anfiteatri e persino nelle assemblee pubbliche.

Il fenomeno si era presto organizzato in corporazioni note come claque, veri e propri gruppi di professionisti dell’ovazione. Questi specialisti non si limitavano a battere le mani, ma lo facevano con tecnica e coordinazione, provando diverse tipologie di applausi codificati. C’erano il bombus, un fragoroso e continuo battere di mani, l’imbrices, più lieve e cadenzato, oppure il testae, secco e deciso. Alcuni membri fungevano addirittura da “innescatori”. Il loro incarico era quello di far partire l’applauso al momento giusto per trascinare il pubblico.

Il sistema era talmente diffuso che alcune compagnie teatrali si assicuravano i servizi di una claque fissa, pronta a seguirle nelle tournée, con veri e propri contratti che stabilivano tariffe e privilegi. Non mancavano persino richieste di compensi accessori, come la fornitura di cibo e vino durante le rappresentazioni. In un simile contesto, non sorprende che gli autori rivali arrivassero a ingaggiare gruppi di contestatori a pagamento, incaricati di disturbare e sabotare gli spettacoli concorrenti con fischi e schiamazzi.

Ok, andando oltre il senso stretto della pratica, allontaniamo la lente d’ingrandimento e chiediamoci: come giudicavano i cittadini di Roma questa pratica? In realtà con una certa ambiguità. Allora, da un lato sappiamo fosse socialmente tollerata. Considerata quasi naturale in un ambiente competitivo e ossessionato dal prestigio. Nessuno si scandalizzava nel sapere che un attore o un politico avesse assoldato una claque per sostenere la propria causa. In altri casi però il fenomeno era oggetto di derisione e di satire pungenti. Scrittori come Marziale e Giovenale prendevano in giro coloro che non riuscivano a ottenere applausi sinceri e dovevano comprarseli, riducendosi a una caricatura della propria ambizione.

Il vero rischio stava nell’essere smascherati. Se il pubblico capiva che l’entusiasmo era costruito a tavolino, la reazione poteva ribaltarsi in ironia, fischi o persino disprezzo. Eppure, nonostante il pericolo, il gioco valeva spesso la candela. In una società che viveva di spettacolo e teatralità, di apparenza anche, l’ovazione del popolo poteva aprire la strada a nuovi contratti, carriere politiche o persino al favore imperiale.

Forse non è un caso che, secondo la tradizione, le ultime parole di Augusto sul letto di morte siano state: «Acta est fabula, plaudite!», letteralmente «La commedia è finita, applaudite!». Una frase che ben racchiude lo spirito romano, per cui la vita stessa era un palcoscenico, e l’applauso, sincero o comprato, il sigillo finale di ogni successo.